具体描述

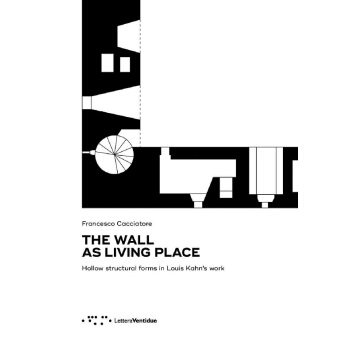

The Wall as Living Place

Author: Francesco Cacciatore

Paperback: 124 pages

Publisher: LetteraVentidue Edizioni srl (31 Oct. 2016)

Language: English

ISBN-10: 8862422032

ISBN-13: 978-8862422031

Product Dimensions: 21 x 1.8 x 15.1 cm

书籍简介

There is ample evidence as to how the modern masters, in their shared pursuit of formal and constructional inventions, variously referred to past examples they had freely chosen as guides to inspire and support them in their strenuous pursuit of new things.

However, buildings shaped like soft clouds and gelatinous bowls; or the spiked, bravura pieces designed by today's fashionable architects, for example; have no relation with either construction or its history.Louis Kahn kept form, structure and history paradigmatically together.

This book systematically reviews the intense structural experimentation that marked Kahn's work since the beginning and would eventually lead him to an almost constant adoption of 'hollow' structural forms. By reviewing his long and intense journey, this book underlines how Louis Kahn, in each of his works, succeeded in awakening our interest in a new, 'fascinating' structure and at the same time fed our emotions with his deeply meaningful, universal and timeless forms.

用户评价

这本书的英文原版,光是看到“The Wall as Living Place”这个标题,我就感觉到一股强烈的学术气息和人文关怀交织在一起的张力。这绝不是一本简单的建筑图册,它更像是一部关于空间哲学的深度论文。我最期待的是书中对于“渗透性”的探讨——墙壁如何实现真正的“呼吸”?比如,光线如何穿透、声音如何传递,以及人们如何在不打破物理界限的情况下,实现精神上的连接。如果作者能结合不同历史时期的实例,比如马格利特画作中那些意象化的墙,或者某个特定地域的民居中,墙体与自然环境的和谐共生,那将是极大的惊喜。我设想的理想的阅读体验,是那种需要反复咀嚼、时常停下来在自己的居住空间里走动、触摸墙壁,然后重新回到书本继续思考的过程。它应该能挑战我们对“家”和“边界”的固有认知,迫使我们将目光从宏伟的立面转向那些最基础的结构元素。

评分拿到这本书的初稿时,我就被那种直击人心的标题所吸引了——《作为居住地的墙》。我一直对人与空间的关系抱有浓厚的兴趣,尤其是在那些被视为“边界”的建筑元素上。我期待这本书能带我深入探索墙壁如何从一个简单的物理分隔物,演变为承载记忆、情感乃至社区精神的载体。封面设计的那种略显粗粝的质感,似乎也在暗示着内容会非常扎实,充满了对建筑本质的深刻反思。我脑海中浮现出各种各样的场景:古老的城墙如何守护一方安宁,现代住宅中那些充满设计感的隔断如何界定私密与开放,甚至是一些充满历史沧桑感的砖墙,它们无声地记录着岁月的流逝。这本书的潜力,在于它能将一个看似冰冷、坚硬的构件,赋予鲜活的生命力和情感温度。我猜想,作者必定对建筑人类学和现象学有着独到的见解,能够以细腻的笔触描绘出“墙”在不同文化语境下的多元意义。

评分从【中商原版】这个标注来看,想必是对原著的忠实还原,这对于严肃的学术或专业书籍至关重要。我对书中关于“过渡空间”的分析抱有极大的好奇。墙,常常被视为终点,但它同时也是起点。走廊、门厅、内庭院,这些被墙定义出来的“半空间”,才是真正体现居住艺术的地方。我期望这本书能像一个经验丰富的导游,带领读者穿越这些微妙的领域,去理解人流、视线和声音是如何在这些被墙塑形的路径中流动的。如果作者能引入跨学科的视角,比如运用一些心理声学或者认知科学的发现来佐证其观点,那就更具说服力了。这不应仅仅是描述性的写作,而应该是一种批判性的建构,去拆解传统上对墙体功能的僵化理解,并提出一种更具弹性和包容性的空间观。

评分这本书的立意颇为宏大,将一个如此基础的建筑元素提升到“居住地”的层面,显示出作者非凡的洞察力。我非常好奇,书中是否触及了“透明度”的辩证法——墙如何在提供安全感的同时,又不至于造成心理上的幽闭。这种微妙的平衡,正是优秀建筑的精髓所在。我猜测,作者可能会回顾一些经典的建筑案例,比如密斯·凡德罗对玻璃墙的运用,或者皮埃尼娜的封闭式庭院,来论证墙体在不同哲学立场下的功能转变。最吸引我的是那种能引发读者自我反思的部分:我自己的家,我的办公室,那些墙对我说了些什么?它们是阻碍,还是保护?它们是历史的见证者,还是未来的预言家?如果这本书能提供一种方法论,让我们学会倾听建筑材料的“低语”,那它就不仅仅是一本关于墙的书,而是一本关于“生活本体论”的入门指南了。

评分不得不说,这个译名直译过来颇有一种厚重感,带着某种哲学思辨的重量。我个人非常看重建筑文本中对于“触感”和“在场感”的描述。一堵墙,它的材料、它的纹理、它的温度,无一不是在向居住者发出邀请或警告。这本书如果能成功捕捉到这种非视觉的感知维度,那它就超越了单纯的建筑理论。我希望看到的是,作者如何将那些看似坚不可摧的结构,转化为柔软的、可塑的、与人的生命节奏同步的事物。比如,墙面上的苔藓、被无数次开关门留下的凹痕、或是某个特定角度下,墙与墙之间形成的微小缝隙中投射进来的那束光束。这些细节往往是界定一个空间是否“宜居”的关键。我期待这本书能提供一套全新的解读世界的框架,让我们在看待任何物理屏障时,都能看到其背后隐藏的社会学、心理学乃至生物学的意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有