具体描述

编辑推荐

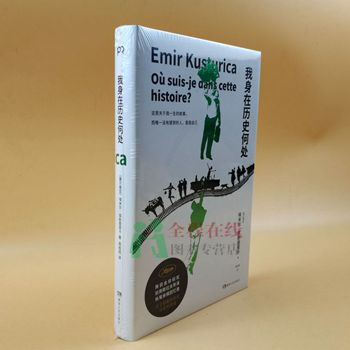

埃米尔·库斯图里卡历时十三年,执笔亲撰回忆录

关于童年、家庭与昔日祖国,风格粗犷却打动人心

从铁托时代到联邦解体,南斯拉夫这个消失的国家,充斥在书中的每一个场景中

埃米尔·库斯图里卡在历史中东奔西跑,只为再现昔日的祖国。

◎萨拉热窝度过的童年时光

◎摧毁祖国南斯拉夫的战争

◎对费里尼的爱慕敬仰之情

◎与约翰尼·德普的深厚友谊

◎获奖电影背后的私人笔记

既有一触即发的愤怒,也有一见倾心的爱慕

这本书,每一页都能感受到导演的韧性与力量

如果你热爱电影、崇尚自由,想要了解前南斯拉夫的历史

这本书,值得你细细品味

内容简介

两获金棕榈奖的前南斯拉夫电影导演、演员、音乐人埃米尔·库斯图里卡——1954年出生于萨拉热窝,是世界上伟大的电影艺术家之一,他的人生正如他的电影:激烈、丰富、不羁,音乐无处不在。在这部回忆录中,他将个人经历与南斯拉夫——这个消失的国度、昔日的祖国——的历史交织在一起。从上世纪50年代他还是个住在萨拉热窝的塞尔维亚小孩开始讲起,回望摧毁祖国的那场战争,中间穿插了自己在电影创作中取得的成就、与约翰尼·德普的友谊以及对费里尼的仰慕之情……带着电影中同样的真诚与诗意,库斯图里卡向我们讲述了一切。

作者简介

埃米尔·库斯图里卡(Emir Kusturica),前南斯拉夫电影导演、演员、音乐人。1954年出生于前南斯拉夫的萨拉热窝。1971年开始在布拉格表演艺术学院学习电影。1993年开始在纽约担任哥伦比亚大学电影学教授。他导演的电影《爸爸出差时》和《地下》,两度获戛纳电影节金棕榈奖。库斯图里卡先后在美国和法国生活了14年后,回到了库斯腾多尔弗——一个他在波斯尼亚和塞尔维亚的交界处的山上建造的村庄,现在生活于此。

目录

开 篇 绝不向遗忘屈服

*一章 土地与泪水

第二章 *一次,未见铁托

第三章 死亡是未经证实的谣言

第四章 上即是下,天即是地

第五章 被中断的电影处女作

第六章 当爱情降临

第七章 麻醉伤痛的捷克人

第八章 谢谢你,费里尼

第九章 逝者是酒精的大敌

第十章 电影都有阴暗面

第十一章 柔梦

第十二章 再见了,心爱的故乡

第十三章 我身在历史何处

第十四章 永别萨拉热窝

第十五章 《地下》记事本

第十六章 戛纳的一场闹剧

第十七章 你属于谁,我的孩子

用户评价

这本书的书名极具穿透力,直接点明了核心矛盾:个体在宏大历史叙事中的定位。对于一个跨越了冷战后剧变、并在全球电影界留下了深刻印记的艺术家而言,其“何处”的追寻必然是多维度的——地理上的、政治上的、以及精神层面的。我好奇他如何处理“回忆”这种介于真实与构建之间的介质。艺术家的回忆录往往是自我神化或自我解构的战场,而库斯图里卡的作品风格之大胆、主题之沉重,让我相信他会选择后者,或者说,会以一种极其复杂的方式,将二者融合。我期待看到他如何描述那些看似随性却充满暗示的创作片段,那些与伟大影人和音乐家的碰撞,那些在镜头内外,他如何调动情绪、如何对抗审查、如何将民族的悲剧性转化为世界性的表达。这本书若能成功,它绝不只是一个人的故事,而是他所处的那个特定时代背景下,所有挣扎、反抗与不屈的集体心灵的侧写。

评分这部作品,光是书名本身就带着一种难以言喻的重量感和宿命感,仿佛一卷徐徐展开的、承载了太多光影与旋律的时光手稿。我翻开它时,并未期望读到寻常的自传体叙事,毕竟提及“金棕榈奖”和“导演、演员、音乐人”这些标签,预示着一个多面手、一个在艺术的洪流中乘风破浪的灵魂的倾诉。更吸引我的,是那份隐含在“我身在历史何处”中的哲学追问。这本书给我的感觉,就像是置身于库斯图里卡那些电影场景的中心——那里总是充满了荒诞、热情、混乱与诗意,历史的洪流不是被动接受的背景,而是参与者必须与之共舞的狂欢。我期待看到他如何梳理自己与那个特定的时代背景之间的复杂关系,不是简单的年表复述,而是那些关键时刻,那些决定他审美取向和创作哲学的瞬间,是如何在他的记忆迷宫中被重新构建和赋予意义的。那里面一定藏着对创作冲动的最原始的捕捉,对艺术自由边界的不断试探,以及那种深入骨髓的、对人类境遇的深刻洞察。它应该是一部充满张力、既尖锐又深情的作品,像一杯烈酒,后劲十足,让人在饮尽后久久回味那股烟熏火燎的气息。

评分不得不说,这个书名本身就带有一种强烈的、后现代式的戏谑和沉思。它既像是一篇严肃的历史论文的标题,又像是一部充满黑色幽默的戏剧序幕。我设想这本书的阅读体验,会是一种持续的、令人兴奋的智力挑战。库斯图里卡的艺术世界,充满了对既定秩序的颠覆,充满了吉普赛式的自由精神和对世俗规范的蔑视。因此,我期待他的文字能够完美地映射出这种气质:可能是碎片化的叙事、可能是不受线性时间约束的意识流、又或者是通过对比强烈的画面感来推进情节。我更感兴趣的是他如何描述“成为”的过程,从一个年轻的、充满抱负的学院派,到后来那个敢于挑战体制、声音愈发响亮的国际艺术家。那些关于音乐和影像交织的段落,应该会像他电影里的配乐一样,时而激昂,时而哀婉,准确地捕捉到创作的每一个微妙的颤动和爆发点。

评分拿到这本书时,我的第一感觉是,这不仅仅是一个艺术家的回忆录,更像是一场未经剪辑的、充满生命力的口述历史现场。我总觉得,对于像埃米尔·库斯图里卡这样风格极其强烈、作品充满民族史诗感和魔幻现实主义色彩的创作者来说,任何平铺直叙的文字都是对他们灵魂的背叛。因此,我更加关注的是文字本身是否带有他镜头下那种蓬勃的生命力与跳跃性。我希望在这些回忆中,能够感受到那种从巴尔干半岛吹来的风,听到那些嘈杂的、充满生命力的市井喧哗,甚至闻到硝烟与玫瑰混合的味道。这本回忆录,应该是一座由无数记忆碎片搭建起来的迷宫,里面既有对光影艺术的虔诚探索,也有对自身身份认同的持续追问。它需要的不是优美的辞藻,而是真诚到近乎残忍的坦白,是那种面对过去时,既不美化也不过度批判的复杂情绪。读完后,我期望能更深一层地理解,是什么样的精神内核,支撑着一个创作者在时代变迁和艺术潮流中,始终保持那份独特的、近乎固执的艺术姿态。

评分读完一本伟大艺术家的回忆录,我们追求的无非是“看见”——看见他们是如何看待这个世界的,以及世界是如何塑造了他们。对于库斯图里卡这样一位将个人情感与国家命运紧密编织在一起的创作者来说,这本书的重要性不言而喻。我期待它能揭示那些隐藏在光鲜的奖项和盛大的电影背后的、更私密、更脆弱的侧面。也许是关于选择的艰难,是关于艺术伦理的挣扎,或者是关于在世界舞台上保持本色的不易。我希望这本回忆录不仅仅是对成就的罗列,而是一次深入灵魂的挖掘,让我们窥见那个看似无所不能的艺术大师,在面对“历史”这个巨大而冷漠的舞台时,是如何定位自己的脚步,又是如何试图用手中的相机和旋律,为自己争取一个永恒的位置。它应该是一部充满矛盾和张力的作品,既是对过去的一种和解,也是对未来创作的一种宣言。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[正版二手] 史蒂夫 乔布斯传 [美] 沃尔特•艾萨克森(Walter Isa pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/21327843376/5a23dd30N5ebb6816.jpg)