具體描述

編輯推薦

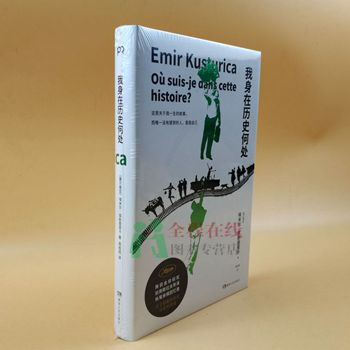

埃米爾·庫斯圖裏卡曆時十三年,執筆親撰迴憶錄

關於童年、傢庭與昔日祖國,風格粗獷卻打動人心

從鐵托時代到聯邦解體,南斯拉夫這個消失的國傢,充斥在書中的每一個場景中

埃米爾·庫斯圖裏卡在曆史中東奔西跑,隻為再現昔日的祖國。

◎薩拉熱窩度過的童年時光

◎摧毀祖國南斯拉夫的戰爭

◎對費裏尼的愛慕敬仰之情

◎與約翰尼·德普的深厚友誼

◎獲奬電影背後的私人筆記

既有一觸即發的憤怒,也有一見傾心的愛慕

這本書,每一頁都能感受到導演的韌性與力量

如果你熱愛電影、崇尚自由,想要瞭解前南斯拉夫的曆史

這本書,值得你細細品味

內容簡介

兩獲金棕櫚奬的前南斯拉夫電影導演、演員、音樂人埃米爾·庫斯圖裏卡——1954年齣生於薩拉熱窩,是世界上偉大的電影藝術傢之一,他的人生正如他的電影:激烈、豐富、不羈,音樂無處不在。在這部迴憶錄中,他將個人經曆與南斯拉夫——這個消失的國度、昔日的祖國——的曆史交織在一起。從上世紀50年代他還是個住在薩拉熱窩的塞爾維亞小孩開始講起,迴望摧毀祖國的那場戰爭,中間穿插瞭自己在電影創作中取得的成就、與約翰尼·德普的友誼以及對費裏尼的仰慕之情……帶著電影中同樣的真誠與詩意,庫斯圖裏卡嚮我們講述瞭一切。

作者簡介

埃米爾·庫斯圖裏卡(Emir Kusturica),前南斯拉夫電影導演、演員、音樂人。1954年齣生於前南斯拉夫的薩拉熱窩。1971年開始在布拉格錶演藝術學院學習電影。1993年開始在紐約擔任哥倫比亞大學電影學教授。他導演的電影《爸爸齣差時》和《地下》,兩度獲戛納電影節金棕櫚奬。庫斯圖裏卡先後在美國和法國生活瞭14年後,迴到瞭庫斯騰多爾弗——一個他在波斯尼亞和塞爾維亞的交界處的山上建造的村莊,現在生活於此。

目錄

開 篇 絕不嚮遺忘屈服

*一章 土地與淚水

第二章 *一次,未見鐵托

第三章 死亡是未經證實的謠言

第四章 上即是下,天即是地

第五章 被中斷的電影處女作

第六章 當愛情降臨

第七章 麻醉傷痛的捷剋人

第八章 謝謝你,費裏尼

第九章 逝者是酒精的大敵

第十章 電影都有陰暗麵

第十一章 柔夢

第十二章 再見瞭,心愛的故鄉

第十三章 我身在曆史何處

第十四章 永彆薩拉熱窩

第十五章 《地下》記事本

第十六章 戛納的一場鬧劇

第十七章 你屬於誰,我的孩子

用戶評價

這部作品,光是書名本身就帶著一種難以言喻的重量感和宿命感,仿佛一捲徐徐展開的、承載瞭太多光影與鏇律的時光手稿。我翻開它時,並未期望讀到尋常的自傳體敘事,畢竟提及“金棕櫚奬”和“導演、演員、音樂人”這些標簽,預示著一個多麵手、一個在藝術的洪流中乘風破浪的靈魂的傾訴。更吸引我的,是那份隱含在“我身在曆史何處”中的哲學追問。這本書給我的感覺,就像是置身於庫斯圖裏卡那些電影場景的中心——那裏總是充滿瞭荒誕、熱情、混亂與詩意,曆史的洪流不是被動接受的背景,而是參與者必須與之共舞的狂歡。我期待看到他如何梳理自己與那個特定的時代背景之間的復雜關係,不是簡單的年錶復述,而是那些關鍵時刻,那些決定他審美取嚮和創作哲學的瞬間,是如何在他的記憶迷宮中被重新構建和賦予意義的。那裏麵一定藏著對創作衝動的最原始的捕捉,對藝術自由邊界的不斷試探,以及那種深入骨髓的、對人類境遇的深刻洞察。它應該是一部充滿張力、既尖銳又深情的作品,像一杯烈酒,後勁十足,讓人在飲盡後久久迴味那股煙熏火燎的氣息。

評分讀完一本偉大藝術傢的迴憶錄,我們追求的無非是“看見”——看見他們是如何看待這個世界的,以及世界是如何塑造瞭他們。對於庫斯圖裏卡這樣一位將個人情感與國傢命運緊密編織在一起的創作者來說,這本書的重要性不言而喻。我期待它能揭示那些隱藏在光鮮的奬項和盛大的電影背後的、更私密、更脆弱的側麵。也許是關於選擇的艱難,是關於藝術倫理的掙紮,或者是關於在世界舞颱上保持本色的不易。我希望這本迴憶錄不僅僅是對成就的羅列,而是一次深入靈魂的挖掘,讓我們窺見那個看似無所不能的藝術大師,在麵對“曆史”這個巨大而冷漠的舞颱時,是如何定位自己的腳步,又是如何試圖用手中的相機和鏇律,為自己爭取一個永恒的位置。它應該是一部充滿矛盾和張力的作品,既是對過去的一種和解,也是對未來創作的一種宣言。

評分這本書的書名極具穿透力,直接點明瞭核心矛盾:個體在宏大曆史敘事中的定位。對於一個跨越瞭冷戰後劇變、並在全球電影界留下瞭深刻印記的藝術傢而言,其“何處”的追尋必然是多維度的——地理上的、政治上的、以及精神層麵的。我好奇他如何處理“迴憶”這種介於真實與構建之間的介質。藝術傢的迴憶錄往往是自我神化或自我解構的戰場,而庫斯圖裏卡的作品風格之大膽、主題之沉重,讓我相信他會選擇後者,或者說,會以一種極其復雜的方式,將二者融閤。我期待看到他如何描述那些看似隨性卻充滿暗示的創作片段,那些與偉大影人和音樂傢的碰撞,那些在鏡頭內外,他如何調動情緒、如何對抗審查、如何將民族的悲劇性轉化為世界性的錶達。這本書若能成功,它絕不隻是一個人的故事,而是他所處的那個特定時代背景下,所有掙紮、反抗與不屈的集體心靈的側寫。

評分拿到這本書時,我的第一感覺是,這不僅僅是一個藝術傢的迴憶錄,更像是一場未經剪輯的、充滿生命力的口述曆史現場。我總覺得,對於像埃米爾·庫斯圖裏卡這樣風格極其強烈、作品充滿民族史詩感和魔幻現實主義色彩的創作者來說,任何平鋪直敘的文字都是對他們靈魂的背叛。因此,我更加關注的是文字本身是否帶有他鏡頭下那種蓬勃的生命力與跳躍性。我希望在這些迴憶中,能夠感受到那種從巴爾乾半島吹來的風,聽到那些嘈雜的、充滿生命力的市井喧嘩,甚至聞到硝煙與玫瑰混閤的味道。這本迴憶錄,應該是一座由無數記憶碎片搭建起來的迷宮,裏麵既有對光影藝術的虔誠探索,也有對自身身份認同的持續追問。它需要的不是優美的辭藻,而是真誠到近乎殘忍的坦白,是那種麵對過去時,既不美化也不過度批判的復雜情緒。讀完後,我期望能更深一層地理解,是什麼樣的精神內核,支撐著一個創作者在時代變遷和藝術潮流中,始終保持那份獨特的、近乎固執的藝術姿態。

評分不得不說,這個書名本身就帶有一種強烈的、後現代式的戲謔和沉思。它既像是一篇嚴肅的曆史論文的標題,又像是一部充滿黑色幽默的戲劇序幕。我設想這本書的閱讀體驗,會是一種持續的、令人興奮的智力挑戰。庫斯圖裏卡的藝術世界,充滿瞭對既定秩序的顛覆,充滿瞭吉普賽式的自由精神和對世俗規範的衊視。因此,我期待他的文字能夠完美地映射齣這種氣質:可能是碎片化的敘事、可能是不受綫性時間約束的意識流、又或者是通過對比強烈的畫麵感來推進情節。我更感興趣的是他如何描述“成為”的過程,從一個年輕的、充滿抱負的學院派,到後來那個敢於挑戰體製、聲音愈發響亮的國際藝術傢。那些關於音樂和影像交織的段落,應該會像他電影裏的配樂一樣,時而激昂,時而哀婉,準確地捕捉到創作的每一個微妙的顫動和爆發點。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[正版二手] 史蒂夫 喬布斯傳 [美] 沃爾特•艾薩剋森(Walter Isa pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/21327843376/5a23dd30N5ebb6816.jpg)