具体描述

基本信息

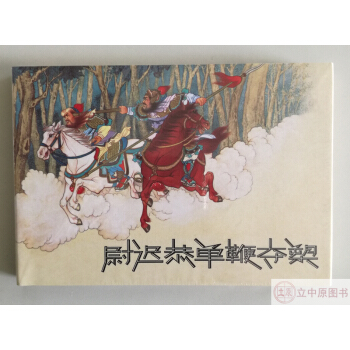

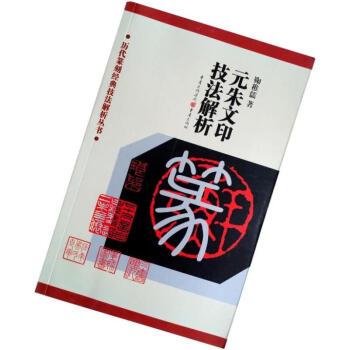

书名:历代篆刻经典技法解析丛书——元朱文印技法解析

定价:28.00元

作者:鞠稚儒 著

出版社:重庆出版社

出版日期:2006-5-1

ISBN:9787536675087

字数:122000

页码:138

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:

目录

历代篆刻经典技法解析丛书总序

绪论

章 元朱文印技法解析

节 篆书基础

第二节 写篆

第三节 元朱文印篆法解析

第四节 章法

第五节 元朱文印刀法解析

第二章 元朱文印的临摹与创作

节 元朱文印的临摹

第二节 元朱文印的创作

后记

内容提要

元朱文印是篆刻艺术百花园中的一朵奇葩。它风格静雅秀逸,工致隽美,是篆刻工稳一路的代表形式。

元朱文印除特有的艺术魅力之外,其有目共睹的实用性更为世人称赏。从前人遗留下来大量的书画、藏书等上面,都可以看到元朱文印的身影,或收藏、或赏鉴、或记事、或抒情,虽角度不一,却都起到了美化作品(藏品)的作用,同时成为承传有绪的烙印,给后世的考辩工作提供了显而易见的方便。此书为“历代篆刻经典技法解析丛书”中的一本,虽单论技法,实际上试图通过技法上的解析而对元朱文印脉络加以梳理,兼评其得失。书中的收录的数百方印例,是一本元朱古印古今精品的集粹,可让读者领略到元朱文印的风采。

用户评价

坦白说,作为一个研究篆刻史多年的爱好者,我以为我对元朱文的理解已经比较全面了,但阅读此书后,我发现自己对一些细节的认知还停留在表面。这本书的独特之处在于,它不仅解析了元朱文的“技法”,更将这些技法置于当时的社会文化背景下进行考察。作者没有回避元朱文发展过程中遇到的挑战和不同学派之间的微妙差异,而是用一种极其坦诚的笔触进行了梳理。比如,书中对“邓派”和“吴派”在朱文处理上的分野,以及这种分野如何影响后世的篆刻风貌,都有精彩的论述。这种宏观视野与微观技法的结合,使得这本书的知识体系非常扎实和立体。它不仅教你刻一枚元朱文印,更让你理解了元朱文之所以成为经典的文化根源和艺术脉络。

评分说实话,刚拿到这本《元朱文印技法解析》,我还有点疑虑,毕竟市场上关于篆刻技法的书籍多如牛毛,真正能让人眼前一亮的凤毛麟角。然而,翻开目录后,我就知道我淘到宝了。这本书的结构安排得极其精妙,它没有陷入空泛的理论说教,而是紧紧围绕“技法”二字展开,从选材、篆稿的布局技巧,到具体的冲、切、剞等几种核心刀法的实际运用,每一步骤都有详尽的图文说明,图例之多,令人称赞。特别是书中对于朱文边框的处理,那份刚劲中寓含的圆润,是如何通过控制入刀的角度和力度来实现的,作者给出的步骤拆解清晰得如同工程图纸。我立刻尝试着按照书中的一个关于“转角处理”的技巧去实践,效果立竿见影,原本我刻出来的转角总是显得僵硬,但书里强调的“侧锋的利用”,确实让印面活泛了起来。这本书对实践派篆刻爱好者来说,简直是一本不可或缺的案头工具书。

评分这部关于元朱文印章技法的书,内容之丰富和细致,真是我近些年来接触到的篆刻书籍中少有的精品。从基础的朱文线条处理到章法的布局考量,作者似乎将毕生的心得毫无保留地倾注其中。我特别欣赏它对不同时期、不同流派元朱文风格的深入剖析,书中不仅仅是机械地展示“怎么刻”,更重要的是阐释了“为什么这样刻”,比如在处理印面朱文的残损感和刀法上的轻重缓急,那些细微的差别,往往是决定一方印章神韵的关键。对于我们这些力求在传统基础上有所突破的刻家来说,它提供的理论支撑和大量的范例图解,无疑是极佳的参照系。尤其是一些罕见的元代名家印章的拓片分析,其纹理的走向和刀痕的肌理感,通过书中精细的图版得以清晰呈现,让我对元代印风的雄浑与内敛有了更深一层的体悟。这本书绝不是那种浮光掠影的入门读物,它更像是一本深入腹地的探险地图,引领读者去发现元朱文篆刻艺术中那些深藏不露的宝藏。

评分我尤其欣赏这本书在图版质量和排版设计上所下的功夫。要知道,篆刻的书籍,拓片和印面细节的清晰度直接关乎学习效果。这本重庆出版社出版的书,纸张的选择和印刷的精度都非常出色,元朱文那细微的刀痕和朱砂的质感,在书页上得到了最大程度的还原。很多老旧拓片中那些模糊不清的细节,在这里都能看得清楚明白,这对于研究和模仿那些失传已久的印风至关重要。而且,书中的章节过渡非常自然,从理论到实例,再到对某一具体技法的拆解,逻辑性极强,阅读起来丝毫没有晦涩感。这说明编辑团队对内容有着深刻的理解,确保了技术内容的准确性和可读性得到了完美的平衡。对于需要反复查阅特定技法点的学习者来说,这种高质量的呈现方式是极其友好的。

评分这本书的价值,我认为很大程度上体现在它对“神韵”的捕捉和传达上,这往往是冰冷的文字和图片难以完全涵盖的领域。作者鞠稚儒先生的文字功底和艺术修养在这里得到了完美的结合。他谈论元朱文的“古朴”与“生气”,并非仅仅停留于表象的模仿,而是深入到元代文人那种超脱的审美情趣。例如,书中探讨的“错位与平衡”在元朱文中的应用,让我意识到,那些看似随意的笔画穿插,实则蕴含着极高的章法智慧。这种对艺术精神的把握,使得这本书超越了一般的技法手册,更像是一部艺术评论与实践指南的融合体。对于那些已经掌握了基础刀法,却在如何让自己的印章“有灵气”的阶段停滞不前的刻家们,这本书提供了一种全新的思维视角,引导我们去理解元代篆刻家是如何在规矩中寻求自由的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有