具体描述

用户评价

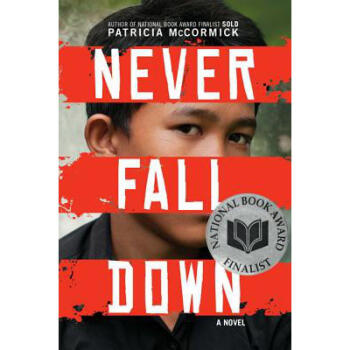

这是一部极具穿透力的作品,它以一种近乎诗意的残酷,揭示了技术进步在失去节制后可能带来的精神贫瘠。叙事节奏的张弛有度,将悬念和哲思完美地融合在一起,让读者在追随主角逃亡的紧张感中,不断地进行自我审视。角色群像的刻画,无论是导师般的引导者,还是那些被体制彻底同化的同龄人,都立体得让人心寒或心疼。我特别注意到作者对于“声音”和“寂静”的对比,在一个充满噪音的社会里,真正的思考往往需要一片刻的、被强行夺走的寂静。这本书的语言简洁有力,很多句子读起来如同格言,充满了警世的智慧。它迫使你思考,在信息爆炸的时代,我们如何区分被喂养的观点和自己挣来的理解。读完后,你会对“阅读”这个行为本身产生一种全新的敬畏感,那不仅仅是获取信息,更是一种维护心智独立性的神圣仪式。

评分从文学性的角度来看,这部作品的结构设计极其精巧,如同一个多层次的复调音乐。它不仅仅讲述了一个反乌托邦的故事,更像是在解构“幸福”的定义——当舒适被建立在无知之上,这种幸福是否值得我们用自由去交换?作者对于象征手法的运用达到了炉火纯青的地步,无论是火焰本身,还是那些关于老旧机械和被禁止的“纸张”的描绘,都充满了强烈的意象冲击力。我读的时候,脑海中不断浮现出各种画面,那些高速公路上麻木的面孔,家庭客厅里无休止的电子屏幕,都显得如此真实,以至于让人怀疑我们是不是已经生活在那个未来之中。更让我感到震撼的是,它探讨的是一种主动的遗忘,是社会集体对复杂性、对痛苦的自我排斥。这本书像一记振聋发聩的警钟,其穿透力不在于它预言了什么,而在于它质问了我们今天正在做出什么选择。

评分那种压抑的氛围感,简直让人喘不过气来,仿佛作者用铅笔尖蘸满了最深的阴影来描绘这个未来图景。叙事节奏的掌控堪称一绝,时而如疾风骤雨,将主角推向无可逃避的境地;时而又陷入一种令人窒息的沉寂,只有内心的独白在黑暗中回响。我特别着迷于作者对感官体验的调动,那种对火焰的迷恋与恐惧,对“知识”符号的复杂情感,都被赋予了近乎原始的张力。它探讨的问题,远比表面的防火条例要深刻得多,它触及了信息泛滥时代下,人们主动选择“简单”与“娱乐至死”的内在驱动力。整个故事像一个精心设置的迷宫,引导着读者在追寻真相的过程中,不断地与自身的惰性和偏见进行搏斗。这不是一部简单的科幻小说,它更像是一面冷峻的镜子,反射出我们这个时代最深层的焦虑与矛盾。读罢,我几乎立刻想放下手中的电子设备,去寻找一些纸质书,感受那种真实的重量和触感,这也许就是作者希望达成的某种微妙的“反抗姿态”。

评分这部作品简直是一剂猛药,直击现代社会那些我们习以为常却又暗藏危机的角落。它构建的世界观,初看之下或许带着一丝超现实的荒诞感,但细细品味,你会惊觉那影子正悄悄地投射在我们自己的日常生活中。作者高超的叙事技巧,让你仿佛真的能闻到空气中弥漫的焦糊味,感受到那种无形的、自上而下的审查与压抑,是如何一点点蚕食掉人们的独立思考能力。故事的核心冲突,不仅仅是关于书籍的存亡,更是关于记忆、情感与人性的坚守。我特别欣赏作者对于主角内心挣扎的刻画,那种从盲从到觉醒,从麻木到热烈的转变过程,描摹得极其细腻真实,让人在为他的命运揪心之余,也忍不住反思自己是否也在某种程度上成为了“被驯化”的一份子。文字的力量在这里被提升到了极致,它像一把手术刀,精准地剖开了社会结构中的病灶,迫使读者必须直面那些关于知识价值和自由边界的终极拷问。读完之后,那种震撼感久久不能平息,它不是那种让你轻松愉快的消遣读物,而是一次对精神世界的深刻洗礼和警示。

评分这本书的文风非常冷峻而富有哲思,它没有用过多华丽的辞藻去堆砌场景,而是用一种近乎新闻报道式的直接,将残酷的现实摆在了我们眼前。令人印象深刻的是它对于“沟通”方式异化的描绘,人与人之间的交流变得如此肤浅、碎片化,情感的深度被刻意压缩到了最小单位。主角的蜕变轨迹充满了宿命般的悲剧色彩,但正是这种悲剧,才更凸显出“求知”本身所蕴含的巨大能量。我尤其欣赏作者对于那些非主流角色的塑造,那些试图在主流的单调中保留一丝色彩的边缘人物,他们的存在,为这个冰冷的世界增添了一抹微弱但坚韧的人性光芒。每一次翻页,都感觉像是在进行一场思想上的潜水,越往下,水压越大,周围的光线也越昏暗,但你却清晰地看到了那些隐藏在深海中的古老遗迹——那些关于思想自由的基石。这本书的价值,在于它成功地将宏大的社会批判,浓缩在了个体命运的悲欢离合之中,实现了一种完美的形式与内容的高度统一。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有