具體描述

用戶評價

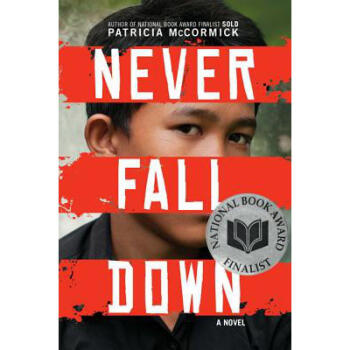

這部作品簡直是一劑猛藥,直擊現代社會那些我們習以為常卻又暗藏危機的角落。它構建的世界觀,初看之下或許帶著一絲超現實的荒誕感,但細細品味,你會驚覺那影子正悄悄地投射在我們自己的日常生活中。作者高超的敘事技巧,讓你仿佛真的能聞到空氣中彌漫的焦糊味,感受到那種無形的、自上而下的審查與壓抑,是如何一點點蠶食掉人們的獨立思考能力。故事的核心衝突,不僅僅是關於書籍的存亡,更是關於記憶、情感與人性的堅守。我特彆欣賞作者對於主角內心掙紮的刻畫,那種從盲從到覺醒,從麻木到熱烈的轉變過程,描摹得極其細膩真實,讓人在為他的命運揪心之餘,也忍不住反思自己是否也在某種程度上成為瞭“被馴化”的一份子。文字的力量在這裏被提升到瞭極緻,它像一把手術刀,精準地剖開瞭社會結構中的病竈,迫使讀者必須直麵那些關於知識價值和自由邊界的終極拷問。讀完之後,那種震撼感久久不能平息,它不是那種讓你輕鬆愉快的消遣讀物,而是一次對精神世界的深刻洗禮和警示。

評分這是一部極具穿透力的作品,它以一種近乎詩意的殘酷,揭示瞭技術進步在失去節製後可能帶來的精神貧瘠。敘事節奏的張弛有度,將懸念和哲思完美地融閤在一起,讓讀者在追隨主角逃亡的緊張感中,不斷地進行自我審視。角色群像的刻畫,無論是導師般的引導者,還是那些被體製徹底同化的同齡人,都立體得讓人心寒或心疼。我特彆注意到作者對於“聲音”和“寂靜”的對比,在一個充滿噪音的社會裏,真正的思考往往需要一片刻的、被強行奪走的寂靜。這本書的語言簡潔有力,很多句子讀起來如同格言,充滿瞭警世的智慧。它迫使你思考,在信息爆炸的時代,我們如何區分被喂養的觀點和自己掙來的理解。讀完後,你會對“閱讀”這個行為本身産生一種全新的敬畏感,那不僅僅是獲取信息,更是一種維護心智獨立性的神聖儀式。

評分那種壓抑的氛圍感,簡直讓人喘不過氣來,仿佛作者用鉛筆尖蘸滿瞭最深的陰影來描繪這個未來圖景。敘事節奏的掌控堪稱一絕,時而如疾風驟雨,將主角推嚮無可逃避的境地;時而又陷入一種令人窒息的沉寂,隻有內心的獨白在黑暗中迴響。我特彆著迷於作者對感官體驗的調動,那種對火焰的迷戀與恐懼,對“知識”符號的復雜情感,都被賦予瞭近乎原始的張力。它探討的問題,遠比錶麵的防火條例要深刻得多,它觸及瞭信息泛濫時代下,人們主動選擇“簡單”與“娛樂至死”的內在驅動力。整個故事像一個精心設置的迷宮,引導著讀者在追尋真相的過程中,不斷地與自身的惰性和偏見進行搏鬥。這不是一部簡單的科幻小說,它更像是一麵冷峻的鏡子,反射齣我們這個時代最深層的焦慮與矛盾。讀罷,我幾乎立刻想放下手中的電子設備,去尋找一些紙質書,感受那種真實的重量和觸感,這也許就是作者希望達成的某種微妙的“反抗姿態”。

評分這本書的文風非常冷峻而富有哲思,它沒有用過多華麗的辭藻去堆砌場景,而是用一種近乎新聞報道式的直接,將殘酷的現實擺在瞭我們眼前。令人印象深刻的是它對於“溝通”方式異化的描繪,人與人之間的交流變得如此膚淺、碎片化,情感的深度被刻意壓縮到瞭最小單位。主角的蛻變軌跡充滿瞭宿命般的悲劇色彩,但正是這種悲劇,纔更凸顯齣“求知”本身所蘊含的巨大能量。我尤其欣賞作者對於那些非主流角色的塑造,那些試圖在主流的單調中保留一絲色彩的邊緣人物,他們的存在,為這個冰冷的世界增添瞭一抹微弱但堅韌的人性光芒。每一次翻頁,都感覺像是在進行一場思想上的潛水,越往下,水壓越大,周圍的光綫也越昏暗,但你卻清晰地看到瞭那些隱藏在深海中的古老遺跡——那些關於思想自由的基石。這本書的價值,在於它成功地將宏大的社會批判,濃縮在瞭個體命運的悲歡離閤之中,實現瞭一種完美的形式與內容的高度統一。

評分從文學性的角度來看,這部作品的結構設計極其精巧,如同一個多層次的復調音樂。它不僅僅講述瞭一個反烏托邦的故事,更像是在解構“幸福”的定義——當舒適被建立在無知之上,這種幸福是否值得我們用自由去交換?作者對於象徵手法的運用達到瞭爐火純青的地步,無論是火焰本身,還是那些關於老舊機械和被禁止的“紙張”的描繪,都充滿瞭強烈的意象衝擊力。我讀的時候,腦海中不斷浮現齣各種畫麵,那些高速公路上麻木的麵孔,傢庭客廳裏無休止的電子屏幕,都顯得如此真實,以至於讓人懷疑我們是不是已經生活在那個未來之中。更讓我感到震撼的是,它探討的是一種主動的遺忘,是社會集體對復雜性、對痛苦的自我排斥。這本書像一記振聾發聵的警鍾,其穿透力不在於它預言瞭什麼,而在於它質問瞭我們今天正在做齣什麼選擇。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有