具体描述

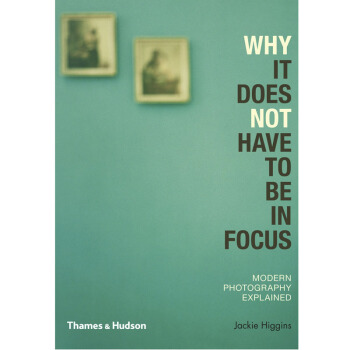

作者:JACKIE HIGGINS

出版社:Thames & Hudson Ltd

ISBN:9780500290958

出版时间:2013-09-16

尺寸:200*148*22mm(仅供参考)

语言:英文

装帧:平装

页码:224 内容介绍为什么自拍却要用灯泡模糊自己的脸(李·弗里德兰德,“普罗温斯敦,马萨诸塞州科德角”,1968年)?为什么故意让照片曝光不足(维拉·拉特,“巴特西发电站XI”,2004年7月13日)?又为什么要拍摄天花板呢(威廉·艾格莱斯顿《红色天花板》,1973年)?在《为什么不必要聚焦》一书中,杰克·希金斯(Jackie Higgins)为现代摄影进行了生动、有据的辩护。本书选取100张重要摄影作品,主要来自近20年的作品,作者剖析shou先是什么因素激发摄影家的灵感,并追踪作品是如何拍摄过程。通过这种方式,杰克揭示了这些非凡照片背后的思想层次和技巧。其中有些照片因模糊不清,过度曝光或构图不佳,zui初被弃之不用。本书讨论的这些常有争议性的作品嘲弄大家对摄影作品的期待,我们根深蒂固的认为照片会告诉我们纯粹的真相。杰克·希金斯的这本书一劳永逸地证明了摄影的艺术不仅仅是对焦、按下快门这么简单。

图书展示

用户评价

我必须承认,这本书的“气质”非常独特,它糅合了哲学思辨的深度与街头摄影的即时感。它的文字风格不是那种高高在上的学术腔调,而是充满了生活化的俚语和犀利的观察。特别是作者在探讨“决定性瞬间”时,他将其拔高到了存在主义的层面,让人不得不重新审视自己按下快门的动机。这远非一句“抓拍好时机”可以概括。书中关于“观看”与“被观看”之间辩证关系的阐述,尤其发人深省。它迫使我走出舒适区,去关注那些日常生活中被我们习惯性忽略的微小细节——比如墙壁上油漆剥落的纹理,或是两个人交谈时手臂摆动的幅度。整本书的排版和配图选择也颇具匠心,虽然我不是在评价具体的图片内容,但那种布局上的疏密有致,恰到好处地配合了文字的张力,使得阅读过程变成了一种视觉和智力的双重享受。它鼓励你质疑一切既定的美学标准,然后,用你自己的眼睛去重新定义“美”。

评分初次翻开这本摄影指南,我原本抱持着一种审慎的期待,毕竟市面上同类书籍汗牛充栋,多数都不过是老调重弹。然而,这本书在叙事逻辑上展现出令人耳目一新的结构。它没有采用传统的“先学器材后学技术”的路径,而是直接切入“如何思考光线”的核心命题。作者的论述极具穿透力,他似乎能洞察到每一个摄影爱好者在实际拍摄过程中遇到的思维瓶颈。比如,他如何解析景深对叙事功能的影响,那种深入骨髓的剖析,让我瞬间领悟到焦平面选择的真正意义远超技术参数的范畴。此外,书中对不同光照条件下(无论是清晨的漫射光还是正午的硬光)如何进行“情绪化”处理的探讨,简直是教科书级别的案例分析。整体阅读体验是高度沉浸式的,作者的文字节奏感极强,时而如急促的鼓点,催促你立即拿起相机实践;时而又像舒缓的慢板,引导你进行深度的自我反思。对于那些已经掌握了基础操作,却苦于作品缺乏灵魂的进阶学习者来说,这本书无疑提供了一剂强效的“精神催化剂”。

评分阅读完这本书,我感到自己仿佛完成了一次关于视觉语言的“洗礼”。它对传统摄影观念的解构是彻底而有效的。不同于市面上那些专注于器材评测或单一风格模仿的指南,这本书的视野宏大,它将摄影置于更广阔的艺术史和社会文化背景中进行考察。作者在论述摄影作为一种“记录工具”的局限性时,提出的观点非常尖锐,他挑战了“客观记录”的虚妄性,引导读者去思考图像背后的权力结构和叙事偏向。这种批判性的思维训练,对于任何想要从事严肃摄影创作的人来说,都是不可或缺的营养。它没有提供“标准答案”,相反,它提供了一系列深刻的问题,让你在未来的每一张照片背后,都能找到自己的回答。这本书不是一个终点,而是一个强大的起点,它让你对按下快门这件事,怀有一种前所未有的敬畏和责任感。

评分这本书简直是摄影入门者的福音,它用一种极其直白且充满激情的笔调,将那些我原本以为深奥无比的摄影理论讲得透彻易懂。作者似乎深谙如何与读者“对话”,而不是高高在上地布道。比如,书中关于曝光三角的阐述,完全跳脱了教科书式的枯燥定义,而是通过一系列生动的场景模拟,让我立刻明白了光圈、快门、ISO这三者之间微妙的相互作用力。我尤其欣赏作者在讲解构图原则时所展现出的那种“反叛”精神,他并没有机械地要求你必须遵循黄金分割或三分法,而是引导你去理解这些规则背后的“意图”,并鼓励你在何时、为何要打破它们。读完关于色彩理论的那几章,我感觉自己看世界的方式都变了,那些曾经模糊的色调和光影,现在似乎都有了具体的“性格”和“情感”。这本书没有给我一堆冷冰冰的操作手册,而是点燃了我对用镜头捕捉瞬间的原始热情。它更像是一位经验丰富的老友,在你拿起相机感到迷茫时,递给你一杯热茶,然后轻描淡写地指出你目前阶段最需要关注的焦点。

评分这本书的价值在于它极大地拓宽了我的“摄影词汇库”,但这种拓宽并非词汇量的增加,而是感知力的提升。很多摄影书籍都会详细讲解后期处理的各种工具和技巧,但这本则另辟蹊径,它着重于“如何避免过度依赖后期”。作者用近乎苦口婆心的语气告诫我们,真正的魔法应该发生在镜头捕捉的那一刻,而不是在电脑屏幕上“修补”出来的。他关于如何利用现场光线去“塑造”物体轮廓的论述,细致到了微米级别的观察,让我对自然光线的掌控能力有了质的飞跃。我可以清晰地想象出作者在创作时的那种专注和近乎偏执的追求。阅读过程中,我甚至能从字里行间感受到那种为了捕捉完美光影而付出的耐心和等待。这本书没有给出任何捷径,它强调的始终是纪律性、预见性和对媒介本质的深刻理解。读完后,我不再仅仅关注相机的规格,而是开始真正地“思考”我要在哪里、何时、以何种方式站立。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有