具体描述

基本信息

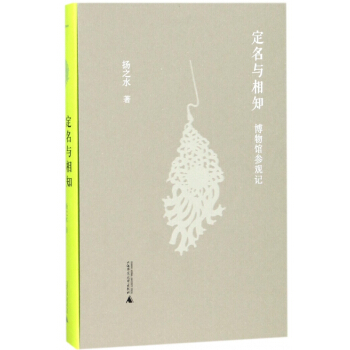

- 商品名称:定名与相知(博物馆参观记)(精)

- 作者:扬之水

- 定价:132

- 出版社:广西师大

- ISBN号:9787559805270

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-01-01

- 印刷时间:2018-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:精装

- 页数:302

- 字数:200千字

编辑推荐语

70余个博物馆,400余张文物图片……与扬之水共赴一场博物馆之约,走进文物的“繁华光影”,看器物的美、时间的印记、历史的片段、生活的诗意翩然交织,蔚然成歌…… 扬之水著的《定名与相知:博物馆参观记(精)》以散文之笔,呈文物之实,一步步引着读者走进各馆文物的“繁华”世界。

作者简介

扬之水,浙江诸暨人,中国社会科学院文学所研究员,多年从事名物研究。著有《先秦诗文史》、《中国古代金银首饰》(三卷)、《棔柿楼集》(十卷)等。

目录

常州武进村前乡南宋墓出土器物丛考

附 内家香获见记:《天香·赋龙涎香》与周密的收藏

“小杭州”里的繁华光影:永嘉窑藏银器观摩记

《老学庵笔记》里的“靖康节物”

同心一挽束千结

无锡博物院观摩散记

“繁华到底”:明藩王墓出土金银首饰丛考

买椟还珠的理由:漆盒散记

“妆得肩头一担春”:读宫制“货郎图”散记

小阁幽窗,是处都香了

嘉兴明墓出土《金刚经塔》拓片

后记

博物馆文物索引

用户评价

《定名与相知(博物馆参观记)(精)》,这书名本身就勾勒出一种引人入胜的意境。我不禁联想,作者走进博物馆,或许带着一种“寻名”的使命,想要为那些被时光模糊了身份的物品,重新赋予准确的“名字”,这“名字”不仅仅是称谓,更是其背后历史、文化、工艺的浓缩。而“相知”则更显出一种动态的过程,是作者在与这些展品“面对面”交流后,逐渐建立起来的理解与认同。这是一种双向的互动,不仅仅是人认识物,更是人通过物,认识自己,认识世界。我设想,作者可能会在某件器物前驻足良久,细细品味其材质、造型、工艺,然后开始追溯其源头,探寻其流传的轨迹,在这个过程中,作者与器物仿佛成为了知己,能够洞察其“言外之意”。这种“精”,我想,意味着内容上的精辟与深入,没有丝毫的浮夸,而是用严谨的考证与细腻的笔触,展现出博物馆藏品背后不为人知的精彩故事。我期待,这本书能够引领我进入一个更加广阔的历史长廊,与那些沉睡的文明进行一场跨越时空的对话。

评分一本偶然翻到的书,书名颇为雅致,《定名与相知(博物馆参观记)(精)》。初看书名,便被一种沉静而富有哲思的韵味所吸引。想象中,这并非是走马观花式的游览记录,更像是一种深入骨髓的对话,与历史、与艺术、与那些沉睡在时光里的故事进行一场心灵的碰撞。我猜测,作者定是一位怀揣着敬畏之心,步履缓慢,眼神专注的观察者。每一次的定名,也许是历史事件的梳理,或是艺术品身份的确认,而“相知”,则更像是作者在与展品对话的过程中,逐渐理解其背后承载的文化、情感与时代印记。我期待着,书中会有对那些耳熟能详的藏品,以一种全新的视角进行解读,揭示其不为人知的细节,或者,更是通过对某些鲜为人知的器物的“定名”与“相知”,来展现一个更广阔、更深邃的历史图景。这种“精”,我猜想,不仅体现在装帧的考究,更在于内容上的精炼与深刻,没有丝毫的冗余,每一个字都仿佛经过千锤百炼,直抵人心。阅读这样的书籍,就像是在品一杯陈年的佳酿,需要慢慢咂摸,才能体会其醇厚与回甘。

评分这本《定名与相知(博物馆参观记)(精)》,单看书名,就有一种古典的韵味在字里行间流淌。我脑海中浮现出的,是一个温文尔雅的学者,在博物馆的静谧空间里,是如何“定名”那些沉默的展品。这种“定名”绝非简单的标签,更是一种对事物本质的洞察与归类,是对历史脉络的梳理与理解。而“相知”,则更是升华了这种关系,不仅仅是认识,而是建立一种深层的情感连接。我相信,作者在参观的过程中,一定经历过许多“顿悟”的时刻,如同在漆黑的夜晚,突然被一束光照亮,看到了事物隐藏的真相。他可能会讲述那些古老器物上模糊的纹饰,是如何通过考证,被赋予了曾经的意义;或是某位画家的笔触,在细微之处,透露出其不为人知的创作心境。这种“相知”的过程,大概需要极大的耐心与细致,也充满了探索的乐趣。我期待着,书中能够呈现出一种“不经意间”的深刻,没有刻意的煽情,却能在平淡的叙述中,触动读者内心最柔软的部分,引发关于生命、关于时间、关于文明的深层思考。

评分乍眼一看《定名与相知(博物馆参观记)(精)》这个书名,就觉得它绝非一本普通的游记。我脑海中勾勒出的画面是,作者并非抱着走马观花的态度,而是怀揣着一颗求知的心,在博物馆的寂静殿堂里,与一件件展品进行着一场深刻的“对话”。“定名”,在我看来,不仅仅是简单地识别文物的种类,更是一种对其历史背景、文化意义、艺术价值的精准判断与定位。而“相知”,则是一种更深层次的理解,是作者在细致入微的观察与深入的研究之后,与展品建立起的情感共鸣与精神连接。我猜想,书中可能会描绘作者如何通过一件看似不起眼的器物,追溯到一个失落的文明,或者如何从一幅画作的笔触中,窥见一位艺术家的内心世界。这种“精”,我理解为内容的严谨与深刻,每一个观点都经过深思熟虑,每一个故事都经过考证,没有半点虚饰,却字字珠玑,能够深深打动读者。阅读这样一本书,就像是在品味一杯陈年的老酒,需要细细地啜饮,才能领略其醇厚而悠远的韵味。

评分《定名与相知(博物馆参观记)(精)》这书名,就像一扇通往古老世界的门,带着一种古朴而又充满智慧的邀请。我脑海中想象的,是一个沉静而专注的灵魂,在博物馆的展柜前,与那些沉默的生命进行着无声的交流。这种“定名”,不是简单的贴标签,而是对一件文物生命轨迹的勘探,对其历史身份的辨识,是一种对过去的重新梳理与确认。而“相知”,更是将这种关系推向了更高的层面,是作者在与展品深入“对话”后,所建立起的一种理解、认同,甚至是情感上的羁绊。我期待,书中会描绘作者如何通过一件器物的细微之处,洞察其背后所承载的千年故事;或是如何在一幅画作的色彩之间,感受到作者与其创作时代的情感共鸣。这种“精”,我相信,是指内容的提炼与升华,没有冗余的文字,每一个段落都如同精心雕琢的玉石,光泽内敛,却蕴含着深邃的力量。阅读此书,应该是一次缓慢而充满发现的旅程,让我们在字里行间,与历史与文化进行一场意义深远的“相遇”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版现货 禅的行囊/(美0比尔.波特 [美]比尔·波特 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/26298726505/5aacda69Na70a4e50.jpg)