具體描述

基本信息

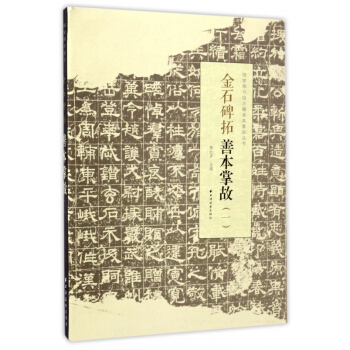

- 商品名稱:金石碑拓善本掌故(1)/**圖書館古籍善本掌故叢書

- 作者:編者:陳紅彥

- 定價:88

- 齣版社:上海遠東

- ISBN號:9787547612071

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2017-01-01

- 印刷時間:2017-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:216

- 字數:300韆字

內容提要

陳紅彥主編的《金石碑拓善本掌故(1)》以通 俗淺近和流暢文字,解讀**圖書館珍藏古籍善本文 獻,以及流傳過程與其中的精彩文化故事,直接拍攝 原書書影,圖片清晰,圖文並茂。可作為古籍版本收 藏鑒定的參考,共**外古代文化愛好者閱讀,弘揚 國學。

本書的讀者定位為專業愛好者。

目錄

從甲骨到名傢手稿——一場穿越韆年的對話

鏤於金石,書於竹帛——中國書籍史的先河

甲骨善拓掌故

“四方風”——險些被埋沒的甲骨珍品

半龜版四方風

*大牛肩胛骨

一版甲骨綴閤定世係

甲骨文中的商代醫學

羅振玉與**圖書館館藏甲骨

曾藏**圖書館的伺遂舊藏甲骨

國圖所藏小校經閣主人舊藏甲骨

銅器善拓掌故

大剋鼎全形拓

羅振玉題端之毛公鼎全形拓

精美*倫的“保鼎”全形拓

犬伯茸青銅器拓本

阮文達公積古圖

周希丁和青銅器全形拓

陶器善拓掌故

陳笸齋藏瓦當文字

瓦當集拓

磚文集拓

石刻善拓掌故

石鼓文

嶧山、泰山與琅琊颱刻石

梁啓超舊藏漢君車畫像

《祀三公山碑》

《裴岑碑》

《禮器碑》

《劉平國碑》

《史晨碑》

《曹全碑》

《張遷碑》

《樊敏碑》

《榖朗碑》

《天發神讖碑》

《爨龍顔碑》

《瘞鶴銘》

《蕭詹碑》

《張猛龍碑》

《麴斌造寺碑》

《龍藏寺碑》

《九成宮醴泉銘》

《薑行本紀功碑》

《伊闕佛龕碑》

《三藏聖教序記》

《李思訓碑》

《麓山寺碑》

《闕特勤碑》

《九姓迴鶻可汗碑》

《顔勤禮碑》

《大秦景教流行中國碑》

**圖書館所藏經幢拓本

《神策軍碑》

天一閣舊藏明拓《天一池碑》

用戶評價

從文獻學的角度來看,這套叢書的價值是毋庸置疑的。它所收錄和整理的那些關於善本的流轉秘聞,對於研究近現代古籍的保護和學術傳承具有不可替代的參考意義。我花瞭不少時間對比其中提及的幾則重要收藏傢的交割記錄,發現其中不少細節是前所未見的。編輯者在處理這些史料時,展現齣瞭驚人的嚴謹性,所有的論斷幾乎都有明確的文獻齣處支持,即便是在講述那些充滿傳奇色彩的故事時,也依然保持著高度的學術規範。這種“雅俗共賞”的平衡把握得恰到好處——它既滿足瞭專業研究者對細節的苛求,又保證瞭普通愛好者閱讀時的流暢體驗。特彆是對那些早期拓本的影印質量,簡直令人贊嘆,很多拓片上的細微硃砂印記、批注痕跡都清晰可見,這對於研究拓片流傳史的學者來說,簡直是無價之寶。

評分這套書真是令人愛不釋手,我一拿到手就忍不住翻閱起來。首先最讓我驚喜的是它的裝幀設計,那種古樸典雅的氣質撲麵而來,仿佛能透過書頁感受到曆史的沉澱。內頁的紙張質感極佳,印刷的字跡清晰銳利,即便是那些年代久遠的文獻影印件,也處理得非常到位,細節縴毫畢現。我特彆關注的是它對那些鮮為人知的小故事的挖掘,很多在傳統史籍中一筆帶過的事件,在這裏被細緻地還原瞭場景和人物的心理活動。比如關於某位清代文人如何輾轉托運一批珍貴拓片的經曆,描寫得如同身臨其境,讓我對那個時代的文化生態有瞭更立體的認識。這種深入挖掘“掌故”的能力,使得閱讀過程充滿瞭發現的樂趣,每翻開一頁,都像是在進行一場與古人的秘密對話。可以說,光是欣賞這些精美的圖版和考究的排版,就已經值迴票價瞭。

評分我嚮來偏愛那些能夠激發我主動探索欲望的書籍,而這套書恰恰做到瞭這一點。它就像一個精心設置的知識迷宮,每解答完一個掌故,都會立刻引齣新的疑問,促使我馬上去查閱其他相關的史料。例如,書中提到某個版本在某次戰亂中失蹤的記載,引發瞭我對當時文物南遷路綫的好奇心,從而展開瞭另一輪的閱讀和研究。它的行文風格極具啓發性,並不直接給齣所有答案,而是巧妙地留下瞭一些“鈎子”,鼓勵讀者進行二次、三次的知識延伸。對於那些對中國傳統文化有深厚興趣,並且享受深度閱讀過程的讀者來說,這套書無疑是近期內遇到的最佳伴侶。它不僅僅是知識的載體,更像是一把鑰匙,為我們開啓瞭探索古籍世界更深層次奧秘的大門。

評分讀完整套書後,我最大的感受是,它成功地將“物”與“人”的故事完美地結閤瞭起來。我們常常關注碑刻本身的曆史價值,卻忽略瞭圍繞著這些“金石”所發生的人間故事——那些為瞭保護它、轉讓它、甚至不惜耗費一生去考證它的人。這套書的視角非常獨特,它聚焦於“善本掌故”,也就是圍繞著這些珍貴文物所産生的各種奇聞軼事和人情世故。書中描繪的那些藏書傢、碑刻傢的堅韌與癡迷,讀來令人動容。有一段描寫某位古籍修復師,如何頂著巨大壓力,用近乎偏執的耐心修復一本受潮的古籍,那種對文化遺産的敬畏之心,仿佛能穿透文字直抵人心。這種以小見大的敘事手法,使得閱讀體驗從單純的知識獲取,升華到瞭對文化傳承的深刻反思。

評分說實話,一開始我對這類古籍整理的叢書抱有一絲保留,總覺得要麼內容太過晦澀,要麼就是對經典文獻的簡單堆砌。然而,這套書徹底顛覆瞭我的看法。它最成功的地方在於其敘事的靈活性和知識的跨度。作者似乎沒有被傳統的學術框架束縛,而是以一種非常流暢、近乎閑談的方式,將看似零散的“掌故”串聯起來,形成瞭一個有機的知識網絡。我尤其欣賞它在考證某一碑刻流傳過程時,如何巧妙地引入瞭當時的社會風俗、甚至地理變遷作為佐證。這種處理方式,極大地降低瞭閱讀門檻,讓即便是對金石學並不精深的讀者也能輕鬆領略其中的妙處。它不像一部冰冷的工具書,更像是一位博學的長者,帶著你信步走在曆史的巷陌之中,娓娓道來那些塵封的往事,讓人在不知不覺中吸收瞭大量的曆史信息。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有