具体描述

基本信息

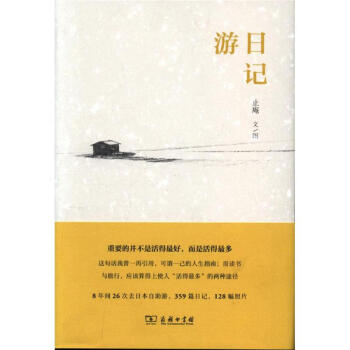

| 商品名称: 游日记 | 出版社: 商务印书馆 | 出版时间:2018-04-01 |

| 作者:止庵 | 译者: | 开本: 16开 |

| 定价: 98.00 | 页数: | 印次: 1 |

| ISBN号:9787100158916 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

用户评价

这本书的语言风格,有一种独特的、近乎于诗化的疏离感,非常考验读者的理解力。作者似乎不太愿意直接给出明确的结论或强烈的抒情,而是构建了一个由精准的意象构成的迷宫。我发现自己经常需要回溯好几遍才能真正捕捉到句子背后的那层潜台词。例如,描述一种“失落”的情绪时,它不会直接写“我很伤心”,而是会描绘“一盏灯在无人之境,光线被厚厚的灰尘阻隔,只余下一个模糊的光斑”。这种跳跃式的、高度凝练的表达,虽然增加了阅读的难度,却也带来了巨大的满足感——每当成功破解一个意象的含义时,那种恍然大悟的快感是无可替代的。这使得阅读过程不再是被动的接受,而是一场积极的解码游戏。它要求读者必须调动自己所有的感官和过往经验去填补作者留下的结构性空隙,从而真正成为意义的共同创造者。这绝对不是一本可以用来“打发时间”的书籍,它需要你献出专注的“心力”。

评分我最近沉迷于那种需要时间慢慢咀嚼、反复回味的叙事方式,而这本读物完全符合我的胃口。它不像那些商业小说那样急于抛出冲突和高潮,反而像一位老练的酿酒师,耐心地等待时间去发酵和沉淀。故事的展开是极其舒缓的,它更注重描绘人物在特定环境下的心理波动和日常细枝末节的观察。我特别欣赏作者对于“停顿”的运用,那些似乎无关紧要的场景,比如角色在某个街角驻足看了一眼橱窗,或者在某个清晨对镜梳洗的瞬间,都被赋予了深层的象征意义。我常常需要放下书本,走到窗边,看着外面的行人来往,去体会那种文字中蕴含的“留白”和“未尽之意”。这种阅读体验,与其说是吸收信息,不如说是一种共同的冥想过程。我发现自己开始不自觉地放慢语速,甚至连思考的节奏都变得更加从容。它教会我的,不是别人的人生经验,而是如何更好地去“感知”我自己的生活,去发现那些平日里被我忽略的、细微却真实的存在感。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种低饱和度的墨绿色封皮,配上手工感的烫金字体,散发着一种沉静而有质感的韵味。初拿到手的时候,我甚至有点舍不得打开它,生怕粗鲁的指尖会破坏了它精心营造的那份宁静。内页的纸张选择了略带米黄色的那种,触感温润,非常适合长时间阅读,光线柔和不刺眼。我注意到,书中的插图虽然不多,但每一幅都经过了精心的挑选和排版,它们如同点缀在文字间的呼吸点,引导着读者的视线和情绪缓缓流淌。比如有几页关于自然风光的描述,配上的素描图,那种细腻的线条感,简直像是能直接把人拉到那个特定的时空去感受微风拂面的凉意。装帧的细节处理上,比如书脊的胶合,相当牢固,即便是像我这样喜欢把书摊平来看的人,也丝毫不用担心书页会松动脱落。总而言之,从物理形态上来说,这绝对是一件值得收藏的书籍艺术品,它的外在美学与内容必然是相辅相成的,让人对即将展开的阅读之旅充满了期待和敬畏。这种对“物”本身的尊重,在如今快节奏的出版市场中,已经越来越少见了。

评分如果用一个词来概括阅读后的感受,我会选择“回甘”。这本书的叙事结构非常精妙,它采用了多重视角的切换,但这些视角并非线性交织,而是像多条支流,最终在某个关键的“情感高点”汇合,然后又各自散开,回归到各自的平静之中。这种处理方式非常考验读者的记忆力和逻辑整理能力。起初阅读时,我感到有点迷失,不同时间线、不同人物的内心独白时常让我需要翻回去对照。然而,当所有线索最终汇集时,那种豁然开朗的感觉是极具爆发力的。更妙的是,故事结束后,那种情绪的余韵并不会立刻消散,而是像茶水饮尽后留在舌尖的微涩和清甜,久久不散。我发现自己会在接下来的几天里,不断地回想起某个特定的场景、某句台词,甚至会因为书中的某个概念而去重新审视我自己的生活片段。这说明作者成功地在读者的心底播下了一颗种子,它在被阅读完毕之后,才真正开始了它的生长和发芽过程,持续影响着读者的心智地图。

评分我有一个习惯,读完一本好书后,总会去翻看作者的后记或者致谢部分,看看创作者在讲述创作心路历程时会透露些什么。在这本书的这个环节,我感触颇深。作者的措辞极其谨慎,没有高谈阔论创作的宏大主题,反而着墨于那些支撑着作品诞生的琐碎日常——比如一个特定的季节带来的气味,或者某次深夜独自散步时的某个闪念。这种真诚的、不加修饰的分享,让我感到作者本人似乎就坐在我的对面,轻声讲述着他的秘密花园是如何被构建起来的。它没有炫耀技巧,而是展现了一种深沉的、几乎是宿命般的投入感。这让我意识到,好的作品往往源于创作者对自己所处世界的深度内耗与持续关照,而非一蹴而就的灵光乍现。这种坦诚让人对作者产生了极强的信赖感,仿佛我们共享了一个只有我们两人才懂的宇宙视角。这种与作者精神层面的连接,比单纯欣赏文字技巧更加持久和珍贵。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有