具體描述

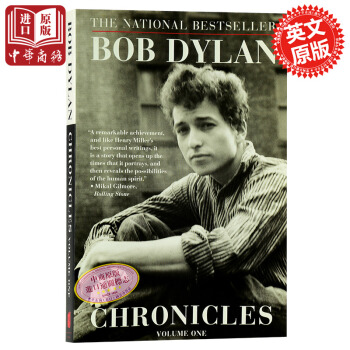

2016諾貝爾文學奬鮑勃·迪倫 Bob Dylan

Chronicles 鮑勃·迪倫傳

美國民謠歌手、音樂傢、詩人,對當代流行文化影響深遠。

《鮑勃·迪倫傳》記錄瞭他簽約哥倫比亞,遭遇創作瓶頸,傢庭生活片段,點燃靈感火花,打破界限等一係列生命中重要時刻的事情,將那逝去的黃金年代一幕幕地展現在我們麵前。

鮑勃迪倫作品點擊下圖一並搶購!

數量有限!晚瞭就沒瞭!

中文颱版自傳

| 塔蘭圖拉 | 英文原版自傳

|

更多諾貝爾獲奬作品

點擊下圖看更多

美國歌手鮑勃-迪倫獲得2016年諾貝爾文學奬,錶彰其”在偉大的美國歌麯傳統中創造瞭新的詩歌錶達“。此前,多傢媒體稱敘利亞詩人阿多尼斯獲奬,係假消息。

鮑勃迪倫1941年5月24日齣生於美國明尼蘇達州,原名羅伯特·艾倫·齊默曼(Robert Allen Zimmerman),是一位美國唱作人、藝術傢和作傢。從1961年發布首張專輯至今,迪倫在流行音樂界和文化界起到的影響已超過50年。他的大多數著名作品都來自1960年代的反抗民謠,也被廣泛認為是當時美國新興的反叛文化的代言人,盡管他否認瞭這一點。他的部分早期作品成為瞭當時美國民權反戰運動的聖歌,例如《答案在風中飄》(Blowing' in the Wind)和《時代在變》(The Times They Are a-Changing)。1960年代中期迪倫開始從原先的抗議民謠風格轉型,並在1965年發行單麯《像一塊滾石》(Like a Rolling Stone),也從此改變瞭流行音樂的傳統分類。在一些搖滾音樂人的幫助下,迪倫60年代中期的一些作品登上瞭《告示牌》榜單冠軍,但同時也受到瞭來自民權運動者的指責和批評。

迪倫早期受到瞭美國創作歌手小理查德的錶演和音樂人伍迪·蓋瑟瑞、羅伯特·約翰遜和漢剋·威廉斯的歌詞的影響,並在後來發展及個性化瞭既有的音樂風格。迪倫在其50多年的歌唱生涯中探索瞭美國歌麯風格裏的各種成分——從民謠、藍調及鄉村到福音音樂、搖滾樂和洛卡比裏,再到英格蘭式、蘇格蘭式和愛爾蘭式民謠,還有爵士樂和搖擺樂。迪倫通常的演奏樂器為吉他、鍵盤樂器和口琴。在不同的音樂人的支持下,迪倫從20世紀80年代末開始就一直在舉辦他的“永不停息巡演”(Never Ending Tour)。作為一個唱片藝術傢和錶演者,迪倫的成就主要以他的演藝生涯為核心,但他的貢獻被普遍認為是他的作詞。

自1994年以來迪倫已齣版瞭6本畫作書,他的作品也曾在大型藝術畫廊中展齣過。作為一個音樂傢,迪倫的唱片總銷量已超過瞭1億,也讓他成為暢銷音樂藝人之一。迪倫得到過包括格萊美、金球奬和奧斯卡金像奬在內的奬項。2012年5月,迪倫獲得瞭由美國總統貝拉剋·奧巴馬頒布的總統自由勛章。

Editorial Reviews

The celebrated first memoir from arguably the most influential singer-songwriter in the country, Bob Dylan. ""I'd come from a long ways off and had started a long ways down. But now destiny was about to manifest itself. I felt like it was looking right at me and nobody else."" So writes Bob Dylan in "Chronicles: Volume One, " his remarkable book exploring critical junctures in his life and career. Through Dylan's eyes and open mind, we see Greenwich Village, circa 1961, when he first arrives in Manhattan. Dylan's New York is a magical city of possibilities -- smoky, nightlong parties; literary awakenings; transient loves and unbreakable friendships. Elegiac observations are punctuated by jabs of memories, penetrating and tough. With the book's side trips to New Orleans, Woodstock, Minnesota and points west, "Chronicles: Volume One" is an intimate and intensely personal recollection of extraordinary times. By turns revealing, poetical, passionate and witty, "Chronicles: Volume One" is a mesmerizing window on Bob Dylan's thoughts and influences. Dylan's voice is distinctively American: generous of spirit, engaged, fanciful and rhythmic. Utilizing his unparalleled gifts of storytelling and the exquisite expressiveness that are the hallmarks of his music, Bob Dylan turns "Chronicles: Volume One" into a poignant reflection on life, and the people and places that helped shape the man and the art.

Product Details

Series: Chronicles (Book 1)

Paperback: 320 pages

Publisher: Simon & Schuster; Reprint edition (September 13, 2005)

Language: English

ISBN-10: 0743244583

ISBN-13: 978-0743244589

Product Dimensions: 5.5 x 1 x 8.4 inches

Shipping Weight: 10.4 ounces

用戶評價

這本《鮑勃·迪倫傳》給我帶來的,絕不僅僅是閱讀一本傳記的體驗,更像是一次靈魂的深度對話。我一直對鮑勃·迪倫這位音樂巨匠充滿好奇,他的歌聲、他的歌詞,像是一股股洪流,衝刷著時代的海岸綫,也觸動著我內心深處的情感。翻開這本書,我並沒有立刻找到預期的“標準傳記”中的時間綫梳理和事件羅列,反而更像是走進瞭一個充滿迴憶的房間,任憑迪倫的聲音在耳邊低語。他以一種近乎詩意的語言,描繪著他年輕時的那些片段,那些在紐約格林威治村的喧囂,那些在路上的奔波,那些在音樂中尋找自我的掙紮。我尤其喜歡他對於創作過程的描述,那種靈感的閃現,那種詞句的打磨,仿佛能看到一個靈魂在文字和鏇律的熔爐中淬煉。這本書讓我看到瞭一個更為立體、更為真實的迪倫,他不再僅僅是舞颱上那個神秘的歌者,而是一個有著喜怒哀樂、有迷茫有堅守的凡人。他的迴憶,就像是在訴說一段段關於自由、關於反叛、關於對生活本真的追求的故事,每一句話都飽含著力量,又帶著一絲淡淡的憂傷。我反復咀嚼著那些文字,仿佛能感受到他當年在那個年代的呼吸,那種特有的叛逆精神和對藝術的執著,至今仍然激勵著我。

評分對於我這樣的普通讀者來說,能夠通過這本書與鮑勃·迪倫進行一次“心靈對話”,無疑是一次難得的體驗。他並沒有像許多自傳那樣,試圖為自己的過去“正名”或“辯護”,而是以一種近乎禪意的姿態,分享著那些對他而言構成他人生底色的片段。我感受到瞭他對“名聲”的淡然,對“體製”的疏離,以及對“內心自由”的極緻追求。他筆下的世界,充滿瞭奇思妙想,充滿瞭對現實的解構,也充滿瞭對未來的憧憬。我被他對於“真理”的探索所打動,那種不懈的追問,那種對虛假的警惕,讓我看到瞭一個思想者的深刻。他迴憶的那些日子,雖然可能充滿瞭艱辛和迷茫,但在他的筆下,卻都閃耀著一種獨特的光芒。他並不是在“迴憶”,而是在“重塑”那些過往,用現在的視角去審視,去理解,去升華。這本書,更像是一份關於“如何成為自己”的哲學指南,雖然語言樸實,但蘊含的力量卻足以撼動人心。我從中看到瞭一個不隨波逐流的靈魂,一個永遠在路上,永遠在探索的旅者。

評分初拿到這本書時,我抱著一種“一探究竟”的心態,想看看這位傳奇人物是如何解讀自己的過往。然而,讀進去之後,我發現它並非是那種傳統意義上的“填補空白”的自傳,而更像是一份精心挑選的“記憶碎片集”。迪倫的筆觸,時而跳躍,時而沉靜,他似乎並不在意嚴格按照時間順序來敘述,而是讓那些對他而言真正重要的畫麵,在腦海中迴放。我被帶入瞭他早年在美國中西部荒涼的景象中,感受著那些廣袤的土地和簡單卻深刻的生活。隨後,鏡頭又切換到他初到紐約,在那個充滿機遇和挑戰的城市裏,與音樂、與藝術、與形形色色的人們發生的點滴。他對於音樂的解讀,對於那些經典歌麯的創作背景的描繪,讓我對他的音樂有瞭更深層次的理解。這不僅僅是關於一首歌的誕生,更是關於一個時代的精神,一個年輕人在時代浪潮中的浮沉。他的迴憶,沒有刻意的煽情,也沒有過分的自美,隻是平鋪直敘,卻字字珠璣,像是一位老朋友在分享他人生中最寶貴的那些時刻。我特彆喜歡他對於“旅行”的描寫,那種在路上的狀態,那種對未知世界的探索,深深地 resonates with me。

評分這本書帶給我的衝擊,在於它完全顛覆瞭我對“自傳”的認知。我原以為會看到一個詳盡的人生大事記,但結果是,它更像是一場心靈的漫遊,一次深邃的自我審視。迪倫的文字,有著一種獨特的韻律感,仿佛他是在用歌詞來寫散文,每一個詞語都經過瞭精心的考量,每一個句子都帶著他的標誌性風格。我沉浸在他對那些音樂人、那些文學傢、那些他生命中重要人物的迴憶中,看到瞭他對藝術的敬畏,也看到瞭他對真理的追尋。他談論音樂,不僅僅是談論鏇律和節奏,更是談論音樂背後的靈魂,談論它如何連接人與人,談論它如何改變世界。他對那個時代的觀察,也極其敏銳,那種對社會不公的批判,對虛僞的厭惡,都透過文字展露無遺。我仿佛置身於他的那個年代,感受著那種躁動不安,感受著那種對變革的渴望。他並沒有試圖去“解釋”自己,而是讓你去“感受”他,去理解他選擇的道路,去體會他內心深處的波瀾。這本書不是用來“讀懂”的,而是用來“體會”的。

評分當我拿起這本書時,心中充滿瞭期待,想要一窺這位用音樂改變瞭無數人命運的靈魂。而這本書,的確沒有讓我失望,卻又以一種齣乎意料的方式展現瞭他的內在世界。它不像是一份冷靜的記錄,而更像是一場熱情洋溢的獨白,充滿瞭生命力的碰撞和思想的火花。迪倫用他標誌性的、略帶疏離卻又異常真誠的語言,將我們帶入瞭他那個充滿傳奇色彩的青年時代。他並不急於講述某個成就,而是專注於那些構成他生命肌理的細微之處:一次偶然的邂逅,一段深刻的感悟,一種對世界純粹的好奇。他對於“民謠”的熱愛,對於“藍調”的迷戀,對於“搖滾”的探索,都化作瞭文字的音符,在讀者心中跳躍。我尤其被他描述的那些“現場”體驗所吸引,那種能量的匯聚,那種與觀眾的共鳴,仿佛都能穿透紙頁,直抵人心。他對自己音樂的剖析,也並非是技術性的解讀,而是更多地從情感和哲學的層麵來闡述,讓我看到瞭音樂在他生命中的真正意義。這本書,讓我看到瞭一個在音樂的海洋中勇敢探索的靈魂,他的孤獨,他的熱情,他的不屈,都如此鮮活。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![海倫.凱勒自傳:假如給我三天光明 [美] 海倫.凱勒(Keller),李漢昭 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/27946356415/5aef0258Nf87a8557.jpg)