具体描述

基本信息

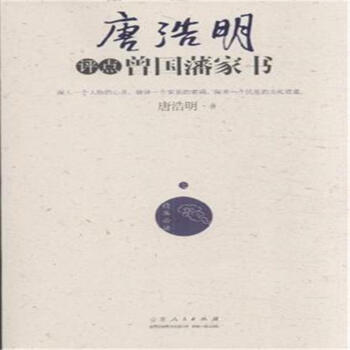

| 商品名称: 唐浩明评点曾国藩家书-(上下) | 出版社: 山东人民出版社 | 出版时间:2014-01-01 |

| 作者:唐浩明 | 译者: | 开本: 16开 |

| 定价: 80.00 | 页数:0 | 印次: 1 |

| ISBN号:9787209072236 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

编辑推荐

《唐浩明文集:唐浩明评点曾国家书(套装上下册)》笔者从曾氏传世的1400百多篇家书中选取360余篇,在每篇家书之后附上笔者的评点:从曾氏的家世学养、人脉关系及时代背景入手,阐发信里信外诸多令人感兴趣的话题,试图与读者一道,深入一个人物的心灵世界,破译一个家族崛起的密码,并借此来触摸中华民族文化的深层积淀。笔者在选评的过程中,深切认识到曾氏家书之所以成为近世经典的原因。原来,这些文字,并非寻常的家人通信。

内容提要

曾国藩被公认为中国近代*后一个集传统文化于一身的典型人物,人们对他的关注和兴趣,正好给我们以启示:处在变革时期而浮躁不安的中国人,依然渴求来自本族文化的滋润,尤其企盼从这种文化所培育出的成功人士身上获取某些启迪。这启迪,因同源同种同血脉的缘故,而显得更亲切,更实用,也更有效。

曾国藩无论从哪个角度来看,都有值得借鉴之处。比如说,作为一个个体生命,他以病弱之躯在短短的六十年里,做了如许多的事情,留下如许多的思考,他的超常精力从何而来?作为一个头领,他白手起家创建一支体制外的团队,在千难万险中将这支团队带到成功的彼岸,此中的本事究竟有哪些?作为一个父兄,一生给子弟写信数以千计,即便在军情险恶、随时都有生命危险之际,仍对子弟不忘殷殷关注、谆谆教诲。他的这种非同寻常的爱心源于何处?作为一个国家的高级官员,在举世昏昏不明津渡的时候,他能提出向西方学习徐图自强的构想,并在权力所及的范围内加以实施。他的这种识见从何产生?所有这些,都是值得今人仔细琢磨的课题。

看透曾氏,*主要的方法是读他的文字,但曾氏传世文字千余万,通读亦不易,只能读其精华;其精华部分首在家书。

作者简介

湖南省作协主席、湖南省版协副主席、中国作协名誉全国委员、岳麓书社首席编审。长期从事近。

代历史文献的整理出版与历史川、说的创作。所编辑的《曾国藩全集》被美国媒体评为“其重要性完全可以和中国发射一枚新的导弹或卫星相比。

拟”.所著的长篇历史小说《曾国藩》《杨度》《张之洞》多次获***文学大奖。

所著读史随笔集“评点曾国藩”系列广受,海内外文化界关注。

目录

翰苑生涯

跻身六曹

湘军初期

守制家乡

再次出山

规复安庆

决战江陵

捻战失利

总督南北

精彩书摘

曾氏于道光十八年第三次会试中式,殿试三甲第四十二名,赐同进士出身;朝考一等第三名,后由道光帝拔置为第二名,改翰林院庶吉土。庶吉士通过三年教习后还有一次考试,谓之散馆。散馆合格者留在翰林院,不合格者或改任县令,或分发各部。教习期间可留在北京,也可不留。曾氏未留北京,请假回湖南。这次来北京,系参加散馆考试。两个月后他通过了考试,被授职翰林院检讨,从七品衔,成为京师一名小官员。在京师,曾氏微不足道,但在曾家,他可是一个了不得的大人物。因为曾氏家族五六百年来从未有人与功名打过交道,这次一下子便出了个翰林,真可谓大大地破了天荒。

这封信是曾氏刚抵北京时写给父母的平安家信。他的父亲名叫曾麟书,号竹亭。曾麟书也是个读书人,但考运不好,一连考了十七次,考到四十三岁那年才录取个秀才。曾麟书一生以教蒙童为业,直到晚年才因儿子的地位而升为乡绅。曾麟书虽从未做过官,但因为是曾家**个秀才,也算是有脸面的人。不过,这位孜孜不倦于考试的蒙师可能真的平庸。曾氏为其父母写墓表时,对于父亲的一生,几乎乏善可陈,而其祖父,居然可以在稠人广坐之中,大声呵斥已为人父的这个长子。孝顺固然是孝顺,但性格懦弱、办事才干欠缺大概也是实在的。晚年,他曾自撰一副传颂甚广的联语:“有子孙有田园,家风半读半耕,但以箕裘承祖泽;无官守无言责,世事不闻不问,且将艰巨付儿曹。”对联写得很洒脱,然在洒脱的背后,也透露出撰联者那种乏才又不遇的无奈和自嘲。

曾氏的母亲江氏比丈夫大五岁。她的性格与丈夫正好相反:刚烈、好强,且勤快能干。曾麟书夫妇共育有五子四女,曾氏为他们的长子。

信中所提到的儿子,即曾氏次子纪泽。曾氏结婚四年后于道光十七年十月生长子祯第,此子一岁多后与其小姑同时因染痘症而天殇。道光十九年十一月初二,纪泽降生。就在这一天,曾氏在隆重的祭祖鞭炮声中离家北上,次年正月二十八日抵京。从湖南湘乡到北京,途中走了八十多天,由此可见当年进京赶考之艰难。

曾氏在北京,*挂念的是诸弟的学业。长兄点了翰林,诸弟脸上自然有光,巴望自己早日中式之心也便更加急迫,对大哥的指点也便抱有更高的期盼。做兄长的自然于此责无旁贷,故一到京城,便急着要诸弟把近日所作诗赋寄来,好切实指导。

信的末尾,曾氏希望家里今后给他写信“以烦琐为贵”。这几个字充分体现了一个远方游子对家人的关心思念之情,即便后来妻儿迁到京师,曾氏仍希望时常看到来自家乡的絮絮叨叨、巨细皆备的书信。此中除开曾氏个人的亲情之外,也透露了另一层消息,即中国人浓厚的“根”的观念。不管到了哪里,即便是在京师贵为朝廷大员,或是在外乡成了千万富翁,他也会将所在地视为寓所,当作客居,他的家始终是那个遥远的世代祖居的地方,告老还乡、叶落归根总是游子*后的取向,这就是“根”的意念。“根”是中华民族的凝聚力,是联系的纽带,但“根”也大大地局限了中国人的视野、胸襟和开拓精神。

……

用户评价

这套书简直是打开了我对曾国藩这个历史人物全新的认知大门。我本来以为他就是教科书上那个苦哈哈、靠着一股子“笨功夫”才爬上来的湘军统帅,可读完这本评点版的家书后,我才发现,那份“笨”的背后,是何等精妙的自我修养和对人性的深刻洞察。唐浩明先生的评点真是点睛之笔,他没有生硬地把古人的话翻译成现代的白话,而是像一个资深的引路人,在你快要迷失在文言的迷雾中时,适时地为你点亮一盏灯。尤其是他解析曾国藩如何处理与部下的关系那几段,简直是职场管理的活教材。曾国藩的“结硬寨,打呆仗”,表面看是军事策略,细品之下,却是对“心力”和“耐性”的极致考验。书中对“修身”的反复强调,让我这个在快节奏生活中焦虑不堪的现代人,找到了一种久违的踏实感。它不是那种空洞的鸡汤,而是具体的、可操作的日常修行法门,比如如何克制自己的“惰性”和“骄矜之气”。读着读着,我甚至觉得,曾国藩的“家书”,更像是他写给自己、也是写给所有后世“求进步者”的一本“心法秘籍”。

评分这套书的装帧和排版也值得称赞,上下两册的厚度,沉甸甸的质感,让人油然而生一种阅读的仪式感。它不同于市面上那些轻飘飘的“快餐读物”,它需要你坐下来,静下心,甚至需要边读边思考,有时甚至要回翻前文去印证某个观点。评点者的视角,巧妙地将曾国藩的家书从单纯的“家事信件”提升到了“管理哲学”的高度。当曾国藩教导儿子们如何写信、如何结交朋友、如何处理债务问题时,这些“小事”无不折射出一种极高的情商和远见。我发现,曾国藩的智慧在于,他将最朴素的道德原则,通过日复一日的坚持,内化成了应对复杂局面的强大武器。与其说这是家书,不如说是中国传统士大夫阶层在面对转型期的自我救赎与传承,唐浩明的解读,让这份历史的厚重感,以一种清晰可懂的方式传递给了我们。

评分阅读过程中,我时常会停下来,对照着曾国藩在信中描述的困境,反思自己的处境。那种强烈的共鸣感,源于唐浩明的翻译和解析,将历史的距离感极大地拉近了。特别是关于“用人”的几段,曾国藩那种“赏识其才,警惕其私”的复杂心态,精准地描摹了人际交往中的微妙平衡。他教导的不是如何去控制别人,而是如何清晰地认知自己与他人的界限,以及如何用一套近乎苛刻的“君子标准”来要求自己,从而赢得他人的尊重和信任。这种由内而外散发出的力量,远比靠权势压人要持久得多。读完后,我没有立刻变成一个“圣人”,但至少,我学会了用更审慎、更负责任的态度去对待我的日常工作和人际关系,那种潜移默化的影响,才是这套书真正的价值所在。

评分说实话,我最初对这套书有点望而却步,主要是担心里面的文言文晦涩难懂,生怕买回来就落了个“收藏观赏”的下场。但上手之后才发现,唐浩明的评点工作做得极为细致,他的语言风格是那种带着温和的批判和现代人情味的解读。他不是一味地推崇曾国藩的神化,而是敢于直面这位“完人”身上的矛盾和挣扎。比如曾国藩在处理家庭变故时表现出的那种深沉的悲凉和对“天道循环”的敬畏,在评点中被剖析得淋漓尽致。这让我体会到,历史人物之所以伟大,恰恰在于他们的“人味儿”。他们也会有七情六欲,也会在巨大的压力下感到疲惫和软弱,但他们更可贵的是,总能在关键时刻,用那套自己锤炼出来的伦理标准和自我约束力,将自己从泥沼中拔出来。这种真实感,比任何粉饰太平的传记都要震撼人心。

评分这套书给我最大的启发,在于它对“时间管理”和“精力分配”的独特理解。我们现在谈论“效率”,总想着如何用工具、用方法论把每分每秒塞满,但曾国藩在信中反复提到的,是如何“守住”自己的精力,如何拒绝那些无效的社交和虚耗心神的应酬。唐浩明的批注里,常常会引申出现代人常犯的“瞎忙症”。曾国藩的“日课”看似刻板,实则是在为自己构建一个坚固的精神内核,防止外界的喧嚣轻易将他拉扯偏离航向。我尤其欣赏书中对“读书”的论述,它不是为了考证或炫耀,而是为了“养心”。这种以读书为基石,反哺于修身、治家、治国平天下的逻辑链条,在这个信息爆炸的时代,显得格外珍贵。它提醒我们,真正的进步,是自内而外的缓慢积累,而不是外界可见的突飞猛进。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有