具体描述

详情信息:

Product Details 基本信息

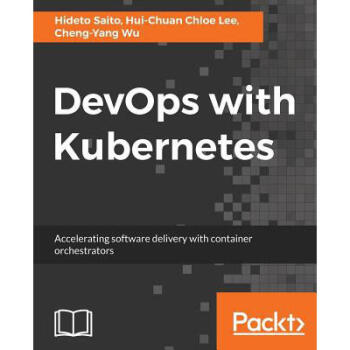

ISBN-13 书号:9781942788003

出版社:

Publication Date 出版日期:20161006

Shipping Weight 商品重量:0.01kg

Shipping Weight Language 语种:english

用户评价

这本书的封面设计得非常有现代感,简洁的配色和清晰的字体给人一种专业、严谨的印象。虽然我还没有完全读完,但光是翻阅目录和前言,就已经能感受到作者团队在梳理DevOps理念时的那种条理性和深度。特别是关于“价值流”和“持续反馈”的章节介绍,非常吸引人。我个人一直对如何将敏捷实践更有效地融入到更大型的、跨职能的工程环境中感到困惑,这本书似乎提供了一个非常实用的框架来解决这些组织层面的痛点。它不像市面上很多书籍那样停留在理论层面,而是深入到了具体的流程、工具和文化变革所需的步骤。那种“知行合一”的写作风格,让人感觉这不是一本高高在上的教科书,而更像是一位经验丰富的同行在分享他踩过的坑和摸索出的最佳实践。我对书中关于如何量化DevOps成熟度的那部分内容非常期待,因为这通常是企业在推行变革时最难落地的一环,希望能从中找到可操作的指标体系。

评分这本书的排版和章节结构设计得极为用心,阅读体验流畅自然,让人有一种爱不释手的感觉。不同于某些技术书籍的晦涩难懂,它的语言风格非常具有引导性,仿佛作者正在你的旁边,手把手地指导你如何解构现有的组织壁垒。我尤其欣赏它对“心理模型”转变的强调,这才是阻碍DevOps落地的最大障碍。很多管理者以为买了新工具就能解决问题,这本书则毫不留情地指出了技术只是表象,核心在于思维范式的转变。书中关于如何构建高效跨职能团队的建议,我已开始在我的日常管理中进行小范围试点,反馈效果立竿见影,团队之间的沟通摩擦显著减少。这已经超越了一本技术手册的范畴,更像是一本关于组织效能优化的管理哲学著作。

评分坦白说,最初我对这本书的期待值是中等的,毕竟市面上关于DevOps的书籍已经非常多了,我担心它又会是另一个对“三步走”或“看板”的重复阐述。但深入阅读后,我发现其深度和广度远超我的预期。它不仅关注了开发和运维之间的协作,更将安全(SecOps)和治理(Governance)的概念巧妙地融入了整个价值流中,展现了一个更全面、更现代的工程交付视角。这种全局观非常重要,因为它打破了传统信息孤岛的壁垒。我尤其欣赏作者对于“渐进式交付”的论述,它强调了如何在不中断现有业务运营的前提下,逐步引入新的流程和技术,这对于那些背负着庞大遗留系统的大型企业来说,简直是救命稻草。这种务实的、能够处理现实世界复杂性的分析,使得这本书的含金量大大提升,绝非泛泛之谈可比。

评分最近我一直在寻找一本能够真正帮助我从“知道DevOps是什么”过渡到“如何做好DevOps”的书籍,读了这本之后,感觉我的搜索终于有了结果。它的叙事方式非常平易近人,没有过多的行业术语堆砌,即使是对DevOps概念稍有接触的初级工程师也能快速跟上节奏。最让我印象深刻的是它对“小步快跑、快速失败、从错误中学习”这种文化深度的剖析。很多团队在谈论DevOps时,往往只关注了CI/CD流水线的自动化搭建,却忽略了背后的心理安全感和实验精神的培养。这本书用生动的案例说明了,工具是骨架,文化才是血肉。我特别喜欢它在讲解自动化基础设施时,那种循序渐进的引导,它不是直接甩给你一堆复杂的YAML配置文件,而是让你理解每一步自动化背后的业务价值,这种由“为什么”到“怎么做”的逻辑递进,非常扎实,有助于我们团队在进行技术选型时,能做出更明智的决策,避免盲目追随潮流。

评分作为一名在基础设施领域摸爬滚打多年的老兵,我通常对“最新最佳实践”这类书籍持谨慎态度,因为真正的生产环境充满了意外和妥协。然而,这本书最吸引我的地方恰恰在于它的现实主义。它没有鼓吹某种特定技术栈的优越性,而是聚焦于那些跨越技术鸿沟的普适性原则——例如消除批处理、提高系统可见性、以及建立快速失败的容错机制。书中关于如何设计“小而自治”的团队架构,以及如何将反馈回路嵌入到服务设计中的案例分析,简直是教科书级别的精准。它教会我的不是具体的“怎么做”,而是更深层次的“为什么这样做是有效的”,这种底层逻辑的构建,才是工程师真正需要掌握的内功心法。读完后,我感觉自己对整个软件交付生命周期的理解都得到了升华,不再是只见树木不见森林的局部优化者了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]王家卫电影艺术摄影集 英文原版 WKW: The Cinema of Wong pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28446654859/5b220af8Nfa5e3348.jpg)

![[现货]英文原版 A Higher Loyalty 更高的忠诚:真相、谎言与领导力 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28480681824/5b052de3Nd853aecc.jpg)