具体描述

●世界秩序

●2014年是世界秩序转折之年

●进入21世纪的“秩序”争论

●在共同的屋顶下―――中国的全球秩序观

●失序与秩序再构建

●全球格局与中国角色

●守住21世纪的和平

●百年后的回顾―――反思两次世界大战

●在世界变局中构建中国责任

●国际秩序与中国作为

●大国需要培育信任

●在充满不确定性形势下看经济全球化

●全球的变革与中国的角色

●携手构建人类命运共同体

●中美关系

●中美要培养在国际事务中合作的意识和能力

●探索中美之间的相处之道

●中国人与美国人之间的理解与误解

●中美之间,重塑共识?

●部分目录

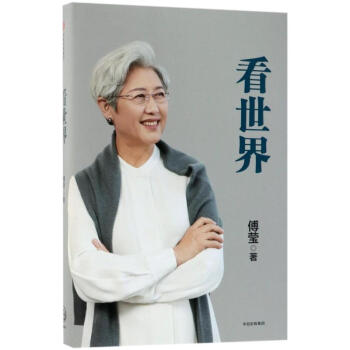

内容简介

出版傅莹此文集的初衷在于增进中国与世界的了解。这是作者公开出版的第二部文集,《看世界(精)》内容主要是关于如何看世界,旨在回应当时靠前上所关心的一些问题。文集分成世界秩序、优选格局与中国角色、中美关系、中俄关系、东亚问题、南海局势等九个篇章,其中部分内容系在靠前抢先发售公开发表。在靠前形势发生复杂深刻变化之际,希望此书能帮助读者更好地了解和把握中国对外政策与靠前关系的态势和趋势。 傅莹 著作 傅莹,北京外国语学院英语系毕业,英国肯特大学靠前关系硕士研究生。曾任中国外交部亚洲司司长,驻菲律宾、澳大利亚、英国大使,外交部副部长。系十二届人大一至五次会议新闻发言人,现任十三届人大常委会委员。也是中国靠前经济交流中心特邀副理事长、中国社会科学院优选战略智库首席专家。 2014年是世界秩序转折之年2014年是靠前次世界大战爆发一百周年,靠前上高度关注战争与和平的问题。从年初到年中,西方靠前研究学界中出现了一种观点,担心亚洲出现紧张甚至冲突,认为中国有点像“一战”之前的德国,经济高速发展,民族情绪高涨,军备快速增长,对中国是否会走上地区扩张道路有许多议论。在5月新加坡香格里拉安全论坛上,这种观点十分盛行。

但是2014年发生的事情与西方学者们的设想接近不同。10月份我和一些中国学者一起访问美国,走访了7家智库。当时美国学者关注的是四大热点和难点问题,排靠前位的是埃博拉疫情,美国社会几乎出现恐慌,担心国家对输人性传染病没有足够的手段应对。排第二位的是“伊斯兰国”组织(ISIS)――一个组织优良、目标等 自序 讲过,中国需要更多地了解世界,世界也需要更多地了解中国。 我希望这部文集能为增进中国与世界的相互了解尽绵薄之力。这是我的第二部文集,大部分是2015年到2017年在国外的演讲,以及在外国报刊杂志和网络媒体上发表的文章,有几篇是更早的,其中不少在国内发表过。感谢中信出版社把这些文稿收集到一起,建议我分别用中文和英文出版。本书共收录了40篇文稿,分为九个篇章,包括秩序、格局、中美关系、中俄关系以及亚洲问题等。 人在往前走时不太会想到丈量脚下,隔了一段时间回头看才发现,原来已经翻过了那么多座山,趟过了那么多条河。重新审读这些文章时,意识到这些年还是做了不少思考的,观点也随着时间的推移而逐步深化。如今一并呈现在大家面前,多少有些惶恐。因是在不同场合谈及,且等

用户评价

我必须承认,这本书的某些章节让我感到非常不适,甚至有些愤怒。作者在描述一些文化冲突和习俗差异时,态度显得过于轻率和武断,缺乏应有的尊重和深入的探究。他似乎习惯于用一个“局外人”的视角,对当地的生活方式进行快速的标签化和定性,这在如今这个强调多元理解的时代,显得非常落伍。我读到其中对某个宗教仪式的描述时,明显感觉到一种居高临下的审视,这让我非常不快,甚至想直接把书扔到一边。然而,正是这种冒犯性,迫使我停下来,反思自己的阅读立场。这本书像一面镜子,照出了我们作为旅行者,内心深处可能存在的傲慢与偏见。它没有提供“正确答案”,也没有教你如何做一个“完美的、政治正确的游客”。它只是赤裸裸地呈现了一个观点——一个带着明显瑕疵的、有血有肉的观点。这种阅读体验虽然不舒服,但它带来的思想上的震动是巨大的。它强迫我跳出自己固有的道德框架去审视那些陌生的现象,与其说是在看作者看世界,不如说是在审视自己如何看待“不同”。

评分这本《看世界》的书,简直就是为我这种常年困在格子间里,梦想着有一天能逃离钢筋水泥的都市人量身定做的心灵鸡汤。我得说,作者的文笔带着一股子生涩却又直抵人心的力量,他似乎并不在乎华丽的辞藻堆砌,而是用最朴素的语言,描摹出那些在旅途中不期而遇的瞬间。比如,书中对撒哈拉日落时分那片橙红色的描绘,不是那种教科书式的“壮美”,而是带着沙尘的颗粒感,那种似乎能透过纸张闻到干燥空气的味道。我记得有一段写到在南美某个小镇上,看到一位老奶奶坐在门口,慢悠悠地晒着太阳,手里织着毛线,背景是高耸入云的雪山。那一刻,我完全沉浸进去了,仿佛时间都凝固了,所有的焦虑和催促都消失不见。这本书的厉害之处在于,它没有给我们提供一个完美的、被修饰过的旅行指南,而是记录了真实的情感波动:迷路时的焦躁,吃到地道美食时的惊喜,以及面对文化差异时的困惑与接纳。它更像是一本私密的日记,让我们得以窥见一个灵魂是如何在广阔的天地间,重新校准自己的坐标的。读完之后,我感觉自己好像也跟着作者的脚步,完成了一次精神上的迁徙,对那些遥远的地名不再感到陌生和遥不可及,而是有了一种亲切的向往。

评分这本书的装帧设计和排版简直是个灾难,如果不是冲着这个书名和封面那张略显褪色的老照片去的,我绝对不会买。印刷质量也称不上精良,有些插图的颜色印得发暗,细节丢失严重,简直是对“看世界”这个主题的一种亵渎。然而,当我真正沉浸到文字中时,才明白作者或许刻意为之,或者说,这种粗糙感反而成了这本书的“反讽”:世界的美丽,从来就不是由完美的印刷品来定义的。那些模糊的图片,反而需要读者调动自己的想象力去“填补”色彩和光影。作者的叙事风格有一种近乎固执的个人化倾向,他似乎完全不关心目标读者的接受度,只管记录自己眼睛看到和内心感受到的东西。比如,他对某个古老遗址的描述,其他人可能会聚焦于其历史价值或建筑奇迹,他却花费了大篇幅去描述攀爬过程中鞋底粘上的泥巴的质地和颜色。这种极度的个人化,让这本书读起来不像一本游记,更像是一场私人艺术展。它挑战了我们对“好作品”的期待,告诉我们,真正的体验本身,就是最好的艺术品,不需要过度包装。

评分读完《看世界》,我感觉自己经历了一场马拉松式的思维训练,但终点却是一个巨大的问号。这本书最令人困惑,也最引人入胜的地方在于,它对“结论”的极度抗拒。如果你期待读完后能得到一份详尽的“世界观”清单,或者能学到几句实用的当地俚语,那你注定会失望。作者似乎对一切既定的意义都抱有一种怀疑的态度。他会花大量笔墨去描述一次徒步的艰辛,却在到达顶峰时,只用一句话轻轻带过,那种反高潮的处理方式,简直让人抓狂。它更像是一种“过程崇拜”,关注点完全放在了“正在发生”的体验本身,而不是体验带来的“结果”或“感悟”。比如,书中有一章专门写了等待签证时度过的漫长一周,那周里他做了些什么,想了些什么,如何与时间‘搏斗’,这比他描述的任何一个著名景点都要详细和生动。这种独特的视角,让我开始重新审视自己对“效率”和“目标达成”的执念。这本书没有给你答案,它只是在你心头种下了一颗种子:也许,世界的美丽,恰恰就藏在那些毫无目的、漫无边际的等待和行走之中。

评分老实讲,刚翻开这本《看世界》的时候,我差点就把它合上了。我的阅读习惯偏爱那种逻辑严密、论据充分的非虚构作品,而这本书的叙事结构松散得像一团没有打理的线团,东拉一下西扯一下,完全没有一个清晰的主线。它更像是一系列零散的快照的集合,有时是关于交通工具的抱怨,有时是对当地早餐的痴迷,偶尔还会插入一段关于哲学思考的呓语。但是,当我强迫自己耐下性子去品味那些“跑题”的部分时,却发现了一种别样的趣味。作者的思维跳跃性极大,这种跳跃反而模仿了旅行本身的无序性——你永远不知道下一秒会遇到什么。譬如,他能从一次糟糕的航班延误,瞬间转接到对人类时间观念的讨论,那种强烈的对比和反差,极富冲击力。这本书的价值,不在于它教你如何“看”世界,而在于它展示了“一个人是如何体验世界”的。它没有宏大的叙事,没有高深的见解,但它捕捉到了旅行中最细微、最容易被遗忘的“微观感受”,那种只有亲历者才能理解的,比如海关工作人员的一个无礼的眼神,或者雨后泥土散发出的独特气味。这种真实到近乎粗粝的记录,反而让我觉得无比踏实,像是卸下了所有社交面具后,和一个朋友在深夜里吐露心声。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有