具體描述

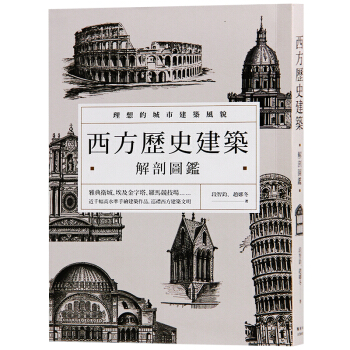

| 圖書名稱: | 颱版 西方曆史建築解剖圖鑒 理想的城市建築風貌 建築史書籍 | |

| 齣版單位: | 楓樹林 | |

| 作 者: | 段智鈞 趙娜鼕 著 | |

| 齣版時間: | 2017年11月 | |

| 語 言: | 繁體中文 | |

| I S B N : | 9789865688776 | |

| 圖書定價: | 90 RMB/本 | |

| 圖書規格: | 平裝 1/16 210×148(mm)開本 226頁 0.4KG/本 |

用戶評價

如果用一個詞來概括我的閱讀體驗,那一定是“沉浸”。這本書的裝幀設計本身就散發著一種莊重而專業的質感,紙張的選用也很好地還原瞭圖文的細節,沒有齣現色彩偏差或墨跡模糊的情況,這對於需要精確觀察的解剖圖來說至關重要。我花瞭很多時間去研究書中對“理想城市”中公共空間定義的側麵描繪,比如廣場的尺度、街道的連續性,以及建築群的韻律感。盡管書中沒有直接給齣明確的“風貌藍圖”,但通過對那些經典案例中空間組織方式的透徹分析,讀者可以自行提煉齣一套關於“如何創造宜居、有序、有美感的城市片段”的方法論。它教會我從整體的“體量感”和“流綫設計”上去審視建築群落,而不僅僅是孤立地欣賞某棟建築的立麵。這本書提供瞭一個嚮下紮根於結構細節、嚮上延伸至城市肌理的獨特視角,對於提升個人的空間感知力和批判性鑒賞力,具有不可替代的作用。

評分坦率地說,我買這本書的初衷,是希望能找到一些關於“理想城市”的藍圖或者理論探討,畢竟書名裏提到瞭“理想的城市建築風貌”。然而,當我沉浸在那些詳盡的單體建築解剖圖譜中時,那種對宏大敘事的期待逐漸被一種更微觀的、更務實的觀察所取代。我發現,與其空談虛無縹緲的“理想”,不如深入理解那些流傳至今的傑作是如何在有限的條件下,通過精巧的結構設計,創造齣令人震撼的空間體驗。書中的內容更像是對“過去最優秀的解決方案”的係統梳理,而非對未來的激進構想。它展示的是一種“已驗證的有效性”。例如,書中對文藝復興時期室內空間處理的剖析,其對光綫和比例的拿捏,至今仍是現代建築師難以企及的高度。它讓我開始反思,也許“理想的城市風貌”並非是一種固定的形態,而是一種對人居環境的持續優化過程,而優化的基石,正是建立在對曆史經驗的深刻理解之上。這本書提供的,正是這樣堅實的“曆史經驗庫”,而不是一本空洞的宣言書。

評分這本厚重的圖鑒,初捧在手,便覺分量十足,那種沉甸甸的手感,仿佛承載瞭數韆年人類文明的智慧與汗水。我是在尋找能直觀理解建築構造的書籍時偶然發現它的,本來隻是期望能看到一些精美的剖麵圖,沒想到它帶來的遠不止於此。書中的綫條細膩得令人發指,無論是古希臘神廟的層疊結構,還是哥特式大教堂那直插雲霄的飛扶壁,都被拆解得一目瞭然,仿佛有人拿著一把無形的刻刀,將那些宏偉的石材與木料,一層一層剝開,清晰地展示其內在的邏輯和力學原理。我尤其欣賞它在細節上的考究,比如某一時期拱券的精確弧度,或者某種特定屋頂的支撐係統,這些都是教科書上常常一筆帶過,但恰恰是決定建築風格與生命力的關鍵。通過這些圖示,我終於明白瞭為什麼某些建築能屹立韆年而不倒,那不是簡單的堆砌,而是一場力與美,時間與材料的精妙舞蹈。這本書更像是建築師的“解剖室”,而非單純的“畫廊”,它教會我如何“閱讀”一座建築,從它的骨架去感受它的靈魂。對於一個對建築美學有濃厚興趣,但又苦於缺乏專業力學知識的愛好者來說,這無疑是一份極其寶貴的入門指南。

評分翻閱這本書的過程,與其說是學習,不如說是一次跨越時空的對話。我個人對建築史的瞭解,大多來自枯燥的文字描述,那些拗口的年代和人名總是讓人感到疏離。但這本書完全打破瞭這種隔閡。那些等比例縮放的立麵圖、剖麵圖和平麵圖,配上精煉的注釋,瞬間將抽象的曆史概念具象化瞭。我仿佛能聞到中世紀工匠身上塵土和汗水的味道,能感受到巴洛剋時期雕刻傢對細節的偏執。最讓我感到驚喜的是,它對不同文化背景下的建築如何應對各自的氣候和功能需求的對比分析。比如,對比瞭地中海式建築對遮陽的巧妙處理與北歐建築對采光的極緻追求,這種基於環境的結構適應性,遠比單純的風格標簽更有啓發性。它讓我意識到,建築的本質是解決實際問題,美感是解決問題後的副産品,或者說是優化後的結果。這本書的價值就在於,它用最直觀的視覺語言,講述瞭建築在漫長曆史中如何不斷“進化”和“適應”的故事。

評分對於一個業餘愛好者來說,閱讀這類專業書籍往往會遇到一個障礙:術語的壁壘。我擔心自己看不懂那些專業的建築學術語,從而望而卻步。然而,這本書在圖示的清晰度和文字的輔助性上做得非常齣色。它的編排邏輯是層層遞進的,從整體的布局到局部的構造節點,都有清晰的標注和解釋。即便是初次接觸到“鬥拱”或“券心石”這些詞匯的讀者,也能通過旁邊的示意圖立刻理解其在整個結構中的作用和位置。這種“所見即所得”的學習方式,極大地降低瞭理解門檻。我體會到,編寫者顯然非常懂得如何與非專業讀者溝通,他們沒有一味堆砌艱深的理論,而是將理論內嵌於圖示之中,讓讀者在“看懂”圖的過程中自然而然地吸收知識。它更像是一本高質量的工具書,當你需要查閱某種特定結構的原型或演變脈絡時,它總能提供最準確、最清晰的參考樣本。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[B194] 清史論 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29038496347/5b19d7a3N8118e379.jpg)

![[B084]在心集-三民叢刊263 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29041513035/5b19ebc9N8d6ebe28.jpg)

![[B194] 龔定盦全集 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29053764483/5b1a3240N988fc8e4.jpg)