具体描述

用户评价

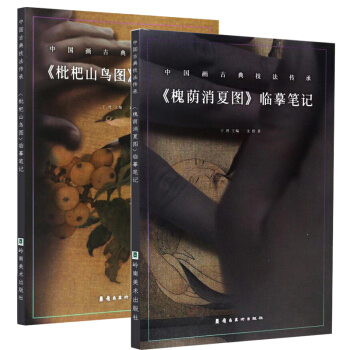

当我翻开《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记的瞬间,我仿佛被一股古老而静谧的艺术气息所包裹。这本书,并非简单地罗列绘画步骤,而是更像一位循循善诱的老师,带领我走进中国古典工笔画的深邃世界。作者以这两幅传世名作为蓝本,将复杂的技法化繁为简,以一种极其生动和富有感染力的方式呈现出来。我尤其喜欢书中对《槐荫消夏图》的解读。作者不仅细致地讲解了如何勾勒槐荫树的繁茂枝叶,如何通过墨色的浓淡晕染来表现树干的肌理感,更重要的是,他深入探讨了如何通过画面中的留白来营造夏日的清凉意境。例如,在描绘树荫下的几位仕女时,作者详细阐述了如何用寥寥几笔勾勒出她们的衣纹,如何通过淡雅的色彩渲染出她们娴静的神态,以及如何将她们融入到整体的画面氛围中,丝毫不显得突兀。这种对意境的营造,让我体会到了中国画“写意”的精髓。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重心放在了对生命力的捕捉上。他细致地描绘了山鸟的每一个动作,从展翅欲飞的姿态到栖息枝头的静谧,都力求形神兼备。作者在讲解如何描绘鸟儿的羽毛时,使用了大量的比喻和形象的描述,让我仿佛看到了羽毛的蓬松和光泽。特别是对鸟儿眼神的处理,作者强调了“点睛之笔”的重要性,如何通过细微的笔触和色彩,赋予鸟儿灵动的生命。这本书最大的亮点在于,它不仅仅是技法的讲解,更是对中国传统绘画理念的传承。作者在分享临摹经验的同时,也融入了自己对作品的理解和感悟,让我不仅学到了“怎么画”,更理解了“为何画”。读完此书,我感觉自己对中国古典工笔画的理解更加深刻,也更有信心去创作属于自己的作品。

评分这本《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记,对我来说,简直是一场及时雨。我一直沉迷于中国古典工笔画的魅力,尤其对那些描绘自然景物、蕴含文人情怀的作品情有独钟。但苦于没有系统的学习方法,常常感到无从下手。这本书的出现,彻底改变了我的状况。作者以这两幅传世名作为载体,将古代中国画工笔技法的精髓,以一种极其生动且富有条理的方式呈现出来。在《槐荫消夏图》的临摹章节,我被作者对树木描绘的细致入微所折服。他不仅仅讲解了如何用笔勾勒出树干的苍劲,如何通过墨色的渲染来表现树叶的层层叠叠,更深入地探讨了如何通过画面中的留白来营造夏日的清凉意境。在描绘人物时,作者也分享了如何用精准的线条勾勒出人物的动态与神情,如何运用淡雅的色彩来赋予人物以生命,让我仿佛看到了仕女们在树荫下悠闲的身影。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重点放在了对生命力的捕捉上。他详细讲解了如何用细腻的笔触描绘山鸟的羽毛,如何通过色彩的晕染来表现羽毛的光泽和蓬松感,以及如何用眼神来赋予鸟儿灵动的生命。特别是对枇杷果实的描绘,作者运用了极其细腻的色彩过渡,来表现果实的饱满和光泽,让我垂涎欲滴。这本书的独特之处在于,它不仅仅是简单的技法罗列,更是作者对中国传统绘画理念的深刻理解和感悟的体现。他在分享临摹经验的同时,也融入了自己对作品的独到见解,让我不仅学到了“如何画”,更理解了“为何画”。读完这本书,我感觉自己对中国古典工笔画的认识更加全面和深入,也更有信心去创作属于自己的作品。

评分当我收到《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记时,心中涌起一股难以言喻的激动。作为一名中国古典绘画的忠实拥趸,我一直梦想能有机会亲手临摹那些传世佳作,但苦于缺乏专业的指导。这本书,恰恰填补了这一空白。作者选取了《槐荫消夏图》和《枇杷山鸟图》这两幅极具代表性的作品,将古代中国画工笔技法的精髓,通过详实的临摹过程,一一展现在读者面前。我尤其赞赏作者在讲解《槐荫消夏图》时,对细节的把握。他不仅细致地描绘了如何勾勒出槐荫树那繁茂的枝叶,如何通过墨色的浓淡变化来塑造树干的质感,更深入地解析了如何利用留白来营造出夏日午后那种宁静而清凉的氛围。在描绘树下的人物时,作者更是强调了人物的神态和衣着的细节,他用流畅的线条勾勒出人物飘逸的衣袂,用淡雅的色彩渲染出人物的肌肤质感,让我仿佛能看到那些仕女们在树荫下安详的身影。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重心放在了对生命力的刻画上。他详细讲解了如何用极其细腻的笔触描绘山鸟的羽毛,如何通过色彩的晕染来表现羽毛的光泽与蓬松感,以及如何通过眼神的描绘来赋予鸟儿灵动的生命。特别是对枇杷果实的描绘,作者运用了极其精妙的色彩过渡,来表现果实的饱满与光泽,让我垂涎欲滴。这本书的价值,远不止于技法的传授,更在于它所蕴含的中国传统绘画的文化精神。作者在分享临摹经验的同时,也融入了自己对作品的深刻理解和感悟,让我不仅学会了“如何画”,更理解了“为何画”。读完这本书,我感觉自己对中国古典工笔画的认识更加全面和深入,也更有信心去创作属于自己的作品。

评分这本《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记,给我带来的惊喜远远超出了我的预期。我一直对中国古典工笔画有着深厚的兴趣,但总觉得高不可攀,难以入手。而这本书,就像一座桥梁,将我引向了那迷人的艺术殿堂。作者选择这两幅经典名作为讲解对象,无疑是非常明智的。这两幅画作不仅意境深远,更蕴含着丰富的绘画技法。我尤其惊叹于作者在讲解过程中所展现出的专业性和耐心。在《槐荫消夏图》的临摹部分,作者对树木的描绘,从整体的构图到局部的细节,都进行了详尽的解析。他不仅仅是告诉你“怎么画”,更是深入剖析了“为什么这么画”。例如,对于槐荫树的枝干,作者详细讲解了如何运用不同力度的笔触来表现其苍劲的质感,如何通过墨色的浓淡变化来塑造树干的立体感,以及如何利用皴法来赋予树皮以生命。让我印象深刻的是,作者还分享了自己对古画原作的观察心得,比如如何从细微之处捕捉画家当时的情感和意图,这种从“心”出发的解读,让我受益匪浅。在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重点放在了对细节的刻画和神韵的捕捉上。他详细讲解了如何用细腻的线条勾勒出山鸟的羽毛,如何通过色彩的晕染来表现羽毛的光泽和质感,以及如何用传神的眼神来赋予鸟儿灵动的生命。特别是对枇杷果实的描绘,作者分享了如何通过不同层次的黄褐色晕染,来表现果实的饱满和成熟,让我仿佛闻到了枇杷的香甜。本书的价值不仅仅在于技法的传授,更在于它所蕴含的文化精神。作者在讲解技法的过程中,也融入了对中国传统美学理念的理解和感悟,让我更加深刻地体会到中国画的独特魅力。读罢此书,我感觉自己仿佛获得了一本武林秘籍,对如何创作出具有中国古典韵味的工笔画,有了清晰的方向和坚定的信心。

评分这本《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记,初拿到手时,就被它那古朴典雅的书名所吸引。我一直对中国古典工笔画情有独钟,尤其是那些描绘自然景物、寄寓文人情怀的作品。古人笔下的槐荫树,仿佛能听到夏日午后的蝉鸣,感受到阵阵清风拂过;而枇杷山鸟,则灵动地展现了生机勃勃的生命力。这本临摹笔记,正是以这两幅经典名作为切入点,深入浅出地讲解了古代中国画的工笔技法。作者并非简单地罗列步骤,而是从画家的角度出发,结合自己的实践经验,将那些看似神秘的技巧一一剖析。翻开书页,首先映入眼帘的是精美的原作高清复刻,色彩饱满,细节毕现,仿佛能穿越时空,与古人一同品味创作的乐趣。接着,便是作者细致入微的临摹过程记录。他不仅展示了如何起稿、勾勒,更重要的是,他详细阐述了用墨的浓淡干湿、用色的层次晕染,以及如何通过皴法来表现树木的质感和山石的体量。尤其是在描绘槐荫树时,作者对树叶的疏密、光影的明暗处理,以及树干的苍劲扭曲,都进行了深入的讲解,让我对如何表现一棵古树的生命力有了全新的认识。而描绘枇杷山鸟的部分,更是精彩绝伦。作者用生动的语言,讲解了如何捕捉鸟儿的神态,从羽毛的细腻描绘到眼神的炯炯有光,都力求达到形神兼备。他对不同毛发的处理手法,以及如何通过细微的笔触来展现鸟儿的动态,都给我留下了深刻的印象。这本书的独特之处在于,它不仅仅是一本技法教学,更是一本引人入胜的学习心得。作者分享了自己在临摹过程中遇到的困难和解决方法,以及他对作品的理解和感悟。这种真诚的分享,让我感觉自己并非独自一人在摸索,而是有位经验丰富的老师在指引。读罢此书,我仿佛已经掌握了打开中国古典工笔画大门的钥匙,迫不及待地想拿起画笔,去尝试创作属于自己的作品。

评分这本书,名唤《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记,当我拿到它的时候,心中便涌起一股莫名的期待。作为一个对中国古典绘画情有独钟的爱好者,我一直渴望能够深入地了解古人的笔墨之道,特别是工笔画那精妙绝伦的技法。而这本书,恰恰为我打开了一扇通往这扇艺术宝库的大门。作者以这两幅经典名作为载体,将复杂的工笔画技法,以一种极其生动且富有条理的方式呈现出来。我最受触动的是作者在讲解《槐荫消夏图》时,对树木描绘的细致入微。他不仅仅讲解了如何用笔勾勒出树干的沧桑感,如何通过墨色的渲染来表现树叶的繁茂,更重要的是,他深入阐释了如何通过画面中的留白来营造夏日午后的宁静与清凉。在描绘人物时,作者也分享了如何用精准的线条勾勒出人物的动态与神情,如何运用淡雅的色彩来赋予人物以生命,让我仿佛看到了仕女们在树荫下悠闲的身影。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重点放在了对生命力的刻画上。他详细讲解了如何用细腻的笔触描绘山鸟的羽毛,如何通过色彩的晕染来表现羽毛的光泽与蓬松感,以及如何用眼神来赋予鸟儿灵动的神韵。特别是对枇杷果实的描绘,作者运用了极其细腻的色彩过渡,来表现果实的饱满与光泽,让我垂涎欲滴。这本书的独特之处在于,它不仅仅是简单的技法罗列,更是作者对中国传统绘画理念的深刻理解和感悟的体现。他在分享临摹经验的同时,也融入了自己对作品的独到见解,让我不仅学到了“如何画”,更理解了“为何画”。读完这本书,我感觉自己对中国古典工笔画的认识更加全面和深入,也更有信心去创作属于自己的作品。

评分我对这本《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记的喜爱,源于我对中国传统绘画深厚情感的共鸣。这本书不仅仅是一本技法书,更像是一本穿越时空的对话录,让我有机会近距离接触中国古代绘画的灵魂。作者以这两幅极具代表性的古典名作为载体,将博大精深的工笔画技法,以一种极为细腻和人性化的方式呈现在读者面前。我尤其欣赏书中对“临摹”这一环节的强调和深入解析。临摹,并非简单的复制,而是一种对古人艺术精神的体悟和传承。书中详细记录了作者在临摹过程中,如何观察原作的笔触、墨韵和色彩,如何揣摩古画家的创作意图,以及如何将这些理解转化为自己笔下的线条和色彩。例如,在描绘《槐荫消夏图》中的槐荫树时,作者并没有局限于简单的勾勒,而是花费了大量的笔墨来阐述如何表现树皮的沧桑感,如何通过墨色的浓淡变化来塑造树干的立体感,以及如何运用不同的皴法来表现树叶的层次和质感。他细致地讲解了每一笔下去的用意,每一处留白的含义,让我仿佛置身于画家的工作室,亲眼见证一件艺术品诞生的全过程。同样,在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者对山鸟的描绘更是精益求精。他详细地分析了不同鸟类的身体结构,以及如何通过细腻的笔触来表现羽毛的蓬松感和光泽感。特别是对鸟儿眼神的描绘,作者更是强调了“传神”的重要性,他分享了如何通过细微的线条和色彩晕染,来赋予鸟儿灵动的生命力。这本书的价值在于,它不仅仅传授了“怎么画”,更重要的是引导读者思考“为什么要这样画”。作者在分享技法的同时,也穿插了许多关于中国传统审美观念的探讨,以及对这两幅作品背后文化意蕴的解读。这使得这本书在提升绘画技巧的同时,也丰富了读者的文化素养。读完这本书,我感觉自己对中国古典工笔画有了更深层次的理解,也更加坚定了学习和传承这份宝贵艺术的决心。

评分《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记,这本书名就透着一股浓浓的古韵,让我一拿到手就爱不释手。我一直对中国古典工笔画有着浓厚的兴趣,但总觉得技法深奥,难以掌握。这本书的出现,就像一盏明灯,照亮了我学习之路。作者选择的这两幅画作,都是中国画史上的经典之作,通过对它们的临摹,我可以学习到最地道的古代工笔技法。在讲解《槐荫消夏图》时,作者对树木的描绘尤为细致。他不仅仅讲解了如何勾勒树干的遒劲,如何渲染树叶的繁茂,更深入地探讨了如何通过墨色的浓淡干湿来表现树木的质感,以及如何利用留白来营造夏日的清凉意境。让我印象深刻的是,作者在描绘树下的仕女时,不仅仅注重人物的轮廓,更强调人物的神态和服饰的细节,如何用流畅的线条勾勒出人物飘逸的衣袂,如何通过淡雅的色彩来表现人物的肌肤质感,都让我受益匪浅。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重点放在了对生命力的捕捉上。他详细讲解了如何用细腻的笔触描绘山鸟的羽毛,如何通过色彩的晕染来表现羽毛的光泽和蓬松感,以及如何用眼神来赋予鸟儿灵动的生命。特别是对枇杷果实的描绘,作者运用了极其细腻的色彩过渡,来表现果实的饱满和光泽,让我仿佛闻到了枇杷的香甜。这本书最大的价值在于,它不仅仅是技法的传授,更是对中国传统绘画理念的传承。作者在分享临摹经验的同时,也融入了自己对作品的理解和感悟,让我不仅学到了“怎么画”,更理解了“为何画”。读完此书,我感觉自己对中国古典工笔画的认识更加全面和深入,也更有信心去创作属于自己的作品。

评分初见《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记,便被其厚重而雅致的书名所吸引。一直以来,我对中国古典工笔画有着莫名的情愫,总觉得古人的画作中蕴含着一种难以言说的韵味。这本书,正是将这种韵味,以一种极其亲切和易懂的方式呈现出来。作者选择了这两幅极具代表性的名作为范本,这无疑为我们提供了一个绝佳的学习平台。在《槐荫消夏图》的临摹章节,我被作者对细节的严谨态度所折服。他不仅仅讲解了如何勾勒树干的粗糙纹理,如何渲染槐荫的层层叠叠,更深入地探讨了如何通过墨色的干湿浓淡来表现夏日的炎热与树荫的凉爽。在描绘人物时,作者更是注重人物的神态和服饰的细节,如何用流畅的线条勾勒出人物飘逸的衣袂,如何通过淡雅的色彩来表现人物的肌肤质感,都让我受益匪浅。让我印象深刻的是,作者在讲解过程中,常常会分享自己对原作的独到见解,比如他对树叶疏密的处理,他对光影的运用,都让我看到了一个画家对作品深入的理解。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者将重点放在了对生命力的捕捉上。他详细讲解了如何用细腻的笔触描绘山鸟的羽毛,如何通过色彩的晕染来表现羽毛的光泽和蓬松感,以及如何用眼神来赋予鸟儿灵动的生命。我尤其喜欢作者对枇杷果实的描绘,他运用了极其细腻的色彩过渡,来表现果实的饱满和光泽,让我仿佛能感受到枇杷的香甜。本书最大的价值在于,它不仅仅是技法的传授,更是对中国传统绘画精神的传承。作者在分享临摹经验的同时,也融入了自己对作品的理解和感悟,让我不仅学到了“怎么画”,更理解了“为何画”。读完此书,我感觉自己对中国古典工笔画的认识更加全面和深入,也更有信心去创作属于自己的作品。

评分收到《槐荫消夏图》《枇杷山鸟图》临摹笔记的那一刻,我的心就已被它深深吸引。作为一名对中国传统艺术有着浓厚兴趣的爱好者,我一直渴望能够深入了解古人的绘画技法,特别是工笔画领域。这本书恰恰满足了我这一愿望,而且远超我的期待。它以极其详实和富有条理的方式,将古代中国画工笔技法的精髓,通过对两幅经典名作的临摹过程,生动地展现在我的眼前。我最欣赏的一点是,作者并没有将技法讲解得高高在上,而是以一种非常平易近人的方式,引导读者一步步走进中国画的世界。在《槐荫消夏图》的临摹章节,作者对树干的处理,从起稿到墨色的渲染,再到最后细节的刻画,都进行了极其细致的阐述。他讲解了如何通过笔触的变化来表现树皮的纹理,如何运用积墨、破墨等技法来增加画面的层次感和厚重感。特别是对槐荫下人物的描绘,作者也分享了如何用线勾勒出人物的衣纹,以及如何通过淡墨晕染来表现人物的肌肤质感,让我深深体会到古人作画的严谨与考究。而在《枇杷山鸟图》的临摹部分,作者更是将重心放在了对动态的捕捉和色彩的运用上。他对山鸟的姿态进行了细致的分解,从翅膀的舒展到爪子的抓握,都力求还原真实的生命姿态。而对于枇杷果实的描绘,作者更是强调了色彩的过渡和明暗对比,如何运用渲染的手法来表现果实的饱满和光泽,让我眼前一亮。本书的独特性在于,它不仅仅是技法的堆砌,更是作者多年学习和实践经验的结晶。他在书中分享了自己在临摹过程中遇到的各种难题,以及他是如何克服这些困难的,这对于初学者来说,无疑是一份宝贵的经验。读完这本书,我感觉自己仿佛被点醒了,对中国古典工笔画的认识不再是模糊的印象,而是有了清晰的脉络和可行的步骤。我迫不及待地想要拿起画笔,去尝试作者所讲解的技法,去感受中国画的魅力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有