具体描述

基本信息

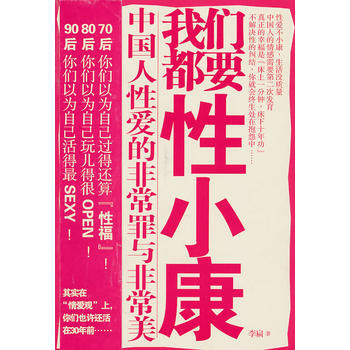

书名:我们都要性小康——中国人性爱的非常罪与非常美

定价:25.00元

作者:李扁

出版社:江苏人民出版社

出版日期:2011-01-01

ISBN:9787214065971

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.400kg

编辑推荐

性爱不小康,生活没质量,中国人的情感需要第二次发育,真正的幸福是(床上一分钟,床下十年功)不解决性的纠结,你就会终生处在抱怨中……

内容提要

物质上,我们已经进入小康甚至达到富裕,但我们的性尚处在“暴饮暴食”的脱贫阶段;我们的生活方式越来越丰富,但性和爱的困惑却越来越多。

身体好像幸福了,心还在嗷嗷待哺。

这是一本提高中国人幸福指数的性爱扫盲书。书中告诉你关于性爱的三种选择,教你尽快掌握“性小康”的智慧和方法,从而成为一个不纠结、不抱怨,会享受、会生活的成功之人。

目录

自序

章 把幸福进行到底

哪种性爱观决定你能“性小康”

性是真理,真理面前人人平等

天地之间,人体亲

人的自信心容易在性的方面遭受打击

多少中国男儿还在阴道崇拜?

做爱:一个人做与两个人做的区别

人的劣根性,劣就劣在根和性上

第二章 这么下去,谁能“性小康”?

今晚没有性,对不住我自己

中国人的性贫穷,是整体贫穷的一部分

直面“性小康”的七个基本问题

性是小康社会的必由之路

第三章 “性小康”秘籍

女人怎样主动?

男人怎样主动?

男人献殷勤,女人你莫慌

年轻女孩当然应该找有钱男人?

女人为什么选择被动?

“我养活你”:男人的大话,女人的毒药

为何林黛玉比薛宝钗更有恋爱价值?

谁的精神在出轨?

第四章 性爱,有时与技巧无关

不要、我要、我还要

女人不叫床,后果很严重

叫床的“度”如何把握?

单身女人,性爱有方

礼貌性上床,放得下你就上

女人,你是反对性,还是反对骚扰?

一夜情和多夜情的规则的是什么?

第五章 昂首阔步走入“时代”

一个农民工的性商标本

“时代”那些事儿

从奶到胸,从胸到乳房——乳房散忆

北京人做爱多的八种猜想

性教育与新公民

大学生才这么点,不会吧

解读“中国女性性福指数调查报告”

第六章 甩不掉的“贞操情节”

“被处男”——大龄处男,可贵还是可耻?

中国人的性,早该晒晒太阳了

中国式守贞什么样儿

中国式守贞,还要守多久?

九问——李扁追问中国式守贞

我倡导“做人做事做爱”的教育

守贞文化本质上是男权文化

附录

、性小康与性协议

作者介绍

我叫李扁。合该倒霉,那年念了书,毕了业,混了一个编辑做。鉴于多年受党教育,大公无私的情怀一直那么激烈,所以在被李编李编的叫来叫去之后,决定把编的绞丝除掉,叫李扁算了。没想到效果就有那样的好。有个姓王的,愣是请我吃了一顿饭,商量把这个字让给他,结果我没有让

文摘

序言

用户评价

这本书给我带来的震撼,不仅仅是它大胆的标题,更是它背后所蕴含的社会洞察力。在阅读之前,我总以为“性”是一个私密且不容触碰的话题,尤其是在中国这样一个相对保守的社会文化背景下。然而,这本书以一种近乎审视的姿态,将我们内心深处那些关于性爱、关于欲望、关于亲密关系的种种复杂情感和现实困境,一点点地剥开,呈现出来。它并非仅仅是关于生理层面的讨论,更多的是关于“性”如何渗透到我们的生活、伦理、道德,甚至经济发展之中。作者笔下的那些“非常罪”和“非常美”,并非简单的二元对立,而是将它们置于一个更广阔的社会变迁的语境下审视,让我们看到,在追求所谓“性小康”的过程中,我们付出了什么,又得到了什么。那些看似微不足道的个人经历,在作者的笔下被赋予了深刻的社会意义,引发了我对自身和周围环境的深刻反思。这本书,无疑是一次对中国社会性观念和情感生活的大胆而细腻的解剖,它挑战了我的既有认知,也让我对个体在社会洪流中的选择有了更深的理解。

评分这本书最让我印象深刻的是它对“性”与“资本”之间关系的探讨。在追求物质富足的同时,我们对性的态度也在发生着微妙的变化。作者用许多生动的案例,揭示了在消费主义盛行的当下,性是如何被商品化、被符号化,以及这种变化对个体情感关系带来的影响。我看到了一些令人心酸的描述,关于年轻人在物欲横流的环境中,对情感的迷失和对性的误读。但同时,书中也描绘了那些在物质压力下,依然坚守真挚情感的人们,他们的爱情和性爱,显得尤为珍贵。这本书的价值在于,它并没有简单地批判或赞美,而是以一种客观的态度,呈现了“性”在当下中国社会所面临的各种境遇。它让我反思,在追求经济发展和社会进步的同时,我们是否也应该关注个体的情感需求和精神成长,如何才能真正实现一个既富足又有人情味的“性小康”。

评分总的来说,这本书给我带来的启发是多层次的。它不仅仅是对中国社会性文化的一次观察和记录,更是一次深入的社会学和心理学层面的分析。作者的笔触细腻而深刻,能够洞察到那些隐藏在日常琐事之下的社会变迁和情感涌动。我看到了在时代的洪流中,个体如何被裹挟,如何挣扎,如何寻找自己的定位。书中对“性”的讨论,触及了许多敏感而重要的话题,它挑战了我们对于传统道德观念的认知,也促使我们去思考,在现代社会中,我们应该如何构建健康的性观念和亲密关系。那些“非常罪”和“非常美”,在我看来,并非孤立的事件,而是社会大背景下的必然产物。这本书以一种独特的视角,让我们窥见了中国社会在性与爱方面所经历的深刻变革,也引发了我对当下社会发展模式和个体命运的深刻思考。

评分这本书的语言风格颇具特色,带着一种近乎文学性的叙事感,却又不失对现实的尖锐捕捉。读的时候,常常会有一种身临其境的感觉,仿佛作者就站在你身边,娓娓道来那些关于爱与性的故事。我尤其喜欢作者在描绘那些“非常罪”时,并没有流露出道德审判的姿态,而是以一种悲悯的、理解的视角去呈现人物的挣扎和无奈。那些被社会边缘化、被道德谴责的性行为,在书中被赋予了人性化的解读,让我们看到了在特定社会环境下,个体选择的复杂性。而那些“非常美”,也不是流俗的浪漫,而是隐藏在平凡生活中的闪光点,是对人性中美好情感的坚守和对困境的超越。这种 nuanced 的表达方式,让我在阅读过程中,不断地被触动、被思考。它让我意识到,性爱不仅仅是生理的冲动,更是情感的交流,是关系的基础,也是个体自我实现的重要途径。这本书用一种独特的方式,引导我去重新审视“性”在我们生活中扮演的角色,以及它所承载的丰富意义。

评分阅读这本书的过程中,我一直在思考一个问题:在快速发展的社会进程中,我们对“性”的理解和实践,究竟走到了哪一步?这本书给我的感觉是,它触及了许多我们平时避而不谈,甚至刻意回避的角落。作者以一种近乎考古学家的耐心,挖掘出那些潜藏在个体经验和集体记忆中的关于性爱的故事,并将其置于一个宏大的社会经济背景下进行解读。我读到了一些关于性交易、关于婚外情、关于性启蒙缺失等等的片段,这些都让我感到一种强烈的现实感。它让我意识到,所谓的“性小康”,并非简单地满足生理需求,而是一个更为复杂和多维度的概念,涉及到经济、文化、教育、价值观等方方面面。书中所呈现的那些“罪”与“美”,往往交织在一起,难以简单地区分,这正是现实生活的复杂之处。这本书以一种不动声色的方式,揭示了在中国社会转型期,人们在性与爱方面的困惑、挣扎与追求,让我对这个时代的社会心理有了更深刻的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![9787539968100 别再为小事抓狂:爱情篇 江苏文艺出版社 [美] 理查德·卡尔 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29306257987/5b232a8eNf34146f3.jpg)

![9787540753481 开阔的婚姻 漓江出版社 [美] J.唐纳德·沃尔特斯,常吟 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29306464893/5b232b97N2de2726c.jpg)