具体描述

基本信息

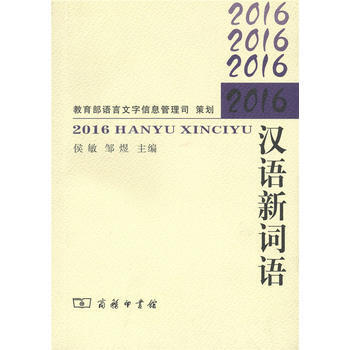

书名:2016汉语新词语

定价:20.00元

售价:15.8元,便宜4.2元,折扣79

作者:侯敏 邹煜

出版社:商务印书馆

出版日期:2017-12-01

ISBN:9787100157049

字数:180

页码:198

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

本书是新词语编年本,教育部新词语项目重要研究成果,是对年度新词、新语、新义、新用法的持续性记录,有较高的史料价值和可读性。自2006年开始,每年出版一本,《2016汉语新词语》已经是1本了。

内容提要

《2016汉语新词语》属于编年本性质的新词语词典,每年出版一本,继《2006汉语新词语》开始至今,已经连续出版10本。《2016汉语新词语》由中国传媒大学侯敏教授和她的科研团队共同完成。主要收录2016年度的新词、新语、新义、新用法约424条,附录补收近几年的新词新义约155条,随文配插图24幅。

目录

作者介绍

侯敏,中国传媒大学应用语言学系教授,博士生导师。主要研究方向为计算语言学。主要论著有《计算语言学与汉语自动分析》《修辞美学》《汉语自动分词中的歧义问题》等。

文摘

序言

用户评价

这本书给我的感觉,更像是两位作者在2016年底匆忙交出的一份“年终总结报告”,但这份报告显然是在截止日期前几个小时才仓促完成的。它的市场定位似乎是面向普通大众的科普读物,但其呈现出来的质量却无法满足任何一个有阅读质量要求的读者。在介绍词条的社会影响时,笔触显得极其保守和谨慎,仿佛作者生怕触碰到任何可能引发争议的话题,导致很多词语背后的社会张力和文化冲突被完全阉割了。例如,一些与社会热点、亚文化群体紧密相关的词汇,在书中被描述得极其“安全”,失去了其原有的锋芒和批判性。这种“老好人式”的语言整理,不仅削弱了对语言现象的描绘力度,也使得这本书在多年后看来,完全失去了“时代快照”的价值,因为它回避了时代的躁动。阅读时,我不断在想,如果作者能更勇敢、更深入地挖掘这些新词如何折射出社会心态的变化,这本书的厚度将大大增加,但很可惜,他们选择了最平庸、最安全的路径。

评分从专业角度来看,这本书在词条的筛选和归类上存在着巨大的逻辑漏洞,让人对两位作者的专业素养产生了深深的怀疑。一个合格的语言现象观察者,应该能清晰地区分什么是真正的语言创新和结构性变化,什么是短暂的、昙花一现的“梗”或者纯粹的营销口号。然而,这本书似乎将所有能被检索到的“新词”一股脑地塞了进来,缺乏一个明确的、可信的筛选标准。某些词条的重复出现,以及对同一概念用截然不同的、甚至是相互矛盾的方式进行解释,暴露了其内部编辑工作的混乱。更让人抓狂的是,书中对词语的语素分析和构词法探讨几乎是空白的。难道我们收集新词,不就是为了观察现代汉语在压力下的词汇生成机制吗?如果只是罗列,那互联网搜索框做得比它好一万倍。这种缺乏方法论支撑的堆砌,使得这本书的价值仅仅停留在“信息搬运”的层面,而非“知识构建”,对于任何希望将这些新词作为研究材料的学者或学生来说,都需要花费额外的巨大精力去清洗和验证这些数据的可靠性与有效性,性价比极低。

评分从一个普通读者的角度出发,这本书最大的败笔在于它未能提供任何令人眼前一亮的新鲜视角,读完后没有任何知识的“涌现感”。语言的魅力在于其生命力、其演变的不确定性,以及它如何被大众的集体潜意识所塑造。然而,这本书给我的体验是:它似乎在试图“驯服”语言,将那些野蛮生长的词语,硬塞进预设好的、死板的学术框架里。许多解释读起来像是“你知道这个词是什么意思,但你不知道它为什么是这个意思”,这种信息层级的缺失感非常令人沮丧。而且,全书的行文节奏极其拖沓,过渡句和不必要的重复性论述占据了相当大的篇幅,这让我怀疑作者是否为了凑字数而进行了大量的注水操作。如果一本关于“新词”的书读起来比看一本旧辞典还要乏味,那么它在信息传递上的失败已经无可挽回。我本想从中找到一些语言乐趣,结果却只找到了一堆需要被“消化”的、营养不良的文字碎片。

评分这本所谓的“新词语”集子,我拿到手的时候,心里其实是抱有一丝期待的,毕竟“2016”这个时间点,正处在互联网语言爆炸式增长的时期,社会热词层出不穷。然而,翻阅之后,那种强烈的“被忽悠”感油然而生。首先,书的装帧和排版就显得有些……朴素,这倒不是说一定要华丽,但至少作为一本语言学性质的参考书,清晰的逻辑和易读性是基本要求。我发现很多词条的解释要么过于简略,像是应付了事地从网络上抓取了定义,缺乏深入的语境分析和溯源;要么就是泛泛而谈,没有真正抓住那个词在2016年语境下独特的文化内涵和传播路径。举个例子,对于某些网络流行语,作者似乎只停留在“它是什么意思”的层面,却没有探讨“为什么是这个词火了”,背后的社会情绪、圈层文化,乃至媒介传播的机制,这些才是语言学爱好者真正想探究的深度。这种“知其然不知其所以然”的编写方式,使得这本书的学术价值大打折扣,更像是一本匆忙拼凑的“热词备忘录”,而不是一本严谨的语言现象观察报告。对于想了解当年语言变迁的深度研究者来说,这本书提供的素材远远不够扎实,只能作为一种非常表层的、快速浏览的材料,读完之后,合上书本,脑海里留存的有效信息寥寥无几,更多的是对时间投入的一种模糊的浪费感。

评分我不得不说,阅读体验简直是一场煎熬,仿佛被拖拽进一个充满陈词滥调和生硬堆砌的语言迷宫。这本书的叙事风格极其古板、僵硬,完全没有考虑到“新词语”本身所带有的那种活泼、动态的生命力。它试图用一种近乎教科书式的、冷冰冰的语言去解构那些本该充满烟火气的网络流行语,结果就是,那些词语仿佛被抽去了灵魂,只剩下一副冰冷的骨架。我尤其受不了的是,对于一些明显带有戏谑、反讽意味的词汇,作者的处理方式显得过于“正经”和“教条”,仿佛在为一本晦涩的古代典籍做注释,完全错失了对语言使用情境的敏感捕捉。这种割裂感非常强烈,就像用显微镜去看一场喧闹的街头派对——你看到了细节,却完全错过了狂欢的本质。我原本期待的是一种充满洞察力的、略带幽默感的语言考古,能让我会心一笑,感受到语言的魔力,但这本书提供的却是枯燥的标签化定义,读起来让人昏昏欲睡,连带着对2016年那段鲜活的语言记忆都蒙上了一层灰。它更像是对语言现象的一种“记录”,而不是一种“阐释”或“品鉴”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有