具体描述

基本信息

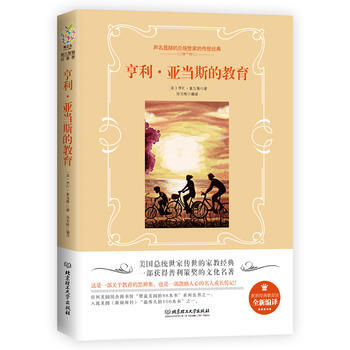

书名:亨利 亚当斯的教育

定价:35.00元

作者:(美)亨利·亚当斯

出版社:北京理工大学出版社

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787568252638

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

一、“世界经典教育法”系列丛书精选了斯宾塞、斯特娜、亨利·亚当斯、塞德兹、斯坦纳等西方教育大师的经典著作,包括《斯宾塞的快乐教育》《斯特娜的自然教育法》《亨利·亚当斯的教育》《俗物与天才》《童年的王国》,是父母和老师不可不读的经典教育作品。二、美国总统世家传世的家教经典!一部获得普利策奖的文化名著!

内容提要

本书是亨利·亚当斯以第三人称写成的自传体作品,与其说《亨利·亚当斯的教育》是一本家庭教育类图书,不如说它是一部个人的成长史,更是我们了解美国历史、认识社会的窗口与指南。它既适于家长学习,也适于孩子阅读。此书*初只印了100本,仅限于在好友圈子中传阅,但后来由于它影响力太大,开始公开出版发行,并一版再版,被译成多国文字,广为流传,成为名副其实的家庭教育类畅销图书,并于1919年获得了普利策奖。

目录

01.教育,从视觉与味觉开始 // 001

02.让不想上学的孩子,爱上学校 // 005

03.父亲要积极参与孩子的教育 // 010

04.让孩子在阅读中成长 // 012

05.家庭是孩子的所学校 // 016

06.男孩间的暴力游戏 // 020

07.不露痕迹的爱国教育 // 023

08.让孩子心怀天下 // 027

09.结识大学中的朋友 // 030

10.投入到更广阔的世界中 // 033

11.培养自己的社交能力 // 036

12.学习一门外语很重要 // 040

13.读万卷书,不如行万里路 // 044

14.学会适应陌生环境 // 047

15.善于向他人学习,才能不断进步 // 050

16.宽容别人,就是宽容自己 // 053

17.学会自我保护 // 057

18.分担父母的忧愁是子女的责任 // 062

19.千万不要不懂装懂 // 065

20.努力探究这个世界 // 069

21.多体验,也要多经历 // 074

22.打造自己的社交圈 // 078

23.梦想,人生路上的明灯 // 085

24.谨慎对待投资理财 // 088

25.敢于尝试,总会有收获 // 092

26.自己确定未来的方向 // 098

27.与老友重修旧好 // 102

28.不达目的不罢休 // 105

29.学会辨别是非 // 111

30.积极展现自己的才华 // 115

31.亲人离世,亚当斯感受到生命的脆弱 // 118

32.不断尝试接触新鲜事物 // 122

33.不断更新教学模式,更大限度激发学生兴趣 // 127

34.经常思考,才能发现前进的方向 // 136

35.淡然地对待生活的各种变化 // 143

36.开口说话前,要好好想一想 // 150

37.珍惜每一份友谊 // 160

38.不断拓展学习的范畴 // 165

39.保持放心态,接受一切新事物 // 174

40.努力开阔眼界 // 184

41.好的教养,在旅行中 // 192

42.拓宽国际视野和增强国际竞争力 // 195

43.结交身边的“重要人物” // 202

44.不断反省自己,承认自己的无知 // 213

45.努力获得大的发展空间 // 221

46.从日常事物着手,发现科学真谛 // 232

47.将知识内化为自己的智慧 // 238

48.读史,可以明智 // 243

49.独立思考,拥有活跃的思维 // 245

50.找到适合自己的教育方法 // 247

作者介绍

文摘

序言

用户评价

读完之后,留下的更多是一种对“时间”和“能量”的哲学思考。作者似乎毕生都在试图量化那些不可量化的东西——比如时代精神、道德力量、以及人类集体意志的走向。他试图用各种模型和类比去捕捉那些稍纵即逝的历史瞬间,但最终似乎又陷入了更深的困惑:在这个不断加速、不断自我否定的现代世界里,是否还存在一个可以被“教育”或“把握”的稳定核心?那种在面对无序和混乱时,知识分子试图建立秩序的努力,让人既敬佩又同情。全书弥漫着一种深沉的、知识分子特有的忧郁——即认识到世界的复杂性后,反而更难采取行动的无力感。这绝对不是一本用来轻松消遣的书籍,它更像是一次深入精神矿井的探险,需要读者带着耐心和足够的历史自觉才能真正领会其中那些不易察觉的矿脉。

评分这本书,说实话,初读的时候挺让人摸不着头脑的。那种叙事节奏,慢得像老旧的发条钟,滴答滴答,却又总是在关键时刻给你抛出一个深邃的哲学诘问。我记得尤其清楚的是作者描绘的青少年时期在波士顿的成长环境,那不是简单的“童年回忆录”,更像是一张细致入微的社会肌理图。他用近乎冷峻的笔触剖析了当时美国精英阶层那种内在的矛盾性:一方面是对欧洲古典文化的狂热崇拜,另一方面却是对新兴工业社会和民主政治的盲目乐观。每一次家庭聚会、每一次在国会山附近的漫步,都被赋予了某种象征意义,仿佛他不是在记录生活,而是在进行一场漫长而艰苦的考古发掘,试图从日常的尘埃中找出“美国精神”的原始形态。那种对父辈权威的疏离感和自我身份的迷惘,被描绘得极其真实,让人不禁反思自己成长过程中那些似是而非的价值观是如何形成的。那种对既有秩序的审视,力度之大,足以让习惯了顺从的读者感到一阵寒意。

评分从文风来看,简直是风格的万花筒。有时候,他的语言极其简洁有力,如同打磨过的燧石,一击即燃,迸发出洞察人心的火花;而下一刻,笔锋一转,又变得极其繁复、古典,充满了十九世纪的冗长句式和典故,仿佛在模仿他所景仰的那些古典大师的腔调。这种时而现代、时而复古的跳跃性,让人感觉像是在听一首由不同年代、不同乐器演奏的交响乐,混乱却又暗合着某种更高层次的和谐。特别是在描绘政治斗争和社会变革时,他那种疏离的、近乎旁观者的视角,让人感觉他既是历史的参与者,又是历史的局外人。他似乎从不急于给出结论,而是将所有的证据摆在你的面前,然后让你自己去感受历史车轮碾过个体命运时的那种无可奈何的宏大与悲凉。这种叙事上的克制与爆发力的交替运用,使得整部作品充满了戏剧张力。

评分读到中期,我几乎是捧着这本书跑去图书馆查阅各种历史背景资料。这作者的叙事方式简直是故意设置的迷宫,他把个人的成长与宏大的历史事件编织得天衣无缝,让你分不清哪些是真实的记忆碎片,哪些是事后诸葛亮的理性构建。尤其是关于他游历欧洲,尤其是柏林那段经历的描写,简直是一场认知上的海啸。他并非简单地赞叹欧洲的文化沉淀,而是以一种近乎残酷的理智去衡量美国与旧大陆在精神维度上的差距。那种“追赶者”的焦虑感,那种看着欧洲的衰颓却又不得不承认其文化深度的复杂情绪,被他捕捉得极为精准。这不是一个关于“旅行见闻”的故事,而是一场关于“知识的边界”与“文明的重量”的残酷辩论。他笔下的人物,无论是政治家还是学者,都带着一种历史的宿命感,仿佛每一步行动都在预演着某种必然的结局,让人读起来既感到压抑,又有一种豁然开朗的智性快感。

评分这本书最令我感到震撼的,是它对“教育”这个概念的颠覆性解读。我们通常理解的教育是知识的灌输和技能的习得,但在他这里,教育成了一个持续性的、甚至可能是永无止境的“适应失败”过程。他不断地与自己所处的时代进行较量,仿佛每一次学习都是为了更好地发现自己与这个世界格格不入的地方。比如,他对科学和历史教学体系的批判,简直像是一把手术刀,精准地切开了僵化的学院派教育的虚伪表皮。他展示的不是教科书上的成功案例,而是那些在巨大历史惯性面前,个体如何努力挣扎着去形成自己的判断标准。这种“反教育”的教育过程,充满了挫折感和自我怀疑,但正是这种挣扎,才塑造了一个真正意义上的思想家。这种对自身学习历程的毫不留情的解剖,需要极大的勇气和自省能力,不是一般的自传可以比拟的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有