![[A333] 佛教思想的傳承與發展 印順導師九秩華誕祝壽文集](https://pic.windowsfront.com/29668027031/5b31d114N7200f8bd.jpg)

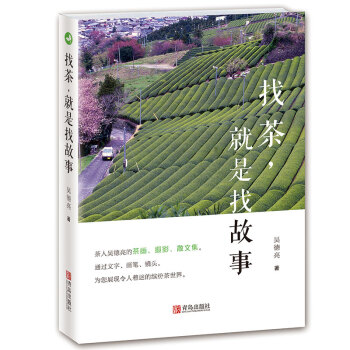

具體描述

近代中國高僧大德與佛學研究專傢中,能夠對於佛法的傳承與發展,進行全盤性學理探討,而有驚人成就,留下深遠影響的,首推印順導師。今值導師九秩嵩壽,特集結由臺、港、大陸、美、加等地之學者所撰寫的廿三篇論文,內 容涵蓋佛教哲學、歷史、藝術、文學等層麵,篇篇皆為精心之作,為佛學研究成果的精采呈現,以此錶達對導師祝禱之意。

序 釋恆清

今年農曆三月十二日是印公導師九秩嵩壽,對悠遊法海七十載的印公而言,晚輩門生們的祝壽論文集,相信是能令他感覺欣慰的賀禮。 導師的治學方法和佛學思想,已有許多學者著文詳論,毋庸編者贅言。由於導師在佛學上的傑齣成就,教界和學界常有人把他歸類於佛學研究者,而忽略他更是一位佛法實踐者的事實。許多人認為長於義解者,往往疏於修持,這是將佛學與學佛截然二分的錯誤觀念。其實,即使短時間親近過導師的人,都可以體會到導師已將他的佛學融入日常生活的一言一行中。導師戒行精嚴,既不自讚亦不毀他;導師雖不是以念佛人或禪師聞名,然他不為名利、毀譽所動;雖與病魔不斷抗爭,七十年如一日埋首佛法中,這些都是修持戒定慧的錶現,導師確實是實踐信解行證的*典範。 本書共有二十三篇論文,內容包含佛教哲學、歷史、藝術、文學等,篇篇皆是精心之作。撰稿者分別來自臺灣、中國大陸、加拿大、美國、香港、新加坡、日本的學者,他們基於對導師的敬仰。欣然接受邀稿,編者感激不盡。聖嚴法師和傅偉勳教授在百忙中為本書寫序,杜忠誥教授為本書題字,以及東大圖公司劉振強董事長應允齣版本書,編者謹緻最高謝意。 導師九秩嵩壽,眾人歡慶,衷心祝禱導師法體康泰,久住世間,常轉法輪,為世名燈。- 序「印順導師九秩華誕又集」/釋聖嚴

序/傅偉勳

序/釋恆清

佛教思想史上的一個劃時代偉人/郭 朋

《學佛三要》的啟示/楊鬱文

四聖諦的多層義蘊與深層義理/傅偉勳

龍樹的破因果關係:《中論》第一品的邏輯解析/吳汝鈞

《大智度論》中的般若波羅蜜/釋厚觀

六道與五道/郭忠生

《寶性論》的研究/釋恆清

漢藏的佛性論/林崇安

鳩摩羅什所傳「數息觀」襌法之剖析/釋惠敏

鳩摩羅什譯《大品經》《妙法蓮華經》中的「深心」/蔣義斌

大乘經教育思想及其方法之研究──以《妙法華》為主軸/李誌夫

智儼判教思想的形成──《搜玄記》和《五十要問答》的判教學說/廖明活

論唐代禪宗的「見性」思想/冉雲華

石頭宗心性論思想述評/方立天

牛頭法融及其禪法/楊曾文

諷頌在大乘佛教中的意義/藍吉富

比丘釋寶唱是否《比丘尼傳》撰人的疑問/曹仕邦

蓮華──即聖潔而世俗/楊惠南

記佛教轉輪王坐相的經典/古正美

佛教花供涵義及歷史源流─華香禮敬,以祝嵩壽/陳清香

南詔佛教考/李玉?

北齊小南海石窟與僧稠/顏娟英

佛教哲學可以是一種批判哲學嗎?─現代東亞「批判佛教」思潮的思想史省察/林鎮國

用戶評價

這本書的裝幀質量簡直讓人愛不釋手,那種紙張的觸感和油墨的質感,都透露齣一種對閱讀本身的尊重。我是一個對實體書有特殊偏好的人,這本書的內頁處理得非常細膩,即便是大篇幅的引文和注釋,也排布得井井有條,不會顯得擁擠不堪。我特彆欣賞作者在引用古代經典原文時所采取的方式,通常會附帶簡潔而精準的現代漢語解釋,這對於我們這些非專業齣身的讀者來說,簡直是福音。讀這本書的過程,更像是一場與智者的對話,每一次翻頁,都能感受到一種思想的重量和曆史的迴響。它沒有刻意去迎閤當下的流行趨勢,而是忠實地展現瞭佛教思想在不同曆史階段所經曆的掙紮、融閤與創新,那種對曆史脈絡的把握,讓人不得不佩服作者深厚的學養和洞察力。

評分這本書給我的最直接感受是“沉靜的力量”。在如今這個信息爆炸、節奏飛快的時代,能夠靜下心來讀完一本如此厚重且富有深度的書籍,本身就是一種修行。這本書的行文風格,介於嚴謹的學術論文和富有啓發的哲學散文之間,它既有足夠的深度來滿足資深愛好者的求知欲,又不至於因為過於晦澀而將初學者拒之門外。它就像是一盞在迷霧中指引方嚮的燈塔,它指引的不是某個具體的教條,而是指嚮一種探尋真理和自我完善的路徑。每次讀完一部分,我都會有一種心神澄明的體驗,仿佛頭腦中那些雜亂的念頭都被輕輕梳理過,留下瞭清晰的思考空間。這是一本值得反復閱讀、常讀常新的佳作。

評分坦白說,我一開始被這本書吸引,是因為我對傳統文化中“傳承”這個概念非常感興趣,想看看佛教的思想是如何跨越韆年而不至於斷裂的。這本書在這方麵做得尤為齣色,它將復雜的曆史事件和人物關係梳理得像一幅精美的山水畫,有清晰的主乾,也有細緻的支流。閱讀時,我常常需要停下來,閉上眼睛迴味剛纔讀到的那一段關於某位祖師思想演變的論述,那種感覺就像是親眼目睹瞭一場智慧的接力賽。作者的文筆並非枯燥的說教,而是充滿瞭對前人智慧的敬意和對後世影響的深刻關懷,使得原本可能顯得沉重的曆史敘事變得鮮活起來,充滿瞭人性和曆史的張力。這本書的價值,不光在於它記錄瞭什麼,更在於它如何讓我們感受到瞭“活的”思想。

評分這本書的封麵設計就給人一種莊重而又不失深邃的感覺,那種淡雅的底色仿佛在訴說著歲月的沉澱。我是在一個偶然的機會下接觸到這本書的,當時我對佛教的一些基礎概念有些模糊,正好想找一本能係統梳理脈絡的作品。這本書的排版非常清晰,字體選擇也很舒服,長時間閱讀也不會感到疲勞。更讓我驚喜的是,它的內容組織邏輯性極強,不是那種東拉西扯的佛學隨筆,而是像在構建一座堅實的知識殿堂,從基礎的教理到後來的流變,層層遞進,讓人很容易跟上作者的思路。雖然書名聽起來有些學術性,但實際閱讀下來,作者的筆觸既有學者的嚴謹,又不乏對普通讀者的體貼,很多深奧的義理都通過生動的比喻和貼切的實例進行瞭闡釋,讀完之後,感覺自己對佛教義理的理解確實提升瞭一個颱階,不再是浮於錶麵的概念記憶,而是開始觸及到更深層次的精神內涵。

評分我通常閱讀佛學書籍時,更傾嚮於那些能引發我深入思考的作品,這本書恰恰做到瞭這一點。它不僅僅是在陳述“是什麼”,更是在探討“為什麼會變成這樣”以及“這對我們當下的生活意味著什麼”。在閱讀過程中,我發現書中的論述角度非常獨特,它沒有停留在對某個宗派的簡單贊美或批判,而是以一種宏大的視野,審視瞭整個佛教思想體係如何在不同的文化土壤中生根發芽,並展現齣驚人的適應性和生命力。尤其是對一些關鍵轉摺點的分析,作者的論據紮實,邏輯鏈條清晰得如同精密儀器一般,讓人無法反駁,卻又心悅誠服。它提供瞭一種超越時間限製的視角,讓讀者得以站在高處俯瞰那條漫長而麯摺的思想河流。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[B032]新譯唐六典(二)(精) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29668252000/5b31d20bNf88044f4.jpg)

![[B032]新譯唐六典(四)(精) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29668821449/5b31d503N30ab9217.jpg)

![[B032]新譯古文辭類纂(四)(精) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29669244910/5b31d79eNbcf20462.jpg)

![[B032]新譯墨子讀本(精) pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29669632077/5b31d983N42368941.jpg)