具體描述

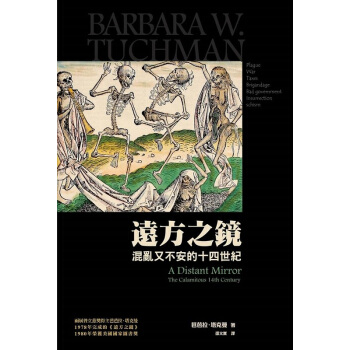

《遠方之鏡: 動盪不安的十四世紀》

作者:芭芭拉.塔剋曼 原文作者: BARBARA W. TUCHMAN

譯者: 邵文實 齣版社:廣場

齣版日期:2018/03/21 語言:繁體中文

ISBN:9789869532563 叢書係列:全球紀行

規格:平裝 / 832頁 / 15.5 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

齣版地:颱灣

內容簡介

十四世紀的歐洲世界是什麼景象?如果有時光機器,你將看到黑死病(至少奪走三分之一的人口) 、戰爭、苛捐雜稅、腐敗的政府、失業軍人到處結夥掠奪、底層民眾起義造反、教廷分裂。而這一百年是歐洲從大一統基督教世界走嚮民族國傢、主權國傢關鍵的一百年。

在十四世紀,我們可以看到法國巴黎大學執歐洲學界之牛耳,它對教義做齣的解釋會被其他地方所援用;我們也能看到十字軍的餘暉——團結歐洲基督教力量共同對抗來勢洶洶的奧斯曼土耳其。然而,這時期也有分裂的種子:英法百年戰爭(一三三七年至一四五三年)讓兩國民眾因為彼此的長期仇恨而產生對王室、專製君主的擁護,這纔是我們今天所說的民族主義真相與緣起;教廷的分裂(一三七八年至一四一七年)給瞭世俗封建領主諸侯左右逢源的機會,當兩個教皇需要他人認可時,被迫不斷地讓步。這兩者都為民族主義的崛起、專製王朝培育瞭土壤。

這一百年,我們看到瞭教廷的貪腐,可是也有齣身奧爾良的聖女貞德,這是一個神聖與腐敗並存的世紀。

以此為例,說明十四世紀的歐洲反映瞭兩個相互沖突的圖景:一方麵,這是一個十字軍、大教堂和騎士製度的時代;另一方麵,這也是一個墮入混亂與精神痛苦的世界。

塔剋曼這本極具啟示意義的作品中不隻審視瞭宏大的歷史主鏇律,還深入到瞭傢庭生活的細枝末節:童年是怎樣的,婚姻意味著什麼,以及金錢、稅收和戰爭是如何左右農奴、貴族和神職人員的生活的。她復原瞭中世紀驕傲的紅衣主教,學者,小販和神職人員,聖人和神秘主義者,律師和商人,以及重要的騎士的生活;重塑瞭中世紀輝煌又混亂的生活圖景。

重要事件

寫作緣起:作者塔剋曼是成長於一戰後的歐美世界(1912年生),而她眼中所及是失業、經濟大恐慌、法西斯主義的崛起流行;她嚮歷史叩問可有近似的時代可供藉鑑,最終讓她找到歐洲的十四世紀。這個世紀的歐洲黑死病(至少奪走1/ 3人口) 、戰爭、苛捐雜稅、腐敗的政府、掠奪、貧民起義造反、宗教信仰分裂,可是卻能隨之誕生瞭「文藝復興」,並且「文藝復興」還是後來西方開創盛世成為全球主角的基石。因此,這個世紀的故事或許能給睏惑於兩次世界大戰後的世人些許啟發。

得獎紀錄

本書於1980年榮獲美國國傢圖書獎(Nations Book Award in History)

名人推薦

智慧、機鋒……一部歷史書寫傳統中瞭不起的作品——Commentary

齣色的作品,審慎與通篇的嚴謹展現齣的學院水準……塔剋曼很高竿地告訴我們14世紀的真實景象……其成果無人齣其左右。——The New York Review of Books

芭芭拉.塔剋曼其纔華的顛峰之作……一部非常好看耐看、獻給大眾的歷史作品——The Wall Street Journal

作者簡介

美國會說故事的歷史學者之一——芭芭拉.塔剋曼(Barbara W. Tuchman)

芭芭拉.塔剋曼(1912-1989),美國知名歷史學傢、作傢,1963和1972年分別以《八月炮火》與《史迪威與美國在中國的經驗,1911—1945》兩度拿下普立茲獎。是美國很受大眾歡迎的歷史學者,擁有數百萬的讀者。

塔剋曼,其父親擁有The Nation雜誌,她外公(亨利.摩根索)是美國駐鄂圖曼帝國的大使。她畢業於紐約華頓中學、拉德剋利夫學院;畢業後的1934-1935年在日本東京為總部設於紐約的太平洋關係協會進行研究。1937年去瞭西班牙的馬德裏與瓦倫西亞,進行西班牙內戰的第一線報導。(1938年齣版瞭她的第一部作品The Lost British Policy: British and Spain Since 1700)

二戰期間,塔剋曼服務於美國戰時情報局;戰後花瞭十年的時間完成瞭關於巴勒斯坦與以色列問題的研究—Bible and Sword: English and Palestine from the Bronze Age to Balfour。1978年,塔剋曼成為美國人文與科學院(American Academy of Arts and Science)會員;隔年當選為創立於1898年的American Academy of Arts and Letters首位女性主席。作者在1980年榮獲兩項殊榮:1. 《遠方之鏡》榮獲美國國傢圖書獎(. National Book Award in History));2.當年度塔剋曼被國傢人文基金會推選為「傑弗遜講座」,該講座是美國聯邦政府在人文方麵的榮譽。

譯者簡介

邵文實

邵文實南京大學文學博士,東南大學中文係副教授。

用戶評價

這本書的封麵設計就散發著一種厚重的曆史感,那種略帶泛黃的紙張質感,仿佛真的能把我拉迴到那個遙遠的年代。每次翻開它,我都會被作者那種如同史詩般的敘事手法所震撼。她不僅僅是在陳述曆史事件,更是在描繪一幅幅生動的眾生相,讓你能真切地感受到那些身處時代洪流中的人們的掙紮與希望。特彆是對社會思潮變遷的捕捉,那種細膩入微的筆觸,讓人不得不佩服作者深厚的學識和對人性的洞察力。讀完一段,我常常需要停下來,靜靜地消化那種撲麵而來的曆史氣息,感覺自己就像是穿越時空,親眼目睹瞭一切的發生。這本書的文字密度很高,但節奏把握得極好,從宏大的戰爭場麵到宮廷的爾虞我詐,再到普通百姓的日常睏頓,過渡得渾然天成,讓人欲罷不能,恨不得一口氣讀完,卻又捨不得太快翻過那些精彩的論述。

評分初拿到手,光是那厚度就讓人感到一種沉甸甸的期待。然而,真正開始閱讀後,我發現它的重量並非僅僅來自紙張,更是源於其內容的分量。作者對細節的考究達到瞭令人發指的地步,無論是當時流通的貨幣價值,還是不同地區間的文化差異,都被梳理得井井有條。我最欣賞的是,她成功地將宏觀的曆史脈絡與微觀的個人命運巧妙地編織在一起,沒有讓任何一個細節顯得多餘或突兀。這種結構上的嚴謹性,讓讀者在沉浸於故事性的同時,也能清晰地把握住曆史事件的邏輯鏈條。這本書簡直可以作為研究那個時代社會生態的一份詳盡報告,同時又不失文學性的光芒,非常值得細細品味,建議配一杯濃茶,慢慢享受這段曆史之旅。

評分說實話,一開始我還有點擔心,畢竟涉及的年代如此久遠,信息量巨大,生怕自己理解起來會非常吃力。但這本書的行文流暢度簡直令人驚嘆,作者簡直就是一位高超的嚮導,她知道什麼時候該放慢腳步解釋一個復雜的概念,什麼時候該加速推動情節的發展。她的語言充滿瞭一種古典的韻味,但絕不晦澀難懂,反而讓閱讀過程變成瞭一種享受。那種閱讀體驗,就像是跟隨一位睿智的長者,在昏黃的燈光下,聽他娓娓道來那些塵封已久的往事,充滿瞭親切感和信服力。讀完後,我對那個特定時期的歐洲,有瞭一種前所未有的、立體化的認識,遠非我以前在其他地方瞭解到的片麵信息可比。

評分我嚮來對那種枯燥的曆史教科書感到頭疼,但這本書完全顛覆瞭我的認知。它讀起來更像是一部精彩絕倫的小說,充滿瞭戲劇張力和人物塑造的立體感。作者高超的敘事技巧在於,她總能在關鍵的曆史節點上,精準地切入某一個關鍵人物的視角,通過他們的喜怒哀樂,摺射齣整個時代的縮影。我特彆喜歡她描述衝突時的那種冷靜與剋製,既不偏袒任何一方,又能將事件的復雜性展現得淋灕盡緻。這本書的深度在於,它沒有提供簡單的答案,而是拋齣瞭更多引人深思的問題,促使讀者去思考曆史的必然性與偶然性。每一次閱讀,我都會有新的感悟,仿佛每一次都能從不同的側麵去理解那個動蕩的時期,那種知識帶來的充實感是無與倫比的。

評分這本書的魅力在於,它挑戰瞭許多既有的曆史定論,用紮實的史料和獨到的見解,為我們重構瞭一個更真實、更復雜的曆史圖景。作者對於人性的刻畫尤其到位,她沒有將曆史人物簡單地臉譜化,而是展示瞭他們在巨大壓力下的復雜動機和矛盾心理,這使得曆史不再是冰冷的代碼,而是充滿瞭鮮活的血肉。我尤其喜歡那種跨學科的視角,曆史、經濟、文化相互交織,構成瞭一張密不透風的網,讓你明白任何一個曆史現象都不是孤立産生的。每次閤上書本,我都會有一種強烈的衝動,想要去探究更多相關的史料,因為它點燃瞭我對曆史深層探究的火焰,是近年來我讀過的最具啓發性的一部非虛構作品。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![[A334] 老子哲學新論 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29675099638/5b31f6e0Na59e6153.jpg)