具体描述

基本信息

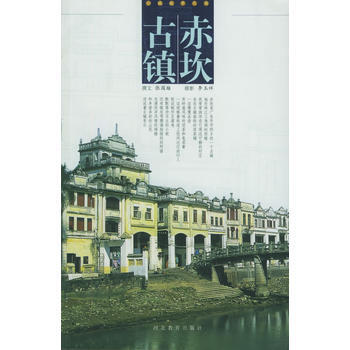

书名:赤坎古镇——小城故事丛书

定价:38.00元

售价:26.6元,便宜11.4元,折扣70

作者:张国雄

出版社:河北教育出版社

出版日期:2004-04-01

ISBN:9787543453890

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

一个四周潭江环绕、榕树婆娑的岭南古镇,

骑楼的多姿开放与碉楼的森严封闭组成它双面的性格,

在独特的家族文化和西洋风习的撞击下,演绎了一个个荡气回肠的故事。

赤坎是广东开平侨乡的一个古镇,地处珠江三角洲的西缘。我常常徜徉在它周边宁静的村庄,坐在古镇临街的凉茶铺,一边慢慢品尝,有岭南风味的凉茶和龟苓膏,一边观察着街道上悠闲过往的行人。街边制作豆腐角,默默等待买主的小贩,还有银发弯腰满脸皱纹的阿婆,充满西洋风情的骑楼,和多姿多彩的山花,述说着古镇昔日商贸的繁华。

内容提要

“一个四周潭江环绕、榕树婆娑的岭南古镇,骑楼的多姿开放与碉楼的森严封闭,组成它双面的性格;在独特的家族文化和西洋风习的撞击下,演绎了一个个荡气回肠的故事……”这段优美的文字见于张国雄(撰文)、李玉祥(摄影)的《赤坎古镇》(以下简称《赤》书)一书的扉页和封底上,足见作者的情与爱已完全“溶化”在这个古镇里,他们对这个岭南古镇的描述达到了出神入化的境界。

赤坎是开平侨乡的古镇,位处潭江之滨,河涌交错,是开平重要商埠和通往阳江的水路交通枢纽。若从司徒氏家族早在顺治初年在赤坎东头潭江边摆摊交易算起,赤坎古镇距今已有350年历史了。不过,那时的店铺均为砖木结构,长方形、瓦顶,十分简陋,没有造型变化,是中国南方的传统式建筑。民国十五年(1926)以后,拆铺扩街,主街道从上埠(起自今关族图书馆)至下埠(止于今司徒氏图书馆),沿潭江北岸筑长堤,建起了钢筋水泥结构、楼高两三层甚至四五层、造型多样、风格各异的骑楼式店铺,一间接一间,倒影在清澈的江水中,美不胜收。这就是今日被称为“欧陆风情街”的长堤建筑群。这些至今仍保存完好的中西合璧式的华侨建筑群为古镇增添了无穷的魅力,展示了侨乡特有的新风采。在抗战前和抗战胜利后,古镇的繁荣达到鼎盛。2002年,赤坎古镇被广东省批准为重点文物保护单位,在五邑侨乡属,在省内也不多见。这一切又是怎样孕育、发生、发展和演变的呢﹖《赤》书会给您一个相当满意的答案。

《赤》书由缘起、水陆通达兴古镇、两大家族的发迹等11个篇章组成,作者用优美简洁的语言,对古镇的历史、政治、经济、文化等,作了全面、生动的描述。

《赤》书写得精彩、成功的地方,在于作者能站在历史唯物主义和辩证唯物主义的立场上,历史地、客观地、公正地“记述古镇兴起、发展过程中,(司徒与关)两大家族发挥的作用、家族之间相互关系的演变,寻找古镇形象特征形成的机制,进而观察中国传统的血缘家族文化在近现代蜕变的历程和动因”,认为“历史上曾经发生过的两大家族之间的竞争,促进了古镇的兴起和繁荣,也是古镇文化的重要源头和发展动力”,它“构成了赤坎古镇历史发展的主线”;至于两大家族之间、家族各内部房派与房派之间,为了某种利益(主要是经济方面)而产生的矛盾、纷争,甚至使亲痛仇快的大规模械斗等“负面”情况,“不是具体哪个家族一族才有的,是在传统的农业社会带有的共性”。无疑,这些带有规律性的总结都是积极的、正确的,旨在引导人们总结历史的经验教训,朝前看,共创未来的辉煌。

总之,《赤》书不失为一部的读物,它是作者献给中国(江门)侨乡华人嘉年华暨2004年侨乡旅游节的一份厚礼,对促进开平市旅游业的发展也将发挥积极的作用,值得一读。

目录

缘起

水陆通达兴古镇

两大家族的发迹

来自福建的关氏家族

来自河北的司徒家族

由墟而镇

古镇行业

牛墟的变迁

关宝湖的生意经

“双全饼店”的司徒后人

关能基的“丽源”商号

“笔王”司徒浩

外来的西医师张景辉

先行的邮电金融

双馆两钟一红楼

司徒氏通俗图书馆

关族图书包

开平中学红楼

侨乡名镇

美洲侨领——司徒美堂

古镇的改建

通婚与俗变

洋教的传入

碉楼与司徒七壮士

河江疍民的守望者

豁爱开朗的德叔

打渔世家徐培养

“淡水疍民”

古镇血缘家族文化的嬗变

后记

作者介绍

张国雄,江苏宜兴人。1955年出生于重庆,上山下乡三年,“”后恢复高考当年,考入武汉大学历史系学习,取得历史学博士学位。1992年在北京大学地理学博士后站工作。1995年南下广东,现任教于五邑大学,教授。主要研究华侨文化、乡土地理。著有《五邑文化源流》、《明

文摘

序言

用户评价

这本书的文字风格,带着一种近乎诗意的散文笔法,读起来节奏舒缓,却又暗藏着对传统文化流逝的深深忧虑。它没有使用太多华丽的辞藻,但选词极其精准,充满了对地域风物的独特洞察力。我特别留意到作者对光线、水流和声音的描绘,总能轻易地将人带入到那个特定的时空场景中。比如描述傍晚时分,阳光斜射在老屋的雕花窗棂上投下的斑驳光影,那种瞬间的凝滞感,比任何长篇大论都要有力量。它不是一本让你快速读完的书,它需要你放慢呼吸,去品味每一个段落的韵味,感受那份渗透在空气里的历史气息。

评分读完后劲很大的一本地方志类的作品,它远超我对于“地方志”的刻板印象。我原以为会是枯燥的年代记述,没想到它更像是一部活着的口述史诗。作者似乎花了很多时间,真正沉浸在那片土地上,和当地的老人们促膝长谈。那些散落在字里行间的方言、俚语,以及那些代代相传的民间传说,都让这本书充满了烟火气和生命力。它不仅仅是记录,更是一种文化的抢救和传承。我能想象到,在那些古老的骑楼下,老人们围坐在一起,讲述着相似却又略有出入的故事场景。这本书的价值,在于它为我们留下了“活着的过去”。

评分这本书的叙事结构非常巧妙,它没有采用传统的线性时间轴推进,而是像一幅巨大的、不断展开的拼图。每一个章节都像是一个独立的小物件,有的是一间旧茶馆的兴衰,有的是一场地方戏曲的辉煌与落寞,还有的则是某一种失传的食材烹饪法。当你把这些碎片信息拼凑起来时,赤坎的完整面貌才逐渐浮现。这种非线性的叙述方式,反而更贴近记忆的随机性和历史的复杂性。它考验着读者的耐心,但回报是更深层次的理解和共鸣。它让我体会到,一座小镇的灵魂,是由无数微不足道的细节编织而成的。

评分那本书,我记得是关于一座古镇的,名字里带着“赤坎”二字,感觉像是那种会让人安静下来的故事集。我当时翻阅的时候,立刻就被那种扑面而来的历史厚重感吸引住了。它不像那种大部头的历史著作,更像是从一个很小的切口,比如某条老街的青石板,某个老匠人的手艺,甚至是某户人家几十年的变迁,来折射出整个地域的文化脉络。作者的笔触非常细腻,能把寻常巷陌里的声响、气味,甚至是光影的变化,描绘得淋漓尽致。我尤其喜欢其中对“慢生活”的描绘,那不是刻意为之的清闲,而是根植于生活节奏里的从容。

评分我曾试图去寻找那种宏大叙事下的驱动力,想知道这座古镇是如何在时代洪流中站稳脚跟的,但这本书给我的答案却是:恰恰是它的“微不足道”成就了它的永恒。作者似乎有意避开了那些被主流历史反复强调的重大事件,而是聚焦于那些默默耕耘、坚守传统的普通人。比如关于某一类传统手工艺人的描写,那份对手艺近乎偏执的坚守,在如今这个快速迭代的社会里显得尤为珍贵。这本书读起来,像是在跟一位智者对话,他不会给你标准答案,只会引导你去看清事物本来的样子,那种质朴的力量,才是最能抵御时间侵蚀的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有