具体描述

基本信息

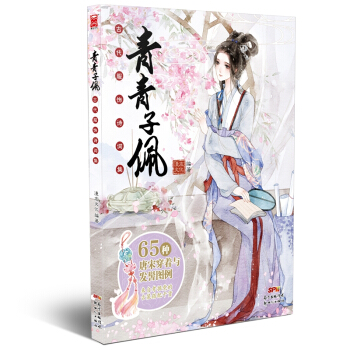

- 商品名称:青青子佩(古代服饰诗词集)

- 作者:编者:漫友文化

- 定价:45

- 出版社:新世纪

- ISBN号:9787558311420

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-05-01

- 印刷时间:2018-05-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:102

- 字数:88千字

内容提要

咏月嘲花,桑间之咏,中华五千年来诗词歌赋何其多?本书以春夏秋冬四个季节为分类框架,每个季节用古诗词作引,配合对应的古代服饰和配饰。让你领略拥有深厚时间底蕴的诗词之美,及“华夏”中的“华”——即服章之美。除此以外,还收录了唐宋时期人们季节性穿着的科普性文章。咏月嘲花,桑间之咏,中华五千年来诗词歌赋何其多?本书以春夏秋冬四个季节为分类框架,每个季节用古诗词作引,配合对应的古代服饰和配饰。让你领略拥有深厚时间底蕴的诗词之美,及“华夏”中的“华”——即服章之美。除此以外,还收录了唐宋时期人们季节性穿着的科普性文章。咏月嘲花,桑间之咏,中华五千年来诗词歌赋何其多?本书以春夏秋冬四个季节为分类框架,每个季节用古诗词作引,配合对应的古代服饰和配饰。让你领略拥有深厚时间底蕴的诗词之美,及“华夏”中的“华”——即服章之美。除此以外,还收录了唐宋时期人们季节性穿着的科普性文章。

作者简介

清茗:微博粉丝9万,画风清新雅致,颇有水彩韵味,笔下的女孩子清灵可爱,曾为《谁说我,不爱你》《花火》等小说和杂志绘制内页。

长乐:微博粉丝3万,新古典主义插画师,凭清新典雅的人物与色彩缤纷的花草,深受粉丝的喜爱。参与《虞美人》《长相思》古风画集及多本言情小说的封面、插图绘制。

……

目录

春之绵绵

夏之灼灼

秋之瑟瑟

冬之凛凛

附录:唐宋发髻示例

……春之绵绵

夏之灼灼

秋之瑟瑟

冬之凛凛

附录:唐宋发髻示例

……春之绵绵

夏之灼灼

秋之瑟瑟

冬之凛凛

附录:唐宋发髻示例

……

用户评价

翻开《青青子佩》,我仿佛置身于一个古色古香的庭院,耳边回响着吴侬软语般的古韵。这本书对我而言,更像是一次与古人精神的对话。我一直认为,服饰是人类最原始、也最直接的表达方式之一,它映照着时代的风貌、社会的等级、个人的情趣,甚至是内心深处的渴望。而诗词,更是人类情感的结晶,是心灵最深处的呐喊。当这两者结合,便能激荡出何等绚烂的火花?我期待书中能有那些关于汉服的雅致,唐装的雍容,宋裙的清丽,明代的端庄,甚至是那些早已失传的朝代的服饰风采,它们是如何在不同的历史时期,被不同身份的人们所穿着,所传承。更重要的是,我希望通过诗词的解读,能深入了解这些服饰背后所承载的文化内涵,例如,一件礼服的制式,是否对应着某种重要的祭祀仪式?一件日常便服的材质与色彩,又流露出主人怎样的生活态度?我深信,这本书定能为我揭示服饰与诗词之间那千丝万缕的联系,让我在字里行间,感受历史的脉搏,触摸古人的灵魂。

评分拿到《青青子佩》这本书,我内心涌起的是一种探寻未知的好奇。我一直对中国古代服饰的演变深感着迷,觉得每一件流传下来的服饰,都像是一个无声的讲述者,诉说着历史的变迁与文化的沉淀。而诗词,更是我感受古人生活与情感的窗口。我常常在阅读诗词时,脑海中会不由自主地勾勒出诗中人物的形象,而他们的衣着,更是我关注的焦点。因此,我期待这本书能将我脑海中模糊的轮廓,变得清晰而具体。我希望它能提供一些关于古代服饰的专业知识,例如不同朝代的服饰特点,不同场合的着装规范,以及一些重要的服饰纹样、色彩的寓意。更重要的是,我希望它能巧妙地将这些知识与诗词巧妙地融为一体,让我能在品读优美的诗句时,也能领略到服饰之美,感受到诗词所描绘的那个时代的人们,是如何通过他们的衣着来表达自己的身份、情感和审美。这不仅仅是知识的积累,更是一种文化的体验。

评分读《青青子佩》这本书,最先吸引我的便是那书名本身,一股温润如玉,又带着古代诗词特有的婉约与雅致扑面而来。我一直对古代服饰情有独钟,总觉得它们不仅仅是遮体御寒的物件,更承载着历史的温度、文化的韵味,以及那个时代人们的情感与审美。想象着从那些泛黄的古籍,或是博物馆中静默陈列的文物里,能窥见一二,实在是令人心驰神往。我期待这本书能像一把钥匙,为我打开一扇通往古代服饰世界的大门,让我能够细细品味那一针一线间凝聚的匠心,那一色彩纹样中蕴含的故事。我希望它不仅仅是枯燥的图录或考据,而是能将那些流传千古的诗词,与那些精美的服饰巧妙地结合起来,让我在吟咏“青青子衿,悠悠我心”时,脑海中浮现出少年学子们那飘逸的衣衫,在读到“灼灼其华”时,眼前闪过宫廷女子们华丽的盛装。这样的结合,无疑能让服饰的历史更加鲜活,让诗词的意境更加具象,也让我的阅读体验更加丰富多彩。我迫切地想知道,作者是如何将这些看似独立的元素,编织成一幅幅生动的古代生活画卷的。

评分坦白说,我购买《青青子佩》这本书,是出于一种近乎痴迷的兴趣。我一直对中国古代的服饰文化抱有极大的热情,常常在博物馆的橱窗前驻足良久,对着那些历经沧桑的衣物,展开无尽的遐想。而诗词,尤其是那些描绘生活场景、抒发个人情怀的古诗,更是我精神世界的慰藉。我总觉得,诗词里的意象,尤其是那些关于人物的描写,总能巧妙地带出当时的服饰风貌,而服饰的细节,又何尝不是丰富了诗词的意境?所以,我特别期待这本书能够填补我在这一领域的知识空白。我希望能看到书中能将那些我耳熟能详的诗句,如“罗敷有夫”、“采莲曲”等,与真实的古代服饰图样、制作工艺、以及穿着场景联系起来。我希望它不仅仅是泛泛而谈,而是能深入到服饰的每一个细节,比如袖子的宽度,衣襟的系法,甚至是发髻的样式,以及它们与诗词中描写的特定人物、特定情境的呼应。这样的解读,才能真正让古代服饰“活”起来,让诗词的情感“看得见”。

评分在我眼中,《青青子佩》这本书,更像是一本充满人文关怀的“穿越指南”。我之所以这样形容,是因为我一直认为,服饰是时代精神最直观的载体,而诗词则是那个时代最细腻的情感流露。两者结合,便能勾勒出一个时代的精神面貌,以及生活在那个时代的人们的喜怒哀乐。我非常好奇,作者是如何通过诗词的意境,来“复原”古代的服饰的。是根据诗中提及的颜色、材质、款式进行推测,还是能找到更为确凿的史料佐证?我特别期待书中能有关于不同阶层、不同职业、甚至不同地域的服饰差异的描写,比如士大夫的儒雅,商人的精明,农人的朴实,甚至是一些隐士的清高。而诗词,又如何在这些服饰的映衬下,显得更加生动,更加感人?我希望这本书能让我不仅仅停留在“看”古代服饰的层面,更能“理解”它们背后所蕴含的文化、历史以及人情。它应该是一本能引发我深度思考的书,让我感受到古人生活的温度,以及他们对美的追求。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有