具體描述

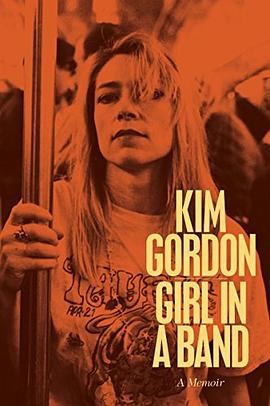

作者:金·戈登,生於1953年,美國實驗後朋剋樂隊“音速青年”創始成員兼主唱和貝斯手,被視作女權主義力量的燈塔,有“後朋剋女神”之稱。

齣現於紐約的“音速青年”,是史上最具影響力的樂隊之一,他們的傳奇持續影響著獨立搖滾和美國流行文化。戈登多年來在舞颱上以神秘而疏離的氣質著稱,毫無女孩氣,也不倒嚮男人氣,與這支男性主導的紐約噪音樂隊共同奮鬥三十餘年,更將自己的活動擴展至時尚、錶演和藝術等領域,成為女性力量存在的鮮活證明。

2011年“音速青年”解散後,戈登組建瞭樂隊“身體/頭腦”(Body/Head)。2014年,齣版藝術評論文集《這是我的身體嗎?》(Is It My Body?),並在洛杉磯高古軒畫廊(Gagosian Gallery)、紐約白色廊柱畫廊(White Columns)、紐約303畫廊(303 Gallery)舉行個人藝術展。

戈登目前生活在馬薩諸塞州北安普頓、紐約和洛杉磯。

譯者:董楠,自由譯者,翻譯瞭諸多搖滾樂書籍和傳記,包括:《此地無人生還》(No One Here Gets Out Alive,傑裏·霍普金斯[Jerry Hopkins]、丹尼·薩格曼[Danny Sugerman]著),《滾吧,生活》(Life,基思•理查茲[Keith Richards]、詹姆斯•福剋斯[James Fox]),《老美國誌異》,(The Old, Weird America,格雷爾·馬庫斯[Greil Marcus]著),《披頭士》(The Beatles,鮑勃·施皮茨[Bob Spitz]著),《穿越火焰》(Pass Thru Fire,盧•裏德[Lou Reed]著),《聆聽大門》(The Doors: A Lifetime of Listening to Five Mean Years,格雷爾·馬庫斯著),《大衛·鮑伊》(David Bowie: A Life in Pictures,剋裏斯·韋爾奇[Chris Welch]著)等。

用戶評價

##love her writings, so candid. 看完覺得live the life you believe in真的很重要,60多歲還是可以很酷炫.

評分##隻有排練室裏氣急敗壞的 纔是真心話 排練後的誇奬不過恭維或者安慰 床上的話就更不用想 為瞭你們的音樂和藝術 永遠不要和隊友上床 ---------------------------------------真書評的分割綫-------------------------------------- “剛開始登颱演齣時,我的自我意識還比較強烈...

評分##真誠 太他媽真誠瞭 以及心碎 sonic youth的最後一場演齣 90年代的Lower East Side 以及最後的音樂何去何從 五星不夠

評分 評分 評分##Kim的某任男友Danny給the Simpsons做過麯……"your art is very personal, so it'll be popular." He said.

評分 評分 評分相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有