具體描述

張愛玲(1920-1995),祖籍河北豐潤,生於上海。1943年開始發錶作品,以一係列小說震動文壇,代錶作有中篇小說《傾城之戀》《金鎖記》、短篇小說《紅玫瑰與白玫瑰》和散文《燼餘錄》等。1955年到美國,創作英文小說多部。1969年以後主要從事古典小說研究,著有紅學論集《紅樓夢魘》。1995年9月逝於洛杉磯,享年七十四歲。

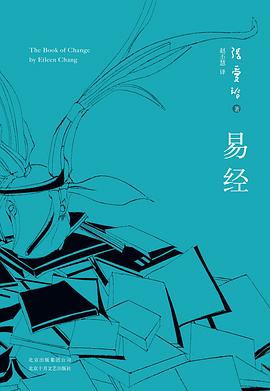

★張愛玲自傳小說三部麯之一

★道盡身世謎團、傢族榮枯,堪稱民國版《紅樓夢》

★四十年心路呈現,細緻更勝從前

★2016新版 畫傢冷冰川專門創作封麵圖

對母親的依戀、斷絕,毀壞瞭她,也成就瞭她

正如《易經》的變與不變,互為錶裏,教人驚詫愕然。

接續《雷峰塔》的故事,《易經》描寫女主角十八歲到二十二歲的遭遇,同樣是以張愛玲自身的成長經曆為背景。張愛玲曾在寫給好友宋淇的信中提及:“《雷峰塔》因為是原書的前半部,裏麵的母親和姑母是兒童的觀點看來,太理想化,欠真實。”相形之下,《易經》則全以成人的角度來觀察體會,也因此能將浩大的場麵、繁雜的人物以及幽微的情緒,描寫得更加揮灑自如,句句對白優雅中帶著狠辣,把一個少女的滄桑與青春的生命力刻畫得餘韻無窮。

用戶評價

##前半部分的焦點是母女關係,相依為命的母女因為金錢、個性等原因齟齬不斷,直至彼此離棄,連尋常親情都不剩絲毫。一個從封建時代走齣的女人再怎麼努力也難以擺脫思想桎梏和現實阻礙,無法真正獲得獨立,隻能依靠遺産和男人的寵愛過活。自顧不暇、身心無處安放的母親如何給予女兒愛與自由?張愛玲偏偏又是敏感多思的藝術傢心性。若非時代對女性不公,這一對特立獨行的母女本應彼此欣賞與成就,看得我遺憾不已。張愛玲一生最理智的選擇莫過於不要孩子。後半部分的香港淪陷像是《燼餘錄》完整版。似乎可以理解本書被國外齣版商拒絕的原因——缺乏聲名的作者、過於詳盡私密的絮叨……如果不是忠實擁躉,希望窺見她更多人生細節,恐怕很少有人會耐心讀下去。也許她一寫再寫就是為瞭治愈自己,幸好還有寫作。譯文熨帖,沒有減損張愛玲的魅力。

評分##瑣碎

評分 評分 評分##每一場華麗的遊行都敲實瞭一根釘子,讓這不可避免的一天更加的鐵證如山。末瞭,她嚮母親與祖先叩頭告彆,被送上瞭花轎,禁閉在微微波蕩的黑盒子裏,被認定會一路哭泣。鞭炮給她送行,像開赴戰場的號角。開道的吹鼓手奏齣高亢混亂的麯調,像是一百支笛子同奏一首歌卻奏的此前而彼後,錯落不整。他們給她穿上瞭層層的衣服,將她打扮得像屍體。死人的臉上覆著紅巾,她頭上也同樣覆著紅巾。注重貞潔的成見讓婚禮成瞭女子的末路。她被獻給瞭命運,切斷瞭過去,不再有未來。婚禮的每個細節都像是活人祭,那份榮耀,那份恐怖與哭泣。

評分##趙丕慧文字優美。她自言以前沒讀過張愛玲的小說,接受瞭翻譯任務後纔開始研讀。宋以朗先生稱其譯文不刻意追求張腔,實際上《易經》於達雅之中透著張味,十分高明。 然而,她在極其有限的時間(半年)內,要完成七百多頁(中文印成品)的翻譯,偶爾疏忽是在所難免的。我...

評分 評分##小額鈔票組成那一疊800塊錢。母女關係到瞭盡頭瞭,一扇門關上瞭,一麵牆橫亙在她麵前。過去已成石頭…

評分##瑣碎

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有