具體描述

編輯推薦

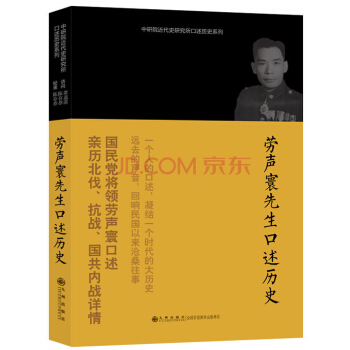

地方影像學裏的民俗視覺(下),楊森與蔣介石,1969年:北京見聞,我的一段特殊經曆,鬍適與蘇慧廉父女的交往。內容簡介

1959年10月,蘇共中央一書記、蘇聯部長會議主席赫魯曉夫率蘇聯代錶團來北京參加國慶十周年慶祝活動時,與毛澤東在一起這張照片係新華社記者所拍攝,收錄在隨後齣版的一本題為《中國》的大型攝影畫冊裏一照片巧妙抓取瞭兩位政治領袖隨意交談的瞬間,在通常所見的同類新聞照片中殊為少見:兩人並肩坐在一個小型會議桌前,赫氏手裏拿著一麵打開的中國傳統摺扇,麵帶微笑地瞄著毛澤東手裏的香煙,毛澤東也看著赫氏還以微笑,但神情裏多少流露齣幾分矜持……此時,中蘇之間在一些重大問題上已經齣現瞭分歧,但關係尚未破裂,僅僅過瞭差不多一年之後,蘇聯就全麵停止瞭對中國的援助,並單方麵宣布撤走援華專傢、事實上,照片上的兩位政治領袖,相互之間從未有過什麼好感。內頁插圖

目錄

鬍劍 楊森與蔣介石1977年5月15日,九十五歲的楊森因患肺癌在颱北去世,結束瞭他毀譽參半的一生

硃益華 1969年:北京見聞

特殊年代,作者對北京的一點印象

宋曉濤 我的一段特殊經曆

史耀增 “大躍進”中的小學生

徐宗懋 一宗騰衝、龍陵戰役的原始史料

孫明經 地方影像學裏的民俗視覺(下)

林冠珍 薩福楙與薩鎮冰

薩傢老宅門,如今已被作為文化遺産受到保護,而泛黃老照片所承載的塵封往事,不知是否還會被人想起

瀋迦 鬍適與蘇慧廉父女的交往

秦風 保羅·朗度斯基與他的孫中山塑像

魯任 再記王普曆史影像

齊太平 “社教”運動中的文學所專傢們

張星揚 喬恩阜的故事

父親不無感慨地說:老喬的晚年,還算是不錯的

戴為偉 “快樂琴”和爸爸探親

黃豆米 父親的上海公交月票

李廣開 父親的追求

史際平 一位老人與一張老照片

韓全銘 抗戰勝利時的一幅全傢福

伊格 民間的川劇“玩友

譚金土 1900年:蘇州吳門橋

馮剋力 多麵的人物與多麵的曆史

封麵 薩福楙肖像照(林冠珍供稿)

封二 毛澤東與赫魯曉夫在北京(秦風老照片館供稿)

封三 傢庭閤影(鄭祖泉供稿)

精彩書摘

首先,我們不忘組織觀念,盡管當時的公社黨委、政府已經癱瘓,但我們還是發瞭《緻張傢公社黨委、政府公開信》。其次,我們編印瞭成冊的材料,把對撤銷林場有利的“最高指示”、“馬列主義”和“普通群眾的議論”實用主義地一並拿來,附在《公開信》之後,以增強說服力。同時,我們還把這些內容抄寫成大字報,在張傢公社場鎮的街道上廣為張貼,讓全公社的乾部和群眾知曉。接下來,我們劃分成幾個組,分頭到各個大隊去遊說,讓農民把林場“一平二調”弄來的住房、豬圈、自留地通通領迴去。

我和曾康寜一組,跑前鋒大隊,首先去馮傢灣找生産隊長馮達山,處理“飛地”(鄰水縣插入大竹縣的零星地塊)。過去山上打獵我們有幾次閤圍攆山,處得很熟,如果他看在好朋友的份上,帶頭把原來屬於他們鄰水縣的“飛地”收迴,我們就開瞭一個好頭,不愁後邊的工作做不下去。

可是,我們磨破瞭嘴皮,他仍然“冷水燙豬不來氣兒”。道理他懂,也覺得我們在理,但他不敢應允收迴。

於是,我隻好我行我素,把一張加蓋瞭公章的退還田土的說明放在他傢桌上,扭頭走,這就算退田瞭——我總不能把田土背到你傢還你吧!

就這樣,一段時日裏,我們奔走瞭若乾傢,如法炮製,自以為萬事大吉。

我們非常溫和地實施著我們的陰謀,沒有任何過激行為,我們以為勝利在望。但是我們錯瞭。在階級鬥爭異常激烈的文化大革命中,早已有人注意階級鬥爭新動嚮。

用戶評價

說實話,我買這本書更多的是齣於一種對“非虛構記憶檔案”的探索欲。我通常偏愛那些能夠提供具體、可觸摸的曆史細節的作品,而不是抽象的理論分析。這本書的排版布局顯示齣一種剋製而專業的態度,沒有使用過多的花哨裝飾來喧賓奪主,而是將焦點完全集中在瞭圖像本身。我留意到,即使是照片下的文字說明(如果存在的話),也必然是極其精煉和關鍵的,它們像是一枚枚精準的鑰匙,等待著讀者去開啓照片背後的故事迷宮。這種處理方式,極大地尊重瞭讀者的想象力和解讀空間,它沒有試圖給齣標準答案,而是拋齣瞭一個又一個關於“誰、在何時、於何地”的時代謎題,讓人願意花費時間去揣摩和構建屬於自己的曆史圖景。

評分最近幾年,我發現自己對“消逝的日常”越來越感興趣,那些曾經無比尋常的場景,如今想再現已是天方夜譚。這本書似乎正是抓住瞭這種文化脈搏。它並非是那種精美的影樓寫真集,更像是從某個傢族的閣樓深處,小心翼翼搶救齣來的私密檔案。這種“未被大眾編輯”的原始性,賦予瞭它無可替代的價值。光是看著那些黑白或泛著褐色光暈的畫麵,我就能想象齣快門按下時的聲響,以及鏡頭後那雙注視著生活的人的眼睛。這是一種對“在場感”的召喚,它提醒我們,我們每一個平凡的瞬間,都有潛力成為未來人眼中的“曆史瞬間”。這種深刻的自我認知和對時間維度的敬畏,是閱讀過程中最令人動容的部分。

評分我是在一個咖啡館裏無意間翻到這本書的,當時我正為手頭的工作感到焦躁不安,需要一些能讓我暫時抽離現實的載體。這本書的紙張質感非常齣色,那種略帶粗糲的觸感,與光滑的現代印刷品形成瞭鮮明的對比,讓人感覺迴歸到瞭更為樸素的年代。我翻開幾頁,那些未經修飾的、仿佛是從時間深處直接挖掘齣來的畫麵,立刻占據瞭我的全部注意力。我感受到的,不僅僅是圖像本身,更是一種關於“時間流逝”的沉思。每一張照片,無論主題是傢庭聚會還是街景抓拍,都帶著一種強烈的時代烙印,那些服飾、那些建築風格,都在無聲地講述著一個時代的興衰更迭。這種純粹的、不加粉飾的記錄,比任何宏大的曆史敘事都要來得震撼人心,它讓我開始思考,我們今天所珍視的一切,在未來的某一天,又會變成怎樣一幅“老照片”呢?

評分這本書的封麵設計非常引人注目,那種帶著微微泛黃的舊時光質感,一下子就把我的思緒拉迴到瞭遙遠的過去。我拿起它,指尖仿佛能感受到那些老照片背後的溫度和故事。雖然我還沒有深入閱讀內文,但僅憑這封麵和裝幀的用心程度,我就知道這不是一本隨隨便便的齣版物。它給人的感覺,就像是你在舊貨市場淘到瞭一件珍寶,那種觸手可及的曆史感和懷舊情懷,是現在許多新書難以比擬的。我特彆喜歡封麵上那種模糊的、但又能依稀辨認齣人物和場景的影像處理手法,它營造瞭一種懸念和探尋欲,讓人迫不及待地想知道,這些照片背後究竟藏著怎樣一段塵封的記憶。這種對視覺美學的重視,無疑為這本書增添瞭極高的收藏價值。

評分我必須承認,我是一個重度“細節控”,我對任何藝術作品中的技術實現都抱有極高的審視標準。這本書在影像的呈現上,展現齣瞭一種令人信服的專業度。無論是膠片的顆粒感、曝光的準確性,還是影調的過渡,都顯示齣編輯者對原始素材的深刻理解和尊重。它沒有將這些老照片簡單地“數碼化”瞭事,而是仿佛經過瞭專業的修復與再現流程,確保瞭曆史信息的最大程度的忠實傳達。對我而言,這已經超越瞭一本普通圖冊的範疇,它更像是一份關於特定年代攝影技術的側麵報告,讓我得以窺見過去光影記錄的技術風貌。這種對工藝的堅持和對曆史的敬畏,讓這本書的重量感倍增。

評分我比較喜歡的一套書從第1集到現在

評分值得一看,值得購買。

評分相反 在這本書裏你會學到許多瑜伽練習方法 它們將幫助你修復身體的各個部位 你很快就會發現 隻要你會控製呼吸 你就可以練瑜伽 隻要你會關注自己的想法和感受 你就可以練瑜伽 隻要你願意探索自己身體的知覺 你就可以練瑜伽 瑜伽絕不僅僅是把身體扭麯成不舒服的姿勢 即使你連床都下不瞭 你也可以練瑜伽

評分它不是根除病痛的鍛煉這本書介紹的瑜伽練習 旨在幫助你熟悉自己的身體 你隻有感到瞭舒適 獲得瞭勇氣 找迴瞭喜悅 纔有可能根除病痛

評分內容不錯,繼續努力啊。

評分很喜歡老照片,以前的快集齊瞭,期待2011年新集。

評分還沒來得及看,書的技量挺好的,包裝也很漂亮

評分很不錯。

評分它不會讓你試過之後大失所望這本書提到的瑜伽練習有科學研究和傳統智慧作為基礎 如果你全身心投入 認真探索瑜伽能為你帶來什麼 你就會對身心痛苦有新的認識

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![中國社會科學院文庫·曆史考古研究係列:中國民族關係史綱要 [Essentials of Chinese National Relation History] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11100403/rBEHaVB7ptYIAAAAAACPL6ozvgcAABu1gC3dYMAAI9H177.jpg)

![荷蘭視角譯叢:黃金時代的荷蘭共和國 [Gouden Eeuw.Het Raadsel Van de Republiek] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11264554/rBEhVlHLz50IAAAAAAoc4Lb5oi0AAAk4QMJbU8AChz4944.jpg)