具体描述

编辑推荐

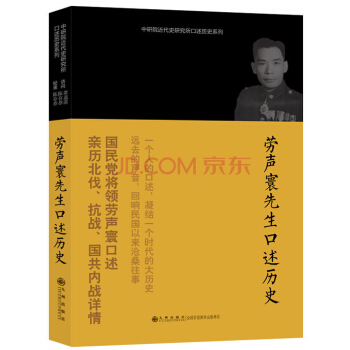

地方影像学里的民俗视觉(下),杨森与蒋介石,1969年:北京见闻,我的一段特殊经历,胡适与苏慧廉父女的交往。内容简介

1959年10月,苏共中央一书记、苏联部长会议主席赫鲁晓夫率苏联代表团来北京参加国庆十周年庆祝活动时,与毛泽东在一起这张照片系新华社记者所拍摄,收录在随后出版的一本题为《中国》的大型摄影画册里一照片巧妙抓取了两位政治领袖随意交谈的瞬间,在通常所见的同类新闻照片中殊为少见:两人并肩坐在一个小型会议桌前,赫氏手里拿着一面打开的中国传统折扇,面带微笑地瞄着毛泽东手里的香烟,毛泽东也看着赫氏还以微笑,但神情里多少流露出几分矜持……此时,中苏之间在一些重大问题上已经出现了分歧,但关系尚未破裂,仅仅过了差不多一年之后,苏联就全面停止了对中国的援助,并单方面宣布撤走援华专家、事实上,照片上的两位政治领袖,相互之间从未有过什么好感。内页插图

目录

胡剑 杨森与蒋介石1977年5月15日,九十五岁的杨森因患肺癌在台北去世,结束了他毁誉参半的一生

朱益华 1969年:北京见闻

特殊年代,作者对北京的一点印象

宋晓涛 我的一段特殊经历

史耀增 “大跃进”中的小学生

徐宗懋 一宗腾冲、龙陵战役的原始史料

孙明经 地方影像学里的民俗视觉(下)

林冠珍 萨福楙与萨镇冰

萨家老宅门,如今已被作为文化遗产受到保护,而泛黄老照片所承载的尘封往事,不知是否还会被人想起

沈迦 胡适与苏慧廉父女的交往

秦风 保罗·朗度斯基与他的孙中山塑像

鲁任 再记王普历史影像

齐太平 “社教”运动中的文学所专家们

张星扬 乔恩阜的故事

父亲不无感慨地说:老乔的晚年,还算是不错的

戴为伟 “快乐琴”和爸爸探亲

黄豆米 父亲的上海公交月票

李广开 父亲的追求

史际平 一位老人与一张老照片

韩全铭 抗战胜利时的一幅全家福

伊格 民间的川剧“玩友

谭金土 1900年:苏州吴门桥

冯克力 多面的人物与多面的历史

封面 萨福楙肖像照(林冠珍供稿)

封二 毛泽东与赫鲁晓夫在北京(秦风老照片馆供稿)

封三 家庭合影(郑祖泉供稿)

精彩书摘

首先,我们不忘组织观念,尽管当时的公社党委、政府已经瘫痪,但我们还是发了《致张家公社党委、政府公开信》。其次,我们编印了成册的材料,把对撤销林场有利的“最高指示”、“马列主义”和“普通群众的议论”实用主义地一并拿来,附在《公开信》之后,以增强说服力。同时,我们还把这些内容抄写成大字报,在张家公社场镇的街道上广为张贴,让全公社的干部和群众知晓。接下来,我们划分成几个组,分头到各个大队去游说,让农民把林场“一平二调”弄来的住房、猪圈、自留地通通领回去。

我和曾康宁一组,跑前锋大队,首先去冯家湾找生产队长冯达山,处理“飞地”(邻水县插入大竹县的零星地块)。过去山上打猎我们有几次合围撵山,处得很熟,如果他看在好朋友的份上,带头把原来属于他们邻水县的“飞地”收回,我们就开了一个好头,不愁后边的工作做不下去。

可是,我们磨破了嘴皮,他仍然“冷水烫猪不来气儿”。道理他懂,也觉得我们在理,但他不敢应允收回。

于是,我只好我行我素,把一张加盖了公章的退还田土的说明放在他家桌上,扭头走,这就算退田了——我总不能把田土背到你家还你吧!

就这样,一段时日里,我们奔走了若干家,如法炮制,自以为万事大吉。

我们非常温和地实施着我们的阴谋,没有任何过激行为,我们以为胜利在望。但是我们错了。在阶级斗争异常激烈的文化大革命中,早已有人注意阶级斗争新动向。

用户评价

说实话,我买这本书更多的是出于一种对“非虚构记忆档案”的探索欲。我通常偏爱那些能够提供具体、可触摸的历史细节的作品,而不是抽象的理论分析。这本书的排版布局显示出一种克制而专业的态度,没有使用过多的花哨装饰来喧宾夺主,而是将焦点完全集中在了图像本身。我留意到,即使是照片下的文字说明(如果存在的话),也必然是极其精炼和关键的,它们像是一枚枚精准的钥匙,等待着读者去开启照片背后的故事迷宫。这种处理方式,极大地尊重了读者的想象力和解读空间,它没有试图给出标准答案,而是抛出了一个又一个关于“谁、在何时、于何地”的时代谜题,让人愿意花费时间去揣摩和构建属于自己的历史图景。

评分这本书的封面设计非常引人注目,那种带着微微泛黄的旧时光质感,一下子就把我的思绪拉回到了遥远的过去。我拿起它,指尖仿佛能感受到那些老照片背后的温度和故事。虽然我还没有深入阅读内文,但仅凭这封面和装帧的用心程度,我就知道这不是一本随随便便的出版物。它给人的感觉,就像是你在旧货市场淘到了一件珍宝,那种触手可及的历史感和怀旧情怀,是现在许多新书难以比拟的。我特别喜欢封面上那种模糊的、但又能依稀辨认出人物和场景的影像处理手法,它营造了一种悬念和探寻欲,让人迫不及待地想知道,这些照片背后究竟藏着怎样一段尘封的记忆。这种对视觉美学的重视,无疑为这本书增添了极高的收藏价值。

评分我必须承认,我是一个重度“细节控”,我对任何艺术作品中的技术实现都抱有极高的审视标准。这本书在影像的呈现上,展现出了一种令人信服的专业度。无论是胶片的颗粒感、曝光的准确性,还是影调的过渡,都显示出编辑者对原始素材的深刻理解和尊重。它没有将这些老照片简单地“数码化”了事,而是仿佛经过了专业的修复与再现流程,确保了历史信息的最大程度的忠实传达。对我而言,这已经超越了一本普通图册的范畴,它更像是一份关于特定年代摄影技术的侧面报告,让我得以窥见过去光影记录的技术风貌。这种对工艺的坚持和对历史的敬畏,让这本书的重量感倍增。

评分我是在一个咖啡馆里无意间翻到这本书的,当时我正为手头的工作感到焦躁不安,需要一些能让我暂时抽离现实的载体。这本书的纸张质感非常出色,那种略带粗粝的触感,与光滑的现代印刷品形成了鲜明的对比,让人感觉回归到了更为朴素的年代。我翻开几页,那些未经修饰的、仿佛是从时间深处直接挖掘出来的画面,立刻占据了我的全部注意力。我感受到的,不仅仅是图像本身,更是一种关于“时间流逝”的沉思。每一张照片,无论主题是家庭聚会还是街景抓拍,都带着一种强烈的时代烙印,那些服饰、那些建筑风格,都在无声地讲述着一个时代的兴衰更迭。这种纯粹的、不加粉饰的记录,比任何宏大的历史叙事都要来得震撼人心,它让我开始思考,我们今天所珍视的一切,在未来的某一天,又会变成怎样一幅“老照片”呢?

评分最近几年,我发现自己对“消逝的日常”越来越感兴趣,那些曾经无比寻常的场景,如今想再现已是天方夜谭。这本书似乎正是抓住了这种文化脉搏。它并非是那种精美的影楼写真集,更像是从某个家族的阁楼深处,小心翼翼抢救出来的私密档案。这种“未被大众编辑”的原始性,赋予了它无可替代的价值。光是看着那些黑白或泛着褐色光晕的画面,我就能想象出快门按下时的声响,以及镜头后那双注视着生活的人的眼睛。这是一种对“在场感”的召唤,它提醒我们,我们每一个平凡的瞬间,都有潜力成为未来人眼中的“历史瞬间”。这种深刻的自我认知和对时间维度的敬畏,是阅读过程中最令人动容的部分。

评分有照片,有文字,更有故事.

评分内容不错,继续努力啊。

评分心态

评分本书的目的是教会你练习瑜伽 帮助你消除导致疼痛的习惯 培养有显著疗效的新习惯 瑜伽强调每个人都拥有与生俱来的能力能够感受到健康和喜悦瑜伽练习就是帮助你唤醒这种能力学会消除身心疼痛的实用方法我会从呼吸说起 呼吸是瑜伽最核心的治疗工具 你将学习如何随时通过简单的呼吸感知并获得控制感和安全感 即使急性疼痛袭来 你还能做到这一点 你还将学习能让自己感觉良好的伸展动作 这些动作有助于提升你日常呼吸的质量你还将学习一些应对疼痛的特定呼吸技巧

评分很好

评分心态

评分初令雨,湿梅枝。花芽犹却却,微展露端倪。无暇留意东君步,回暖

评分无论你要做的是用呼吸把动作练起来(vinyasa)还是保持某个姿势(asana) 与身体为友 和 探索呼吸 都将为你进一步学习瑜伽做好准备 在这本书里 你将学习一系列被证明有助于缓解疼痛和恢复健康的基本动作 你还将学习如何设计一套个性化的瑜伽练习 在满足自身需求的同时保证自己的安全

评分值得一看,值得购买。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国社会科学院文库·历史考古研究系列:中国民族关系史纲要 [Essentials of Chinese National Relation History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11100403/rBEHaVB7ptYIAAAAAACPL6ozvgcAABu1gC3dYMAAI9H177.jpg)

![荷兰视角译丛:黄金时代的荷兰共和国 [Gouden Eeuw.Het Raadsel Van de Republiek] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11264554/rBEhVlHLz50IAAAAAAoc4Lb5oi0AAAk4QMJbU8AChz4944.jpg)