具体描述

基本信息

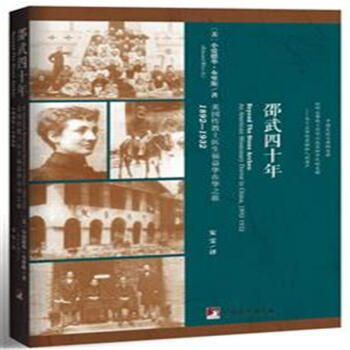

| 商品名称: 1892-1932-邵武四十年-美国传教士医生福益华在华之旅 | 出版社: 中央编译出版社北京图书发行部 | 出版时间:2015-11-01 |

| 作者:布里斯 | 译者:安雯 | 开本: 32开 |

| 定价: 48.00 | 页数:297 | 印次: 1 |

| ISBN号:9787511727930 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

编辑推荐

1、传教士题材一直是近代历史图书中的热门。13年出版《寻找·苏慧廉》一书曾嫌弃一阵“传教士热”。本书主人公福益华也是这样一名来到中国默默奉献的传教士。与著名的传教士苏慧廉、司徒雷登、李提摩太等不同的是,福益华的在华经历是和*普通的穷苦大众联系在一起的。本书不仅具有很高的在华传教士研究价值,而且记录了当时邵武及其人民生活的真实面貌,对于读者了解那段历史时期具有重要意义。

2、本书系福益华之子小爱德华·布里斯所撰写,布里斯是美国著名记者和撰稿人,曾获保罗·怀特电子媒体记者终生成就奖,在纪实写作方面颇有建树。本书建立在大量书信、日记、谈话以及作者的亲身经历的基础上,情感充沛,文笔细腻,亲切动人,是一部将抒情与纪事、私人记录和公共历史结合在一起的传记类佳作。

3、特邀复旦大学宗教学系教授李天纲老师为本书撰写导读,高度评价本书的文学性和历史价值。

在本书中,优秀的记者小爱德华·布里斯,也就是本书主人公的儿子,讲述了他的父亲冒着生命的危险,无私地为他人服务的故事。书中的各种传奇和轶事,为我们勾画出一位美国传教士的完整画像:从他在新伯里港幸福的童年开始,到他在耶鲁大学的生气勃勃的学生生活,再到偏远的中国小城,为了帮助中国人民,他与疟疾、牛瘟、洪水战斗。这位给自己取名“福益华”的传教士孜孜不倦地治疗病患,为婴儿接生,寻找消灭牛瘟的方法——在他身上,体现了崇高的基督教精神和人文关怀。

对福益华生活的贴近观察,既让我们看到传教事业在中国保守文化中面临的阻碍,还让我们从不同角度观察到当时中国在清末民初剧烈变化之际的缩影。

内容提要

晚清以来,中国海禁重开,大批西方传教士来华,在这片充满苦厄与动荡的土地上拓荒、布道。1892年,来自美国麻省的26岁青年爱德华·布里斯,即后来人们熟知的福益华医生,漂洋过海,开始了他前往中国的奇异之旅。在偏远贫困的山城邵武,他克服难以想象的艰难,与疟疾、牛瘟、洪水战斗,开创了各种工作。

在那艰难动荡的岁月,他一个人就是一支和平队。他以一人之力,为该地200万人口提供医疗服务。他学习方言,抢救难产孕妇;创办学校,建造诊所;从美国引进名种家畜,建立奶牛场,与瘟疫斗争,成为“牛瘟免疫的一位先驱”……他是邵武人口中的“福先生”——福益华。

福益华在中国结婚生子,经历了远方亲友亡故的悲伤,见证了战争的血腥和残忍,最终迫于时局离开中国。然而,直至生命结束,他仍梦想有一天能重返这片土地。邵武城外的山岭上耸立着几道石牌坊。福益华绕过半个地球,一次又一次,无数次地从这几道石牌坊下走过,前后历时四十年。

他留下的最后一句话是:“我热爱中国人民。”

作者简介

著者简介:

小爱德华·布里斯(Edward Bliss Jr.,1911—2002),福益华之子,1911年出生于中国福州。青年时代开始从事记者工作,曾任美国著名广播电视节目主持人爱德华·R.莫洛(即影片《晚安,好运》的主角)的撰稿人和制作人,以及哥伦比亚广播公司晚间新闻的著名主持人沃尔特·克朗凯特新闻编辑。1968年,在美国大学创办了广播记者新闻课程,并成为终身教授,直到1977年退休。1993,荣获保罗·怀特电子媒体记者终生成就奖。2002年,在弗吉尼亚州亚历山德拉市的家中病逝,享年90岁。

一位朋友为小爱德华·布里斯撰写小传时特别提到,他尤其为自己的父亲感到自豪,所以极其珍视自己名字中的“小”字和后面的缩写号。

译者简介:

安雯,译作另有《人性中的善良天使:暴力为什么会减少》《生死民主》等。

目录

中文版序跨越石牌门:新伯利港与邵武之间的人生

作者的话

来到朋友们中间

南平之后的激流险滩

往事难忘

我做过的最傻的一件事

教授那些已经死亡的语言,这样的生涯极其无聊

我想我一向是一个特立独行的人

在夜晚,我们蜷缩在洞穴中

能想象吗?

被人需要的感觉

去诊所路上遇见的一件怪事

非常的环境

疗养胜地

没有人能够请教,只有唯一的伟大医生

我们在这里很安全

我认识到,任何来信都可能带给我悲伤的消息

在这里盖一座房子需要极大的耐性

回家的感觉

终于到家了!

希望犹存

堕入爱河

四处漏风

我必须非常谨慎,才能避免闲言碎语

宣布女儿成婚

11月1日,在中国邵武的家中

是的,我吹过短号

三口之家很遗憾,我们没有建一所更适合中国人的房子

倍数效应

我认为她们都是文雅、有教养的修女

快来看云彩

为了我的工作,我更加强壮了

很多迹象都显示中国正在发生变化

黑色星期一

马可·波罗到过这里

我满脑子想得都是牛

我们本来不应该做推销,但是......

令人沮丧的时刻

我必须承认,我累了

还有些事情需要我再留一段时间

又回家了

必须帮助他们自救

晚上可以睡个好觉了

需要之迫切,令人难以置信

对于这样漫长的旅程来说,它实在太年轻了

那天是圣诞节,我刚刚吃完我的布丁

那天早上,我发现周围到处都是残垣断壁

仅仅有未来的好处显然是不够的

他会觉得不虚此行

希望你们不要夸张地认为我有什么重要的贡献

建宁陷落

兵临城下

后记

致谢

译名对照表

译后短语

用户评价

第二段评价 当看到《1892-1932-邵武四十年-美国传教士医生福益华在华》这个书名时,我脑海里首先浮现的是一幅幅充满历史感的画面。那是一个西方世界对东方充满好奇,东方世界也在艰难摸索的时代。福益华医生,这个名字本身就蕴含着一种跨越地域和文化的联系。我想象着他在邵武的诊所,简朴而充满温情,病患们带着或病痛或期盼的眼神,围在他身旁。四十年,足以让一个人对一个地方产生深厚的情感,也足以让一个地方对一个人留下深刻的记忆。这本书的价值,我猜想,不仅仅在于记录一个传教士医生的行医生涯,更在于它可能折射出那个时期中国基层社会的真实图景。例如,当时的医疗卫生状况如何?普通百姓的健康问题主要集中在哪些方面?福益华医生是如何应对这些挑战的?他的医学知识和技术,在当时中国社会是否具有突破性?此外,传教士的身份也意味着他会接触到宗教、文化、教育等多个层面。这本书会不会探讨福益华医生在传播西方文化和价值观的同时,如何理解和尊重中国本土的传统文化?他与中国民众的互动,又会为他带来怎样的思想冲击和个人成长?我迫切想了解,在那个东西方文明交融与碰撞的年代,福益华医生的这四十年,是如何谱写出一段独特的生命篇章的。

评分第四段评价 看到“1892-1932-邵武四十年-美国传教士医生福益华在华”这个书名,我的脑海中 immediately 出现了一个画面:一位身着长袍、面容慈祥的外国医生,在古朴的中国小镇上,用精湛的医术和一颗仁爱的心,为当地百姓解除病痛。四十年,这是一个多么漫长而又充满故事的时间跨度,足以见证一个人的成长、一个地方的变化,甚至是一个时代的变迁。福益华医生,这个名字本身就带着一种历史的厚重感。我非常想知道,在这四十年里,他究竟经历了什么?他是如何从一个异乡人,融入到一个全然不同的文化环境中的?他的医学实践,仅仅是简单的施诊送药,还是有更深层次的探索和贡献?他是否记录下了当时邵武地区的疾病谱,或者为当地的公共卫生事业做出了开创性的努力?更重要的是,作为一名传教士,他在信仰与实际行动之间是如何平衡的?他与中国人民的交流,是否仅仅停留在医疗层面,还是深入到他们的生活、思想和精神层面?这本书,或许能够为我们提供一个独一无二的视角,去审视那个变革时期中国基层社会的面貌,去理解西方传教士在中国扮演的复杂角色,以及福益华医生个人,在这段历史洪流中所留下的独特印记。

评分第一段评价 这本书的名字让我瞬间联想到那段风起云涌的时代,1892到1932,整整四十年,这是中国近代史上一个剧烈变革的时期,也是西方传教士在中国展开活动的重要阶段。而“美国传教士医生福益华”这个名字,更是勾起了我对历史人物的好奇心。一个在异国他乡行医传道的外国人,他的经历会是怎样的?书名中的“邵武”则将故事的具体地点锁定在中国福建省的一个小城,这让我对那个时代、那个地方的社会风貌、人文习俗充满了想象。我想象着福益华医生如何克服语言障碍、文化差异,如何在医疗条件相对落后的条件下救死扶伤,又如何在精神上传播信仰。这本书或许能为我们展现一位传教士医生的日常工作,他如何与当地民众建立联系,他眼中的中国又是怎样的景象?是充满异域风情,还是在现代化的冲击下逐渐改变?我尤其期待书中能触及当时中国的社会问题,比如疾病的流行、人们的信仰,以及传教士的角色在其中扮演了怎样的作用。我希望作者能用细腻的笔触,勾勒出福益华医生作为一个个体,在时代的洪流中留下的印记。

评分第五段评价 《1892-1932-邵武四十年-美国传教士医生福益华在华》这个书名,本身就勾勒出了一幅宏大的历史画卷,以及一个鲜活的人物形象。四十年,一段足以让人生铭记的时光,尤其是在中国近代史上这样一个风云激荡的年代。福益华,一个来自美国的传教士医生,将他的人生中最宝贵的时光献给了中国的邵武。我迫切地想知道,这位医生在那个年代的中国,究竟扮演了怎样的角色?他的医疗工作,是否为当地的医疗卫生事业带来了新的曙光?他如何克服语言和文化的障碍,与当地民众建立信任,并用他所学的知识去治愈疾病?作为一名传教士,他的信仰在这段经历中又起到了怎样的作用?这本书,能否让我们窥见到当时中国基层社会的真实生活,以及西方传教士与中国本土文化碰撞、融合的复杂图景?我特别期待书中能够展现福益华医生作为个体,他的内心世界,他的思考,他的情感。他是如何看待当时中国的社会变迁,他对中国人民有着怎样的情感?又是什么样的力量,让他能够在这片异国土地上坚持行医传道四十年之久?这本书,或许能够为我们提供一个独特的视角,去理解那个时代的中国,以及那些在历史洪流中留下深刻足迹的个体。

评分第三段评价 《1892-1932-邵武四十年-美国传教士医生福益华在华》,这书名仿佛是一条时光隧道,将人直接带回那个遥远的年代。福益华,一个美国医生,却在中国福建的邵武度过了人生中最宝贵的四十年。这不仅仅是一个关于医疗救助的故事,更是一段跨文化交流的史诗。我很好奇,福益华医生是如何选择邵武作为他行医传道的目的地的?在那片土地上,他遇到了怎样的人,经历了怎样的事?是什么样的信念支撑着他在异国他乡坚持了整整四十年?我推测,这本书或许会详细描绘他在医疗上的贡献,比如他可能引入了新的治疗方法,培训了当地的医护人员,改善了当地的卫生条件。但更让我感兴趣的是,他如何处理在跨文化背景下的宗教信仰传播。传教士的身份,意味着他不仅是医生,更是精神的引导者。他如何看待中国人的传统信仰,他又是如何以自己的方式传播基督教的?这本书或许会揭示一个在西方人眼中充满神秘的中国,以及一个在中国人眼中可能带着某种异域色彩的传教士。我期待作者能够深入挖掘福益华医生的内心世界,展现他面对的困惑、挑战和成就,以及他如何在这个过程中,对中国和中国人民形成自己独特的理解和感情。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有