具体描述

内容简介

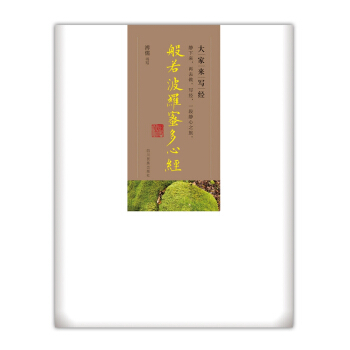

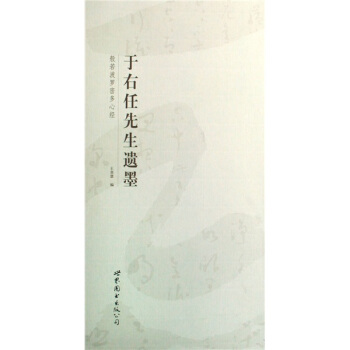

《于右任先生遗墨:般若波罗密心经》是陕西任氏(任汉平)释草符号书法研究会藏品之一,亦为佳品,以飨书法爱好者。学习书法我认为首先要真心去爱,,全心投入静心练习,稳心感悟,书体之间不是爷爷孙子之排序,不是必须先习楷书才能习行书与草书。书体之间是平行的。兄弟姊妹关系,你喜欢那种书体或者那本字帖你就有兴趣,那你就学习那种书体,你就临那本字帖。有兴趣就有吸引力,就容易入帖,就会引发钻研的信心。有信心,就会坚持的时间久,日复一日自己有进步,有进步就更有兴趣……这样良性循环使你不知不觉的成为一个书法嗜好者——癖好者——书狂——书醉;从习者到讲者,人生一大乐事矣。于右任先生的精神和艺术永放光芒,永启迪后人!

内页插图

前言/序言

于右任先生是一位道德高尚的革命家,孙中山先生“三大政策”的忠实奉行者,中国共产党的朋友。同样重要的,他又是杰出的书法家,草书圣手,书法教育的创新者。他还是近代优秀的中华诗人、词人。由于先生在政治上和艺术上的卓越贡献,他赢得了近一个世纪以来台海两岸的中国人和国外华人的崇敬和怀念。我从右任先生的女婿屈武同志所编的《于右任诗词集》中读到先生在抗日战争胜利时所写的《满江红》中的名句:

“新时代,新国防,新中国,寿无疆。把百年深痛,付太平洋。世界和平应有责,中华建设更应当。”

今天的读者在这里难道不觉得这正像我们自己的心声吗?伟大的预见真有穿透时空的神力吧。先生在这首词的小序中点明:它是“用(姜)白石之调,写(岳)武穆之心”。这就难怪“中华良知古今同”了。

我于幼年,已知右任前辈与我母舅卢师谛上将谊同友于。母舅于一九一五年随中山先生北上和谈,三月,中山以胃疾遽逝后,即护灵南归。不意蒋介石趁机夺我舅军权(我舅原任国民政府中央第三军军长,蒋氏是第一军军长),以此忧愤成疾,于一九三○年十二月逝世,享年仅四十四岁。我的舅母彭瑞仙早于十多年前故去,未有子女。

卢舅逝后,国民政府以命令形式高度评价他的功绩,令日:

军事参议院参议、四川省政府委员、前中央直辖第三军军长卢师谛性行忠贞,器识宏远。满清之秀献身革命,追随总理(引者注:指国民党领袖孙中山)十有余年。国事驰驱,备尝艰险。陈逆炯明之变,纠合劲旅规复广州,厥功尤伟。综其生平4志事,洵属尽忠主义,终始不渝,乃以积劳,致成痼疾,遽焉溘逝,痛悼殊深。卢师谛着追赠陆军上将,由行政院转饬军政部从优议卹;并令财政部发给治丧费五千元。派上海市市长张群、本府参军杨虎前往料理丧事,用示国家念忠勋之至意。此令。民国十九年二月二十五日。

用户评价

这部作品带给我一种强烈的仪式感,仿佛我不是在阅读一本书,而是在参与一个庄重的文化传承仪式。它的编排方式,与我过去阅读的其他艺术类书籍有着显著的不同,它更侧重于展示一种“过程”而非单纯的结果。每一页的展开,都像是在揭示一层新的理解维度,即使撇开具体的文字内容不谈,仅仅观察那些墨迹的浓淡干湿变化,就足以让人沉醉。某些页面的处理,似乎刻意保留了纸张与笔锋接触时那种微妙的“肌理感”,这种对细节的执着,体现了对传统书写艺术的极高敬意。我甚至可以从中感受到一种对“气韵”的追求,那些看似随意的点画之间,蕴含着作者对平衡与和谐的极致把控。对于一个初涉书法或传统文化领域的人来说,这本书提供了一个极好的观察窗口,让你无需深谙专业术语,也能直观地感受到艺术的魅力所在,那是一种无需翻译的普世美学。

评分不得不提的是,这本书的装帧质量高到令人惊叹。这不仅仅是一本关于墨宝的书,它本身也是一件工艺品。纸张的选择,那种略带纹理、触感温润的材质,极大地提升了翻阅时的体验。我个人对书籍的触感非常敏感,这本书的处理方式,让人感觉每一次抚摸书页,都是对历史的致敬。而且,从其侧边观察,装订得异常牢固,这意味着它能够经受住长期的、反复的端详和研究。对比市面上很多追求快速消费的出版物,这本书显然是为“收藏”和“世代相传”而精心打造的。这种对物质载体的尊重,反过来也更加凸显了其中所承载的精神内容的价值。这种对物理形态的极致追求,让我对书中内容抱有了更高的期待,因为只有同样卓越的内涵,才能配得上如此精良的外衣。

评分翻开这本《于右任先生遗墨:般若波罗密心经》,我首先被其装帧的典雅所吸引。那种沉静的墨色,仿佛能让人感受到时光沉淀下的历史厚重感。虽然我平日里并不常接触这类书法集,但于右任先生的名字,总带着一种令人肃然起敬的气场。这本册子拿到手,首先映入眼帘的是一系列结构严谨的篇章布局,虽然内容本身我暂时还未深入体会,但其排版的考究程度,已经足够让人感受到出版方的用心。那些留白的处理,疏密得当,使得原本可能显得严肃的文本,多了一份呼吸的空间,让人在视觉上就获得了一种宁静感。想象着先生提笔时的心境,那种将至高佛理融入笔墨的超然物外,单凭这册子的外观设计,就已经成功地将我从日常的喧嚣中抽离出来,准备进入一个更加内省的世界。我尤其欣赏封面题字的力度与韵味,那种雄浑中带着秀雅的独特风格,即便只是远远观之,也能感受到一种穿越时空的对话感。这无疑是一本值得细细品味,而非走马观花之作。

评分阅读这本书的过程,更像是一种“慢生活”的实践。由于内容的高度凝练和形式上的庄重,你无法像浏览小说那样快速掠过。我发现自己会不自觉地放慢呼吸,每一次翻页都带着一种审慎的态度。这种被迫的“慢下来”,恰恰是现代社会稀缺的一种体验。它强迫你将注意力集中在眼前这一方寸之间,去捕捉那些细微的光影变化和线条的张力。这种专注,带来的精神放松效果是其他娱乐方式难以比拟的。而且,书中的某些部分似乎采用了某种特殊的印刷技术,使得墨色在不同的光线下会呈现出微妙的层次感,这让观摩过程充满了探索的乐趣,也意味着你需要花时间在不同的光照条件下进行“会晤”。这绝不是一本可以放在背景中做装饰的书,它需要你全身心的投入。

评分这本书的整体氛围是沉静且具有启发性的。虽然我尚未深入研究其核心内容,但其所散发出的那种文化气息,已经潜移默化地影响了我的心境。它不张扬,却自有万钧之力,如同深山古寺的钟声,初闻可能不觉震撼,但其回响却能穿透层层杂念。我能感受到其中蕴含着一种对永恒主题的探讨,一种超越个体生命局限的智慧结晶。这种“遗墨”的性质,赋予了它一种无可替代的文献价值,它不仅仅是艺术家的作品展示,更像是一座精神的灯塔,指引着后人去思考那些宏大而本质的问题。仅仅是翻阅其中规整的篇幅和深邃的留白,便已是心神俱净,对这本书所代表的精神世界充满了敬意和向往。

评分“啧啧,七段斗之气,真了不起,按这进度,恐怕顶多只需要三年时间,她就能称为一名真正的斗者了吧……”

评分这种印刷对于字帖来说几乎是最次的,完全失了墨迹的风神。

评分有用

评分帮朋友买的,朋友说书还不错

评分从天才的神坛,一夜跌落到了连普通人都不如的地步,这种打击,让得少年从此失魂落魄,天才之名,也是逐渐的被不屑与嘲讽所替代。

评分原名伯循,字右任,曾用名刘学裕(意为留学于)、原春雨,诱人典出《四书》“夫子循循善诱人”。后取谐音因而自称“右衽”,“衽”即衣襟,“任”由“衽”的谐音而来,中原地区的人往往以“左衽”为受异族统治的代词,而于右任为自己起的字“右衽”就是和“左衽”反其道而行之。笔名“神州旧主”、别署“骚心”,号“髯翁”,晚号“太平老人”。于右任三十多岁时就黑髯飘胸,其后文化界同仁多有“髯翁”、“右老”之称,民间亦称曰“于胡子”。

评分“走,大伙帮忙去,乱哄哄的,形象多不好,小七让大伙都排队,不配合的直接拉出去揍一顿。”安萨尔老大把陷入低潮的我们又拉了出来,多干活,总好过整日的胡思乱想。

评分慈禧逃到西安后,于右任冒着违抗清廷留长发辫的危险,请伙伴给自己照一幅散发照,于右任即兴吟出一副对联写出贴在身后做背景:“换太平以颈血;爱自由如发妻。”

评分每一次都很给力的购物~~!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有