具体描述

编辑推荐

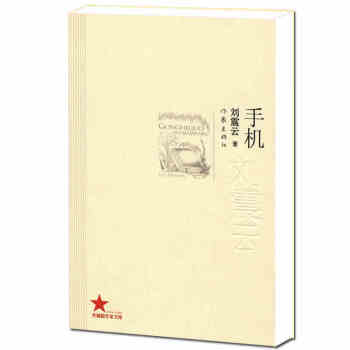

刘震云的《手机》体观了刘震云小说叙事策略的转变及主题的多元性。《手机》中,刘震云改变了原本深沉、严肃的叙述方式,转向调侃、讽刺的笔调;这一叙述方式的转变,有利于表现出主题的多元性,《手机》中展现了家庭/婚姻、文化阶层的堕落/身份的斗争、科技文明的副作用/谎话的世界等多重主题。内容简介

刘震云是个不断探索的作家。他写过琐碎的《一地鸡毛》,写过诡谲的《故乡面和花朵》和《一腔废话》,到了《手机》,又突然返朴归真。刘震云是一位语言大师,幽默智慧,锥锥见血,是他作品的独有风格。冯小刚也是一个说话很有特色的人,物以类聚,他将这部小说拍成了电影。作者简介

刘震云,1958年5月生于河南省延律县。1973年至1978年服兵役。1978年考人北京大学中文系,1982年毕业到《农民日报》工作。1988年至1991年在北京师范大学、鲁迅文学院读研究生。1982年开始发表作品,现有长篇小说《故乡天下黄花》、《故乡相处流传》、《故乡面和花朵》(四卷)。作品集《刘震云文集》(四卷)、《塔铺》、《一地鸡毛》、《官场》、《官人》等,并四百多万字。现为中国作家协会全国委员会委员、北京市青联委员、一级作家、《农民日报》文化部主任。内页插图

目录

第一章 吕桂花——另一个人说第二章 于文娟 沈雪 伍月

第三章 严朱氏

精彩书摘

第一章吕桂花——另一个人说1

镇上看电话的老牛,1968年和严守一他爹一块儿卖过葱。

卖葱之前,严守一他爹不爱说话。村里老阳高,日子显得长,一天下来,老严说不了十句话。十句话中,不得不说的占六句,每句话全是单词,大到家里盖一座房子,小到家里添一只尿盆,老严赞成,是“弄”,不赞成,是“弄个球”;另四句是感叹词,不管是高兴或是愤怒,都是“我靠”。卖葱之后,老严开始说话了。卖了半年葱,老严能完整说下一个故事。严守一记得,那时他爹常讲的故事有两个,一个是吃丸子,一个是吃粘糕。

一个人,腊月,到集上卖门神,旁边是一卖炸绿豆面丸子的。他买了四斤,人熟,给了他六斤。他一个一个捡着吃,不知不觉吃完了。一站起来,“咕咚”,倒了。

一个人,收麦时节,家里的牛丢了,出门找了两天没找着,饿着肚子回到村头,碰到一卖粘糕的,认识,“大哥,先赊我五斤。”吃完回到家,“娘,我要喝水。”“咕咚”,倒了。

当时严守一觉得不好笑,四十岁再想起来,每次都笑了。一开始严守一觉得他爹卖葱,见的人多,话是跟人学的;后来才知道,教会老严说话的只有一个人,就是老牛。晚间全家蹲在灶间吃饭,吃着吃着,他爹“噗嗤”笑了,摇着头说:

“这个老牛。”

严守一就知道他爹人在吃饭,心又随老牛卖葱去了。那时严守一觉得,世上最有趣的事情,好不过卖葱。

1968年冬至那天,老牛和老严从二百里外的长治煤矿卖葱回来,路过严家庄,老牛到严守一家坐了坐。没见老牛之前,严守一想着老牛一定是个大个儿,大嘴,声如洪钟;见到才知道,个头比桌子高不了多少,雷公嘴,说起话来娘娘腔。过去老听说老牛,一下见到,本该严守一发怵,没想到老牛倒对十一岁的严守一羞涩地一笑,摘下火车头棉帽,用帽耳朵去擦头上冒的热气。老严招呼老牛进屋喝水,严守一也跟了进去,倒是老严朝严守一肚子上踹了一脚:

“身上腥,滚!”

接着两人在屋里喝水,也没听老牛说什么。偶尔说话,也是说路上打尖吃了几顿饭,毛驴喂了多少料。接着全是“呼噜”“呼噜”的喝水声。老牛赶着毛驴车走后,老严对全家说:

“能说,今天没说。”

年关之前,腊月二十三,严守一他爹提着一根猪腿到牛家庄看老牛,顺便结一年的葱帐。上午去时一脸笑,黄昏回来,一脸铁青,蹲在门框上“吧嗒”“吧嗒”抽旱烟。一直抽到三星偏西,站起身,用烟锅“梆梆”地敲自己的头:

“我要再卖葱,我就不是人!”

严守一他娘死得早,1960年被饿死了。第二天严守一听他奶说,老严和老牛在分葱帐时,起了纠纷。从此严守一他爹与葱和老牛告别,又开始闷着头不说话。严守一有一个姨夫叫老黄,在黄家庄开了一个染坊。第二年春天,老黄找老严去各村收布,老严摇头:

“布好收,我不会吆喝呀。”

老黄:

“就一句:黄家庄的染坊来了!”

老严摇摇头,没去。

1989年春天,严守一他爹得了脑血栓。人开始痴呆,身子左半边不会动弹。与别人不同的是,别人得了脑血栓不会说话,老严得了脑血栓,倒结结巴巴能连成句子;别人得了脑血栓失去记忆,老严一辈子经过的事比当时记得都清楚。年底,严守一从北京回山西老家过年,围着一个火盆,半瘫的老严西向坐,严守一北向坐,不知怎么,说起老牛,1968年共同卖葱,因为分帐翻了脸。老严抬起没瘫的右胳膊,抖着上边的右手,断断续续吃力地表达:

“他记花帐!”

“哪哪儿都有缝,缝里都掉渣!”

严守一:

“是好朋友,就不该合伙做生意。”

老严:

“花帐我能忍。腊月二十三,算了一天帐,到了黄昏,我拿钱往外走,出了门,突然想起过了年啥时去发葱,又回到院里,听到老牛在屋里对他老婆说,老严是个傻逼。”

“不为钱,就为这一句话。”

接着潸然泪下:

“一辈子没说得来的,就一个说得来的,还说我是傻逼!”

指指自己胸口:

“爹这一辈子,这儿有些发闷。”

1995年夏天,严守一他爹又中了一次风,嘴开始向右歪,倾斜着流涎水。一直到死,再没说过一句话。

与老严分手之后,老牛也不再卖葱。1969年,镇上装了第一部摇把电话,老牛便去镇上邮政所看电话。当时想看电话的有二十多人。邮政所长叫尚学文,理着分头,把二十多人叫到一起:

“看电话,就得嗓门大,你们每人吆喝一声我听听。”

二十多个人一个一个吆喝,最后数老牛吆喝的声大。别看娘娘腔,邮政所对面百货楼窗户上的玻璃都让他喊炸了。不但声大,而且喊的时间长,尚学文点燃一支烟,烟抽完,老牛的一声喊还没倒气呢。尚学文止住老牛:

“行了,比驴叫都长!”

1996年,严守一成了电视台清谈节目《有一说一》的主持人。当他在电视镜头前成为名人后,全国人民都理解,惟独严家庄的人不理解:

“我靠,他爹一天说不了十句话,他倒天天把说话当饭吃了。”

2

1968年,严守一的好朋友叫张小柱。严守一属鸡,那年十一岁,张小柱属猴,那年十二岁。张小柱的头长得像个歪把南瓜,胳膊腿细,像麻杆;由于头重,每天像碾盘一样偏压在肩膀上;右眼玻璃花,看东西要先揉左眼。张小柱他娘有些傻,张小柱他爹在二百里外的长治煤矿挖煤,张小柱在严家庄算住姥娘家。严守一没娘,张小柱娘傻,两人常一起背书包上学。1968年,张小柱他爹从二百里外的三矿给张小柱带来一盏废矿灯,夜里装上废电池,明亮的矿灯能照二里远。村里的天空黑得浓,黑得厚,两人常端着矿灯,站在村后的山坡上往

天上写字。张小柱爱写的字是:

娘,你不傻

严守一爱写的字是:

娘,你在哪儿

两行字,能在漆黑的天幕上停留五分钟。

严家庄的学校设在村里过去的牛屋。老师叫孟庆瑞。阴历八月十五那天,孟庆瑞要去镇上赶集,反锁上教室门,让学生在牛屋背书。严守一、张小柱、陆国庆、蒋长根、杜铁环几个人从牛屋后墙掏粪的窟窿里爬出来,脱下鞋,掖到腰里,蹚过河到山后的坡地里偷西瓜。村里看瓜的叫老刘,耳朵有些背。严守一等人一开始想偷瓜,等爬到看瓜的窝棚后往里看,老刘包了一锅盖饺子,正往铁锅的滚水里下,又决定偷饺子。严守一、蒋长根到地里做偷瓜状,老刘从窝棚里冲出来追赶,这边张小柱、陆国庆、杜铁环把一锅饺子用笊篱捞出,空空水,倾到褂子里兜起,跑到山坡后,等待严守一和蒋长根到来,一块吃饺子。饺子别人吃上了,严守一没吃上。老刘没追上蒋长根,追上了严守一。下午孟庆瑞审案,没等孟庆瑞用裁衣服的竹尺打严守一的手心,严守一就把张小柱、陆国庆、蒋长根、杜铁环四人招了出来。黄昏别人放学了,严守一几个人还贴着牛屋墙跟站着。阴历八月十五,月亮爬上来很圆。孟庆瑞吃着一块从集上买来的月饼说:

“吃过饺子,能扛,站到明天早上吧,接着上学。”

从此严守一在学校抬不起头。抬不起头不是因为偷饺子,而是因为他把同伴招了。最恨严守一的是张小柱:

“他把别人招了没啥,我是他好朋友,他怎么能招我呢?”

从此两人不说话。

半年之后,张小柱被他爹接到了二百里外的三矿。因为他的傻娘被他爹接走了,让他去照看他娘。临走的前一天晚上,张小柱来找严守一,把过去两人照天的矿灯送给了他。第二天一早,严守一去送张小柱,张小柱正扒着姥娘家的门褡在哭。他姥娘也哭了。他爹提着包袱,在旁边站着。最后还是他姥娘将张小柱扒门褡的手掰开,让他随他爹上了路。

三个月之后,严守一在世界上收到了第一封来信。信是张小柱从长治三矿写来的。镇上的邮递员在村里转了三圈,没找到“严守一”。最后还是看瓜的老刘朝地上啐了一口唾沫:

“什么鸡巴严守一,就是偷瓜的白石头!”

信封上红字印着“长治三矿”。里边的信瓤的顶头上也印着“长治三矿”。信的内容很短,就是问一问,送给严守一的矿灯还亮不亮了。

严守一给张小柱写了一封回信。信写好,找他爹要八分邮票钱。他爹刚与卖葱的老牛翻脸,正在气头上,兜头给了严守一一巴掌:

“说句话还要钱,我靠!”

这封信没有发出去。

3

1969年,二十岁的吕桂花嫁到了严家庄。严守一马上嗅出她身上的味道和别人不一样。别的新媳妇身上的味道她也有,但另外又多出一种。这种味道类似熟透的麦杏,有些腻,又有些发甜,离她一近眼就发粘,想困。1969年,因为吕桂花的到来,严守一的鼻子提前成熟了。

1969年,吕桂花在方圆几十里是个名人。出名是因为她在出嫁之前,跟镇上管广播的小郑睡过觉,小郑已经有了老婆。1969年,村里家家户户都安着小喇叭,每天早上六点,开始播《东方红》,接着播毛主席语录。小郑管着全镇千家万户的小喇叭,夜里就睡在广播站。小郑除了会管广播,还会唱戏。是唱戏,把吕桂花引到了广播室。这天早上六点,小郑一时疏忽,将扩大器的开关扳错了,小喇叭里没有唱《东方红》,也没让毛主席说什么,小喇叭里传出男女在床上的喘息和尖叫声。千家万户,都听得比过去有趣。但第二天管广播的就不再是小郑,换成了小岳。小喇叭里又开始播《东方红》和毛主席语录。他俩,小郑和吕桂花,从此再没见过面。

三个月后,吕桂花嫁给了严家庄的牛三斤。牛三斤和张小柱的爹一起,在二百里外的长治三矿挖煤。听说吕桂花要嫁过来,全村人都反对。连不大说话的严守一他爹,都气得涨红了脸,朝门框上啐了一口浓痰:

“我靠,那是破鞋!”

但牛三斤自见了吕桂花一面,死活要娶,对自己爹说:

“还是新鞋。”

“就当是自行车,被人借走骑了一遭,又还回来了。”

娶亲那天,严守一没见着吕桂花,跟他爹到镇上卖猪去了。第二天清早去上学,在村头碰到牛三斤用自行车载着吕桂花,到镇上买灯罩。远远望去,吕桂花穿一件红灯芯绒上衣,并无出奇之处,等到走近,严守一马上闻到了她身上特有的味道;接着又发现她的眼睛也与人不同,眼是细眼,像小羊,半睁半闭,老蒙着,但偶尔睁开,无意中看了严守一一眼,十二岁的严守一,魂儿就被她勾了去。二十多年后,严守一在庐山碰到另外一个女人,长的也是这种眼。这时他发现,凡是长这种眼的女人,魅力还不光在眼;白天在眼,夜里还有别的。这时他体味出一个词叫“尤物”,万人之中也遇不到几个。令严守一不解的是,这样一个尤物,当年怎么会降生到偏僻的晋南山村呢?

结婚十天之后,牛三斤又去二百里外的三矿挖煤。晚上,严守一、陆国庆、蒋长根、杜铁环一干人便到吕桂花的新房去玩。过去在打谷场玩的卖葱的游戏,马上像剩饭一样变馊了。一开始双方不熟,严守一等人便趴在牛三斤家的墙头上,偷偷看窗户上的灯光。油灯加上灯罩,窗户纸比别人家亮多了。牛三斤家的房后,是一个芦苇坑。众人又在芦苇塘里搭起人梯,开始舔破窗户纸往屋里看。明亮的油灯下,吕桂花天天转着身子,在学过去广播站的小郑唱戏。最爱唱的一出是《白毛女》。这天,她唱着唱着,停下端起搪瓷缸子喝了一口水,大家以为她咽下了肚,谁知她猛地一转头,将水喷向了后窗户。外面两架人梯便滚翻在芦苇坑里。孩子们跳过院墙,涌到屋里,将吕桂花摁到床上胳肢。吕桂花两腿蹬向天,笑得岔了腰。大家熟了。但严守一的脸上,被芦苇划出两道血口子。因为自偷饺子招供,严守一一直在众人面前抬不起头,搭人梯时,他总被陆国庆摁到屁股底下。

“哟,都出血了!”

正是因为脸被划破,吕桂花将严守一拉到怀里,就着油灯,往他脸上搽紫药水。吕桂花一起一伏的胸,身上散发出的味道,将严守一熏得差点晕了过去。严守一被熏晕的样子,引起了众人的不满。陆国庆朝地上啐了一口痰:

“姥姥!”

吕桂花嫁过来是阴历九月二十六,牛三斤十月初六返回三矿。十一月初七那天,吕桂花突然想给牛三斤打一个电话。这时镇上装电话已有一个月。严守一等人,也和吕桂花熟到可以看乳罩的程度。灯下人影里,吕桂花与众人商议:

“你们谁到镇上打过电话?跟我到镇上邮局去一趟。”

众人纷纷跳着脚:

“我去,我去!”

陆国庆用手止住众人:

“还是我去,这里就我打过电话。”

吕桂花当时正在洗脸,她从脸盆上仰起脸,脸上的水珠一道道往下淌:

“电话怎么打?”

陆国庆脱下一只鞋捂到自己脸上:

“三斤哥吗?我是陆国庆。吃饭了吗?吃的是糊糊还是面条?”

众人笑了。蒋长根却不服气:

“话谁不会说,你会摇电话吗?”

陆国庆做出摇辘轳的样子:

“就这么摇,跟摇水车一样,越摇劲越大。”

关键时候,严守一站了出来。上次严守一脸上受伤,吕桂花给他搽紫药水,使他在众人面前的地位有所提高,虽然还不能完全抹平偷饺子招供的痕迹,但可以偶尔抬一下头。这个偶尔,现在就用到了关键时候:

“陆国庆没打过电话,前天他还问我电话长得什么样。”

陆国庆一鞋底摔到严守一头上:

“我没打过电话,你打过电话?”

严守一被鞋底摔得头冒金星,也不由火了,一头将陆国庆顶倒在门框上:

“我也没打过电话,但我认识看电话的老牛。”

陆国庆在门框上擦着嘴角的血,陌生地看着严守一:

“认识老牛有什么了不起?”

严守一:

“我不会摇电话,老牛会帮我摇。”

杜铁环这时站到了陆国庆一边,指着严守一:

“你话都说不利索,要是打不通,不是误了大事?”

严守一摘下自己的帽子,摔到杜铁环面前:

“要是打不通,我就一个人跑到三矿!”

又拉开架势要与杜铁环打架。这时吕桂花脸已洗完,在用双手编辫子。她环视众人一圈,最后看定严守一:

“白石头,明儿早上吧。”

因为吕桂花,严守一1969年打上了电话。三十年后严守一计算,如果没有吕桂花,他在世界上打电话起码要推迟十年。如果是一个民族,早十年和晚十年用上电话,国民经济的发展速度会非常不一样啊。

4

1969年,严守一的嗓子开始变声。过去嗓子像小公鸡,现在突然有些老年的沙哑。严守一是用这种沙哑的嗓子,争取到了打电话的机会。但像上次偷饺子招供一样,他又把所有的同伙都得罪了。而且得罪得有些苦衷。陆国庆他们以为严守一用羊角把自行车载着吕桂花到镇上打电话,是为了单独跟吕桂花呆在一起,其实严守一并不全是为了这个。两个月前张小柱来过信,他没钱寄回信,也想借吕桂花给牛三斤打电话,让牛三斤给张小柱捎个话儿,他留给严守一的废矿灯不亮了,废电池没电了,无法往天上写字了,他想告诉张小柱,能不能等牛三斤回来的时候,再给他捎回来一块废电池。但这话既不能告诉吕桂花,也不能告诉陆国庆他们。陆国庆他们,一举一得他们都急了,一举两得他们还不疯了?

比这更困难的是,这一切还不能让严守一他爹知道。上次因为给张小柱寄回信,严守一就挨了他爹一巴掌,现在让牛三斤给张小柱带口信,等于旧事重提;同时,连陆国庆他们知道的去镇上邮局打电话,也不能让他爹知道。因为打电话的是吕桂花,镇上看电话的是老牛,这两个人他爹在世界上都反对。三件事知道一件事,三个人知道一个人,严守一都得挨打。

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计真是没得说,拿在手里沉甸甸的,一看就是下了功夫的。封面那种磨砂质感,在灯光下泛着低调的光泽,让人爱不释手。我本来对这种纯粹的文学作品不太感冒,总觉得会有些晦涩难懂,但这个故事的开篇就一下子抓住了我的注意力。作者的叙事节奏把握得极好,情节推进既不拖沓也不仓促,总是在你以为快要猜到下一步发展的时候,轻轻巧巧地抛出一个新的悬念。我特别喜欢书中对于环境和氛围的细致描摹,那种老城区里湿润的青石板路,或是午后阳光穿过百叶窗洒在地上的斑驳光影,都栩栩如生地浮现在眼前,让人仿佛真的身临其境,跟着主角一起经历了那些起起伏伏的情绪波动。尤其是主角在面对内心挣扎时的那种细腻心理刻画,简直是神来之笔,让我这个旁观者都跟着揪心。这本书读完后,我感觉自己好像做了一场漫长而深刻的梦,醒来后世界似乎也多了一层新的色彩。

评分说句实话,这本书的阅读体验是带有一定挑战性的,它不迎合碎片化阅读的习惯。你需要一个相对完整的时间段,最好是在一个安静、不受打扰的环境里,才能真正进入作者构建的世界。刚开始的几章,叙事线索有些跳跃,人物关系也比较复杂,我不得不时不时地回溯前文,理清谁和谁的关系,他们的历史渊源是什么。但这番“努力”绝对是值得的,一旦你适应了作者的叙事节奏,你会发现那些看似分散的线索是如何精妙地在后半部分交织成一张密不透风的网。这本书真正厉害的地方在于它对“时间”的处理。它不是线性的时间叙事,而是不断地在过去、现在和人物的潜意识之间穿梭,每一次时空的切换都带来新的理解和视角上的颠覆。这需要读者付出专注力,但回报的阅读深度是其他很多小说无法比拟的。

评分坦白讲,我一开始是被朋友强力推荐才翻开这本的,心里其实没抱太大期望,总觉得网络上爆火的书多半是噱头大于内容。然而,这本书的文字功底却狠狠地“打”了我一巴掌。它的语言风格极其流畅,但绝不是那种廉价的、口水化的表达。作者似乎对每一个词语都有着近乎苛刻的筛选,使得整本书读起来有一种韵律感,像是在听一场精心编排的交响乐。有些段落我甚至会忍不住停下来,反复咀嚼里面的句子结构,那种一气呵成的复杂句式中蕴含的哲学思辨,实在令人拍案叫绝。它没有宏大的叙事背景,所有的冲突和张力都集中在几个小人物的日常互动中,但正是这种“小”中见“大”的智慧,才使得故事拥有了穿透人心的力量。它不是那种读完就忘的快餐读物,更像是需要你静下心来,用笔在旁边做标记,时不时回头翻阅的工具书——尽管它本质上是小说。

评分这本书的价值,我想远不止于一个故事本身。更像是一部社会观察的侧写集,或者说,是一面精准的镜子。作者对于社会现象的洞察力令人惊叹,他没有直接批判,而是将那些令人不安的现实细节巧妙地编织进了角色的日常对话和内心独白中。比如,关于人与人之间信任的瓦解,或者在一个快速变化的时代背景下,传统价值观的艰难维系,这些主题被处理得非常微妙。我读到一些关于职场伦理和家庭责任的部分时,感触特别深,因为那些场景、那些困境,似乎就是我身边正在发生的事情,只是我从未如此清晰地将其梳理出来。这本书让我对自己所处的环境产生了一种审视的目光,它迫使我跳出自身的局限性,从更广阔的社会结构中去理解个体的悲欢离合。这是一次精神上的洗礼,而非单纯的消遣。

评分我是一个对情节逻辑有着极高要求的读者,很多小说在关键转折点上总会显得牵强或为了戏剧性而牺牲合理性。但这本书处理冲突的方式,让我感到异常的舒服和信服。它不是靠突如其来的变故来推动剧情,而是通过人物性格的必然发展和环境的层层挤压,让矛盾自然而然地爆发出来。这种“水到渠成”的感觉,是优秀作品的标志。书中几位配角的塑造也极其成功,他们并非只是为主角服务的工具人,每个人都有自己的动机、遗憾和闪光点,他们的存在丰富了故事的维度。我尤其欣赏作者在处理人物关系上的那种克制与微妙,很多情感的流露是通过眼神、沉默或者一个不经意的动作来暗示的,留给读者巨大的解读空间,而不是把所有信息都直白地塞到嘴里。读完后,我甚至会思考,如果是我处于那种情境下,又会如何选择。

评分好好学习,天天向上,回报父母,回报社会

评分嗯哼大王你怎么还没有这么说

评分刘震云,1958年5月生于河南新乡延津县,著名作家、中国人民大学文学院教授。

评分不错,是正版,挺好看的,给好评。

评分当今写小说的,我只服刘震云。他写的东西太棒了。什么我叫刘跃进,一地鸡毛、新兵连、温故1942、都是非常……

评分一次买了很多书,还没来及看。书质量不错

评分呜呜呜求我我我哦诶诶诶诶岁

评分呜呜呜求我我我哦诶诶诶诶岁

评分行

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![东野圭吾:黑笑小说(2015版) [黒笑小説] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11790144/562719b2N3b2457d3.jpg)

![海明威精选集:太阳照常升起 [The Sun also Rises] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11001787/rBEIDE_IZ6sIAAAAAACD1A_JpaQAAAUDAAsUUkAAIPs557.jpg)