具体描述

用户评价

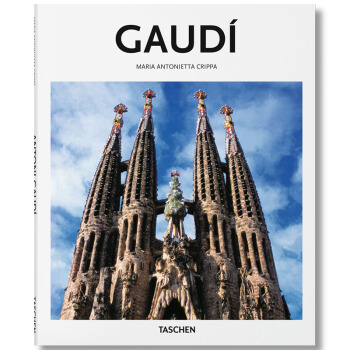

我对这本书的“可操作性”和启发性非常看重,而这本书在这方面表现得极其出色。它不仅仅是展示成品,更像是拆解了一个个复杂的“设计谜题”。我注意到书中对诸如“悬链线拱”这种结构理论的讲解,用了很多几何模型和透视图来辅助说明,清晰地展示了高迪是如何用最符合力学原理的方式,来创造出看似不合逻辑的、天马行空的造型。对于我们这些在其他设计领域的人来说,这种“结构决定形式,形式服务功能”的底层逻辑,提供了巨大的思维拓展。它教会我的不是如何去模仿高迪的造型,而是如何用更诚实、更符合材料天性的方式去构思设计,这种实用层面的哲学启示,是任何一本纯理论书籍都无法给予的。

评分我特别欣赏作者在叙事角度上的独到之处。他没有把自己定位成一个高高在上的学术评论家,而是像一个跟随高迪脚步行走的虔诚信徒,用一种近乎诗意的笔触去描绘那些充满生命力的结构。那些文字读起来,完全没有枯燥的建筑学术术语的阻碍感,反而像在听一位老匠人讲述他如何与石头、钢铁对话,如何将自然界的形态——比如骨骼的支撑、植物的藤蔓、海浪的起伏——巧妙地融入到坚硬的混凝土和砖石之中。特别是他对于高迪晚年心境的揣摩,那种对信仰的执着和对“自然即是完美”的追寻,被描述得入木三分,让人在赞叹其鬼斧神工的同时,也对这位天才背后的精神世界产生了深深的好奇和共鸣。这种将艺术、哲学和个人传记完美糅合的叙事方式,大大超越了我对一般建筑类书籍的预期。

评分读完这本书后,我最大的感受是它极大地提升了我对“场所精神”的理解。高迪的作品之所以能长久不衰,不只是因为它们造型奇特,更因为它们与巴塞罗那这座城市的气质、阳光、甚至地中海的气息融为了一体。书中对圣家族大教堂那漫长而充满争议的建造过程的描写尤其引人入胜,它不再只是一个建筑工地,而是一个活着的、呼吸着的、不断进化的城市信仰图腾。作者用细腻的笔触描述了当地人对这座未完成之作的复杂情感,这种历史的厚重感和社区的参与感,让书中的案例不再是孤立的建筑孤品,而是城市肌理中不可分割的一部分。它让我意识到,真正的伟大设计,一定是扎根于其所在的土地和人民之中的,这一点,远比纯粹的形式美学来得更为深刻和持久。

评分这本书的装帧设计实在太让人惊喜了!硬壳精装,纸张的质感摸上去非常厚实,油墨的印刷也极其细腻,色彩的饱和度和层次感简直达到了艺术品的水准。尤其是那些建筑的剖面图和细节特写,线条的清晰度和对光影的捕捉能力,让人感觉仿佛真的站在高迪那些充满魔幻色彩的建筑内部,感受那种流动的空间感。这本书的版式编排也很有心思,没有采用那种传统的、密密麻麻的文字堆砌,而是留出了大量的留白,让每一张图片和每一段文字都有足够的呼吸空间。这种对视觉体验的极致追求,体现了出版方对这位大师作品的尊重。随便翻开一页,都能被那种扑面而来的美学冲击所震撼,完全不是那种走马观花的图册能比拟的,更像是一本精心策展的建筑摄影集,光是放在书架上,都觉得整个房间的格调都提升了一个档次,让人忍不住想反复摩挲、细细品味每一个转折和曲线。

评分这本书的知识密度和信息层次感处理得相当到位,绝非仅仅停留在“高迪真厉害”的肤浅赞美上。它似乎构建了一个非常严谨的知识脉络,从高迪早年在巴塞罗那美术学院的学习经历,到他如何受到新艺术运动、哥特复兴和阿拉伯伊斯兰建筑的影响,再到他最终发展出那种独一无二的有机主义风格,每一步的演变都有详实佐证。更难得的是,它深入探讨了当时巴塞罗那独特的社会、文化背景,解释了为什么像古埃尔公园、米拉之家这样的作品能在那个特定的历史节点诞生并被市民接受。对于想要系统了解加泰罗尼亚现代主义运动全貌的人来说,这本书简直就是一本绝佳的索引和导览图,它让你明白,高迪的成功绝非偶然,而是时代精神与个人天赋激烈碰撞的结果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版 Logo Modernism: An unprecedented cat pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10121352402/5b3ec621N3f285788.jpg)

![[现货]英文原版 The Heroes of Olympus 波西 杰克逊 Percy J pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11024283535/58ad0708N491e19ad.jpg)