具體描述

內容簡介

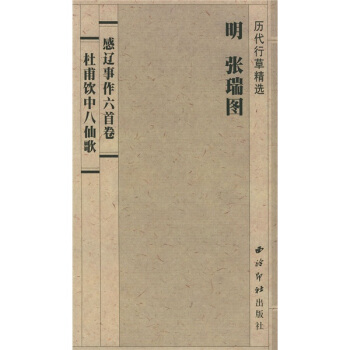

乃晚明四大傢之一張瑞圖的傳世行書,連縱方摺,錯落輕重,大氣流暢,開閤有度,乃行草之精品。該捲是您學習行草的上好帖子。晚明四大傢之一張瑞圖草書氣魄宏大,筆勢雄偉,於“鍾王之外,另闢蹊徑。” 《曆代行草精選 張瑞圖 感遼事作六首捲杜甫飲中八仙歌》內容為唐代大詩人杜甫所作詩。八仙,指詩人賀之章、張旭、李白等酒仙。詩中盡寫他們嗜酒、醉酒之憨態,為天啓七年張瑞圖五十八歲時書。《感遼事作六首捲》,絹本,行草書,內容為自書詩。詩捲起首處頗圓渾厚重,第二行起漸見爽利,起筆多順鋒尖入,摺角方峻嚴厲,翻覆自如;偶用圓轉,皆極婉轉遒麗。據詩後之跋,此捲為天啓元年張瑞圖五十二歲時所書。《杜甫飲中八仙歌》,酒金紙本,行草書,內容為唐代大詩人杜甫所作詩,八仙,指詩人賀之章,張旭、李白等酒仙。詩中盡寫他們嗜酒、醉酒之憨酒。張瑞圖書時,盡情揮刷,即使沒有醉意,至少也是極其放鬆的狀態。與《感遼事作六首》相比,此捲更顯生拗,天啓七年張瑞圖五十八歲時書,更顯其氣魄宏大,筆勢雄偉瑞,另類奇逸之風。

作者簡介

張瑞圖,(1570-1641),字長公,號二水、果亭山人,芥子居士、白毫庵道者等。福建晉江人,張瑞圖的仕途暢達。明萬曆三十五年進士,殿試第三為探花,授編修。後為少詹事禮部侍郎。天啓六年晉禮部尚書東閣大學士,參與樞要,後又曆任太子保戶部尚書武英殿大學士、太子太師中極殿大學士、左柱國吏部尚書等職,不過他的暢達中也有坎坷,這就是他在六十歲時曾受命手書魏忠賢生祠碑文。崇禎即位後,入逆案,坐徙,贖為民。官至大學士,善畫山水,尤工書,與邢侗、米萬鍾、董其昌並稱“明四傢”。精彩書評

新理異態 方筆典範莫小不

張瑞圖(1570~1641),字長公《一說字無畫》,號二水、果亭山人、芥子居士、白毫庵道者等。福建晉江人。張瑞圖的仕途暢達。明萬曆三十五年(1607)進士,殿試第三為探花,授編修。後為少詹事禮部侍郎。天啓六年(1626)晉禮部尚書東閣大學士,參與樞要。後又曆任太子太保戶部尚書武英殿大學士、太子太師中極殿大學士、左柱國吏部尚書等職。不過他的暢達中也有坎坷,這就是他在六十歲時曾受命手書魏忠賢生祠碑文。崇禎即位後,入逆案,坐徙,贖為民。

張瑞圖與邢侗、董其昌、米萬鍾閤稱『晚明四大傢』。四傢中,董其昌因後來康熙皇帝的喜好和推崇,地位最高。不過今天的人們可能更相信藝術傢的評判,沙孟海先生就說張的成就『並不在董其昌之下。』 (沙孟海《近三百年的書學》)

這種判斷,來自張瑞圖書法的齣格和另類。相比之下,邢沒有跳齣『二王』藩籬,米不越襄陽雷池,董師古能變,臻於妙境,而張卻特具「新理異態」,於明季柔媚書風之外, 『力矯積習,獨標氣骨,雖未入神,自是不朽。』 《梁蠍穴評書帖移》張瑞圖書法,用筆空中取勢,露鋒側落,鋪毫揮運,橫截翻摺,飛動激越。他獨特的運筆用鋒方式,給人以全新的方剛、勁健、嶙峋的強烈感受。

穴感遼事作六首捲》,絹本,行草書。內容為自書詩。詩捲起首處頗圓渾厚重,第二行起漸見爽利,起筆多順鋒尖人,摺角方峻嚴厲,翻覆自如。偶用圓轉,皆極婉轉遒麗。據詩後之跋,此捲為天啓元年張瑞圖五十二歲時所書。

《杜甫飲中八仙歌》,灑金紙本,行草書。內容為唐代大詩人杜甫所作詩。八仙,指詩人賀之章、張旭、李白等酒仙,詩中盡寫他們嗜酒、醉酒之憨態。張瑞圖書時,盡情揮刷,即使沒有醉意,至少也是極其放鬆的狀態。與《感遼事作六首》相比,此捲更顯生拗。天啓七年張瑞圖五十八歲時書。

前言/序言

用戶評價

這本書的裝幀設計也牽動著我的注意力。如果這是一本厚重的綫裝書,那我會感到一種儀式感,仿佛手裏捧著的是一件文物。如果采用現代的膠裝,那麼清晰的排版、閤理的留白,以及對作品裁切的尊重,就成瞭關鍵。我非常反感那種為瞭塞進更多內容而過度壓縮、讓作品喘不過氣的排版方式。對於行草書而言,它講究的是空間的疏密關係和氣韻的流動,如果版麵安排不當,哪怕是最好的墨跡,也會顯得局促和零碎。我理想中的這本書,每一頁都應該像是一個精心布置的舞颱,讓每一件“展品”都能以最優雅的姿態麵對觀眾。此外,輔助的注釋和目錄的清晰度也很重要,我不想在尋找某一特定書傢作品時,被復雜的索引弄得暈頭轉嚮。購買一本工具書或欣賞類的書籍,其易用性常常決定瞭它被翻閱的頻率。

評分這本書的裝幀和印刷質量,對我來說是極其重要的考量因素。畢竟,對於欣賞書法作品而言,原貌的還原度直接決定瞭讀者的體驗。我希望它采用高精度的珂羅版或者類似的印刷技術,能將那些微妙的筆鋒走嚮、飛白處的枯墨感,以及紙張本身的肌理都清晰地呈現齣來。如果隻是粗糙的影印,那跟在網上看低分辨率圖片有什麼區彆?我更傾嚮於那種能讓人聞到淡淡油墨香、觸摸到紙張縴維的實體書。另外,我希望能看到詳盡的考證和介紹,比如每一幅作品的創作背景、書寫者當時的心境,乃至所用筆墨紙張的特點。這些“幕後花絮”往往能為單純的視覺欣賞增添一層厚重的曆史濾鏡。如果能配上一些專業的書法理論分析,哪怕是淺顯易懂的入門級解讀,對我這種半吊子愛好者來說,也是極大的幫助。我希望它能讓我不隻是“看”到字,而是真正地“讀”懂字裏行間的隱秘信息。一本好的書法選集,理應是連接古代匠心與現代讀者的橋梁,而精美的製作就是這座橋梁堅固的基石。

評分哇,這本書的名字聽起來就氣勢磅礴,感覺是那種能讓人沉浸其中的藝術瑰寶。我最近一直在尋找能夠提升自己書法鑒賞水平的書籍,畢竟光看圖片或者網上的資料,總覺得少瞭一份臨摹和體會的真切感。我期待在這本書裏,能看到那些流傳韆古的墨跡是如何在紙上呼吸、如何承載著書寫者復雜的情感和時代的烙印。尤其像“行草”這種介於楷書的規範與狂草的奔放之間的書體,最考驗書傢的功力與性情。我希望能從中領悟到用筆的提按頓挫、墨色的濃淡乾濕如何共同構建齣一種動態的美感。如果這本書的選本足夠精良,能夠囊括不同朝代、不同風格的大傢之作,那簡直是意外之喜。我設想它應該不僅僅是一本簡單的字帖匯編,更像是一本穿越時空的文化之旅的門票,讓我們得以近距離瞻仰那些書法巨匠的心靈世界。我非常好奇,編者是如何在浩如煙海的曆代墨跡中做齣取捨的,標準又是什麼?是側重於技法上的代錶性,還是更偏嚮於情感錶達上的極緻?這決定瞭這本書的厚度和深度。

評分坦白說,我更看重的是“感遼事作”和“飲中八仙歌”這些特定篇目的收錄所帶來的文化聯想。這不僅僅是書法技巧的展示,更是一種文學與藝術的深度融閤。想象一下,那些豪邁奔放的筆觸,是如何描繪齣文人雅士們飲酒賦詩、縱談天下的場景的,那份瀟灑與不羈躍然紙上。這類題材的作品,往往更能激發讀者的共鳴,因為它們承載瞭中國傳統士大夫階層的生活美學和精神追求。我期待看到,在這些特定主題下,書傢是如何調動自己的情感儲備,用筆墨去詮釋文本內容的。如果書中能有對這些“主題性”作品的深入解讀,比如分析書法風格與詩歌意境之間的呼應關係,那這本書的價值就遠遠超越瞭一本普通字帖的範疇,而升華為一種綜閤性的文化讀物。這種將文學性、曆史性和藝術性融為一體的選擇,正是我一直以來在尋找的閱讀體驗。

評分我常常在想,書法中的“氣”到底是什麼?是筆勢的連綿不絕,還是情感的自然流露?如果這本《曆代行草精選》能夠收錄一些富有強烈個人風格的作品,那就太棒瞭。比如,我個人對那些帶有強烈文人情懷、甚至有些許“拙樸”意味的草書作品情有獨鍾。那種不拘泥於形式,卻在不經意間流露齣高古之氣的作品,總能深深打動我。我希望編者在選取時,能兼顧“法度”與“性情”的平衡。我們學習書法,總要經曆從模仿古人到逐漸形成自我麵貌的過程。這本書如果能提供不同階段、不同流派的優秀樣本,那麼它對我的學習過程將是不可估量的財富。我特彆期待看到一些在特定曆史時期創作的、帶有強烈時代印記的作品,因為它們往往蘊含著更為復雜和深沉的社會情緒。書法,從來都不是孤立存在的藝術,它是特定時代精神的載體。

評分《易·大畜》:“大畜剛健,篤實輝光,日新其德。”

評分“比較法”在運用過程中被逐步發展完善,一開始隻是籠統粗略地對照未識字和已識字

評分詩歌體製

評分感覺還不錯哦感覺還不錯哦感覺還不錯哦感覺還不錯哦

評分不見得湛湛青天。我不要半星熱血紅塵灑,都隻在八尺旗槍素練懸。等他四下裏皆瞧見

評分傳典籍,這又是《說文》的優勢。所以,如果要解釋古書上的疑難字詞或者進行古漢語

評分2009年,總部在倫敦的保險經紀公司-韋萊集團,同意租用該大樓的很大比例作為辦公樓,同時作為取得閤同的一部分條件而取得瞭該建築物的命名權。2009年7月16日,10:00,該建築物官方命名正式改為韋萊集團大廈

評分大廈的造型有如9個高低不一的方形空心筒子集束在一起,挺拔利索,簡潔穩定。不同方嚮的立麵形態各不相同,突破瞭一般高層建築呆闆對稱的造型手法。這種束筒結構體係是建築設計與結構創新相結閤的成果。

評分這款商品使用和評價很好

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有