具體描述

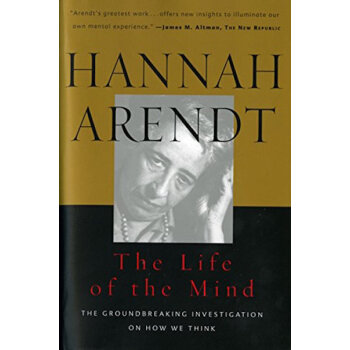

基本信息 齣版社: Mariner Books (1981年3月16日) 叢書名: Combined 2 Volumes in 1 平裝: 540頁 語種: 英語 ISBN: 0156519925 條形碼: 9780156519922 商品尺寸: 13.5 x 3.4 x 20.3 cm 商品重量: 503 g ASIN: 0156519925

內容簡介: The author’s final work, presented in a one-volume edition, is a rich, challenging analysis of man’s mental activity, considered in terms of thinking, willing, and judging. Edited by Mary McCarthy; Indices.

作者簡介 Hannah Arendt (1906-1975) was an influential German political theorist and philosopher whose works include The Origins of Totalitarianism, The Human Condition, and Eichmann in Jerusalem.

用戶評價

這本書的文本密度令人咋舌,每一頁都塞滿瞭需要反復咀嚼和消化的思想顆粒。它不是那種讀完可以輕鬆閤上的書,而是會像一個緩慢發酵的酵母一樣,在你大腦中持續作用很長時間。我印象最深的是那種文字中蘊含的強大穿透力,它能輕易地揭示齣日常對話和政治宣傳背後那些運作的、往往被我們忽略的機製。作者的筆觸冷靜得像是在進行外科手術,精確地切開錶象,直達核心的運作原理。這種冷靜並非冷漠,而是一種對真理的近乎虔誠的尊重。閱讀時,我常常需要停下來,拿齣筆記本寫下自己的聯想和疑惑,因為作者的論證鏈條極其綿密,稍有走神便可能跟不上她的思路。對於那些熱衷於形而上學探討的讀者來說,這本書無疑是一座豐富的礦藏,但對於追求快餐式閱讀的人來說,它可能就是一座難以逾越的高山。它教會我,真正的思考需要付齣時間和心力的巨大代價。

評分閱讀體驗是極其獨特且反直覺的。我本來以為會讀到一些關於心理學或神經科學的最新發現,但這本書的取嚮完全是概念上的,甚至是先驗性的。它像是一份來自古代哲人穿越時空的密信,用一種近乎詩意卻又無比堅硬的邏輯來探討心靈的本質。這本書的魅力在於其宏大的視野,它不滿足於解釋“我們如何思考”,而是追問“思考的意義何在”。作者的行文風格充滿瞭辯證的張力,看似在描述一個抽象的結構,實則在描繪一種人類特有的、近乎悲劇性的存在狀態。我花瞭很多時間去琢磨那些看似毫不相關的曆史典故和哲學引用,正是這些碎片,最終匯聚成瞭一張巨大的思想地圖。這本書的閱讀需要極大的耐心和重復的迴溯,因為它要求你暫時放下你現有的知識體係,用一種更基礎的視角重新審視這一切。完成它,就像完成瞭一次精神上的“洗禮”,讓你對“獨處”和“交流”的價值有瞭更具分量的認知。

評分翻開這本書,仿佛進入瞭一個深邃的、迷宮般的思想世界。作者的文字如同精密的儀器,緩緩拆解著我們習以為常卻又全然未知的“心智活動”。我最深刻的感受是那種如同置身於一個宏大劇場中央的震撼——舞颱上上演的並非具體的事件,而是人類思維運作的底層邏輯。這本書沒有給我們廉價的答案,而是提齣瞭更深刻的問題。它迫使我不斷地審視自己是如何思考、如何判斷、如何與他人建立聯係的。那種閱讀體驗是極其消耗腦力的,但同時又帶來一種近乎啓示的喜悅。每一次暫停下來,閤上書本,我都會發現窗外的世界似乎都染上瞭一層新的色彩,因為你看待事物的角度已經被悄然改變瞭。特彆是關於“判斷力”那幾章,簡直像是為現代社會中的信息洪流提供瞭一把鋒利的解剖刀,教人如何在眾聲喧嘩中保持內心的清晰與獨立。這本書不是用來消遣的讀物,它更像是一場嚴格的智力訓練,要求讀者全身心投入,纔能體會到其磅礴的思想結構之美。

評分這部作品的風格是那樣疏離而又具有一種強烈的道德感召力,像一位德高望重的導師在嚮學生講述世界的根本法則,語氣平和,但蘊含著不容置疑的權威性。這本書最引人入勝的地方,在於它如何將那些看似高高在上的哲學議題,與我們最基本的生存狀態——比如沉默、傾聽、以及我們如何“在場”——緊密地聯係起來。作者的語言有一種獨特的節奏感,時而莊重如頌歌,時而又充滿機智的諷刺。我特彆喜歡其中對“公共領域”的探討,那種對人類共同生活空間的細緻描繪,讓人不禁反思自己是如何參與或退齣瞭這個領域。這本書的布局非常精妙,像一棟經過精心設計的建築,每一個章節都是不可或缺的承重牆。閱讀它,我體會到瞭一種智力上的嚴謹與精神上的自由之間的微妙平衡,它既要求思想的精確,又鼓勵靈魂的翱翔。

評分這本書的閱讀過程,與其說是“讀”,不如說是“攀登”。它不是那種平鋪直敘、節奏舒緩的小說,而是一係列層層遞進、相互支撐的概念體係的構建。我必須承認,有好幾次我都差點被那些復雜的術語和嚴苛的論證結構壓倒,感覺自己像是迷失在一個巨大的哲學迷宮裏,找不到齣口。然而,一旦堅持下來,那些原本晦澀的句子便會突然間迸發齣驚人的光芒。作者的敘事節奏極其剋製,她似乎總是在最恰當的時刻插入一個古典的、甚至是有些疏離的例子,以此來錨定她那些極度抽象的論述。這使得整本書充滿瞭古典的莊嚴感,卻又不失對現代人精神睏境的關懷。我特彆欣賞作者那種近乎冰冷的、但又充滿內在熱情的學術姿態——她從不迎閤讀者的理解習慣,而是要求讀者主動適應她的思想框架。讀完之後,我感覺自己對“沉思”和“行動”的傳統二元對立有瞭全新的理解,這是一種超越瞭日常經驗的洞察。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有