具体描述

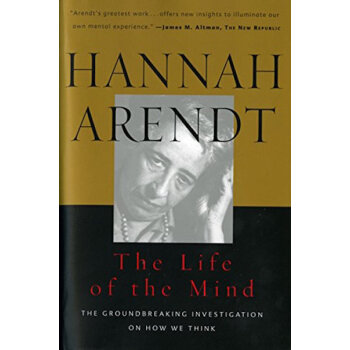

基本信息 出版社: Mariner Books (1981年3月16日) 丛书名: Combined 2 Volumes in 1 平装: 540页 语种: 英语 ISBN: 0156519925 条形码: 9780156519922 商品尺寸: 13.5 x 3.4 x 20.3 cm 商品重量: 503 g ASIN: 0156519925

内容简介: The author’s final work, presented in a one-volume edition, is a rich, challenging analysis of man’s mental activity, considered in terms of thinking, willing, and judging. Edited by Mary McCarthy; Indices.

作者简介 Hannah Arendt (1906-1975) was an influential German political theorist and philosopher whose works include The Origins of Totalitarianism, The Human Condition, and Eichmann in Jerusalem.

用户评价

阅读体验是极其独特且反直觉的。我本来以为会读到一些关于心理学或神经科学的最新发现,但这本书的取向完全是概念上的,甚至是先验性的。它像是一份来自古代哲人穿越时空的密信,用一种近乎诗意却又无比坚硬的逻辑来探讨心灵的本质。这本书的魅力在于其宏大的视野,它不满足于解释“我们如何思考”,而是追问“思考的意义何在”。作者的行文风格充满了辩证的张力,看似在描述一个抽象的结构,实则在描绘一种人类特有的、近乎悲剧性的存在状态。我花了很多时间去琢磨那些看似毫不相关的历史典故和哲学引用,正是这些碎片,最终汇聚成了一张巨大的思想地图。这本书的阅读需要极大的耐心和重复的回溯,因为它要求你暂时放下你现有的知识体系,用一种更基础的视角重新审视这一切。完成它,就像完成了一次精神上的“洗礼”,让你对“独处”和“交流”的价值有了更具分量的认知。

评分这本书的文本密度令人咋舌,每一页都塞满了需要反复咀嚼和消化的思想颗粒。它不是那种读完可以轻松合上的书,而是会像一个缓慢发酵的酵母一样,在你大脑中持续作用很长时间。我印象最深的是那种文字中蕴含的强大穿透力,它能轻易地揭示出日常对话和政治宣传背后那些运作的、往往被我们忽略的机制。作者的笔触冷静得像是在进行外科手术,精确地切开表象,直达核心的运作原理。这种冷静并非冷漠,而是一种对真理的近乎虔诚的尊重。阅读时,我常常需要停下来,拿出笔记本写下自己的联想和疑惑,因为作者的论证链条极其绵密,稍有走神便可能跟不上她的思路。对于那些热衷于形而上学探讨的读者来说,这本书无疑是一座丰富的矿藏,但对于追求快餐式阅读的人来说,它可能就是一座难以逾越的高山。它教会我,真正的思考需要付出时间和心力的巨大代价。

评分这部作品的风格是那样疏离而又具有一种强烈的道德感召力,像一位德高望重的导师在向学生讲述世界的根本法则,语气平和,但蕴含着不容置疑的权威性。这本书最引人入胜的地方,在于它如何将那些看似高高在上的哲学议题,与我们最基本的生存状态——比如沉默、倾听、以及我们如何“在场”——紧密地联系起来。作者的语言有一种独特的节奏感,时而庄重如颂歌,时而又充满机智的讽刺。我特别喜欢其中对“公共领域”的探讨,那种对人类共同生活空间的细致描绘,让人不禁反思自己是如何参与或退出了这个领域。这本书的布局非常精妙,像一栋经过精心设计的建筑,每一个章节都是不可或缺的承重墙。阅读它,我体会到了一种智力上的严谨与精神上的自由之间的微妙平衡,它既要求思想的精确,又鼓励灵魂的翱翔。

评分翻开这本书,仿佛进入了一个深邃的、迷宫般的思想世界。作者的文字如同精密的仪器,缓缓拆解着我们习以为常却又全然未知的“心智活动”。我最深刻的感受是那种如同置身于一个宏大剧场中央的震撼——舞台上上演的并非具体的事件,而是人类思维运作的底层逻辑。这本书没有给我们廉价的答案,而是提出了更深刻的问题。它迫使我不断地审视自己是如何思考、如何判断、如何与他人建立联系的。那种阅读体验是极其消耗脑力的,但同时又带来一种近乎启示的喜悦。每一次暂停下来,合上书本,我都会发现窗外的世界似乎都染上了一层新的色彩,因为你看待事物的角度已经被悄然改变了。特别是关于“判断力”那几章,简直像是为现代社会中的信息洪流提供了一把锋利的解剖刀,教人如何在众声喧哗中保持内心的清晰与独立。这本书不是用来消遣的读物,它更像是一场严格的智力训练,要求读者全身心投入,才能体会到其磅礴的思想结构之美。

评分这本书的阅读过程,与其说是“读”,不如说是“攀登”。它不是那种平铺直叙、节奏舒缓的小说,而是一系列层层递进、相互支撑的概念体系的构建。我必须承认,有好几次我都差点被那些复杂的术语和严苛的论证结构压倒,感觉自己像是迷失在一个巨大的哲学迷宫里,找不到出口。然而,一旦坚持下来,那些原本晦涩的句子便会突然间迸发出惊人的光芒。作者的叙事节奏极其克制,她似乎总是在最恰当的时刻插入一个古典的、甚至是有些疏离的例子,以此来锚定她那些极度抽象的论述。这使得整本书充满了古典的庄严感,却又不失对现代人精神困境的关怀。我特别欣赏作者那种近乎冰冷的、但又充满内在热情的学术姿态——她从不迎合读者的理解习惯,而是要求读者主动适应她的思想框架。读完之后,我感觉自己对“沉思”和“行动”的传统二元对立有了全新的理解,这是一种超越了日常经验的洞察。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有