具体描述

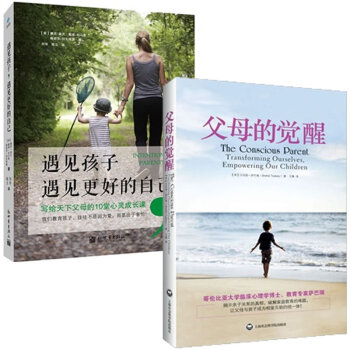

| 商品名称:遇见孩子遇见更好的自己 | ||

| 作者:(美)赛西·高夫//戴维·托马斯//梅丽莎·切瓦特桑|译者:刘华//陈立 | 定 价:36 | 开本:16开 |

| 出版社:新世界 | ISBN号:9787510446191 | 页数:215 |

| 出版时间:2014-09-01 | 版次:1 | 商品类型:图书 |

| 印刷时间:2014-12-01 | 印次:1 | |

★“我们教育孩子,往往不是因为爱,而是出于害怕。”我 们担心孩子输在起跑线上,所以各种营养品、兴趣班、早教班一哄而上,却忘 记了每个孩子各有不同的天赋,就像每颗种子都有不同的花开时间;我们怕孩子走 错人生路,所以一门心思的指导孩子、教授他们技能、纠正他们的过错,却忘记了亲子关系重要的元素,就是与孩子共享快乐时光,和他们一起欢笑、一同成 长。

★“我们教育子女更多的是在满足自己,而不是孩子们的需要。”很多人是在做自己童年时代憧憬的父母,把自己幼年希望拥有的东西奉 献给现在的子女,于是,教育子女更多的是在疗自己童年的伤;当父母对孩子发火时,有没有问过自己,到底是因为孩子做错了事而沮丧,还是自己本来就很烦?因为人们常常把这两种情绪搞混淆!

★教育子女不是要我们去书写他们的人生,而是为了净化我们的心灵,让我们彻头彻尾地改变自己;只有明白这一点,我们才有机会进步、长大、成熟。父母成长了,就意味着他们能放开手脚去爱孩子,欣赏孩子,不再纠结于“如何做才会让孩子成功”等问题。

★遇见孩子,遇见更好的自己。养儿育女让我们发现了前所未有的优点,我们竟然愿意为某个人倾尽全力,做到许多常人的事情;但另一方面,我们也发现自己比任何时候都要自私,甚至产生过一些令自己恐惧万分的念头。

做父母的就要敢于暴露自己的懦弱,用自己的一言一行向孩子展示长大成人的实质——丰满、有血有肉的人生。

内容提要: 《遇 见孩子,遇见更好的自己》是三位美国教育专家写给天下父母的心灵成长课。书中认为,我们教育孩子,往往不因为爱,而是出于害怕。正是父母心中的这些怕与 爱,让家庭教育陷入误区。比如,很多人是在做自己童年时代憧憬的父母,把自己幼年希望拥有的东西奉献给现在的子女,于是,教育子女更多的是在满足父母自 己,而不是孩子们的需要。再如,大多数父母一门心思地指导子女、教授他们技能、纠正他们的过错,却忘记了亲子关系重要的元素,那就是与孩子们共享快乐时 光,与他们一起欢笑、一起成长。根据几十年的心理辅导以及教育子女的经验,作者指出,要解决女子的问题,得先解决父母的问题——后者才是重要的。正如书 中所言:“之所以成为父母,不是要我们去书写孩子的人生,而是为了净化我们的心灵,让我们彻头彻尾地改变自己,只有明白这一点,我们才有机会进步、长大、 成熟。” 目录: 前 言 让我们彼此关照,共同成长 4第1章 遇见孩子,遇见更好的自己

第2章 父母心中的爱与怕

第3章 有什么样的童年,就会成为什么样的父母

第4章 真正接纳孩子的情绪

第5章 传递有价值的“价值观念”

第6章 从孩子的角度看待人生

第7章 积极参与孩子的成长

第8章 永远不要贬低你的孩子

第9章 爱的逻辑与谎言

第10章 心智成熟的旅程

前言让我们彼此关照,共同成长

第1章 遇见孩子,遇见更好的自己

之所以成为父母,不是要我们去书写孩子的人生,而是为了净化我们的心灵,让我们彻头彻尾地改变自己。只有明白这一点,我们才有机会进步、长大、成熟。

第2章 父母心中的爱与怕

养育儿女是一个漫长的旅途,旅途上每一位父母都会体验这两种感情,一举一动有时是因为爱,更多的则是出于害怕。

第3章 有什么样的童年,就会成为什么样的父母

很多人是在做自己童年时代憧憬的父母,把自己幼年希望拥有的东西奉献给现在的子女。于是,教育子女更多的是在满足父母自己,而不是孩子们的需要。

第4章 真正接纳孩子的情绪

父母可以问问自己,到底是因为孩子做错了事感到沮丧呢,还是本来就比较心烦,因为人们常常把这两种情绪搞混淆。

第5章 传递有价值的“价值观念”

可以说,焦虑感是孩童时代的通病,所以可预见性和坚持原则对孩子们来说至关重要,这样可以创造一种安全感。

第6章 从孩子的角度看待人生

那些妨碍父母与孩子一起玩耍的原因,多半都是些埋藏于心底的担心和害怕。

第7章 积极参与孩子的成长

大多数父母都一门心思地指导子女、教授他们技能、纠正他们的过错,却忘记了亲子关系重要的元素,那就是与孩子们共享快乐时光,和他们一起欢笑、一起成长。

第8章 永远不要贬低你的孩子

真正的鼓励不是一种需要掌握的技能,而是一种展露在外的修养,只有那些对孩子保持足够的敏感和爱的人才能拥有。

第9章 爱的逻辑与谎言

父母成长了,就意味着他们能放开手脚去爱孩子,欣赏孩子,不再纠结于“如何做才会让孩子成功”等问题。

第10章 心智成熟的旅程

做父母的一个主要任务就是暴露自己的懦弱,用自己的一言一行向孩子展示长大成人的实质——丰满、有血有肉的人生。

基本信息

| 商品名称:父母的觉醒 | ||

| 作者:(美)沙法丽·萨巴瑞|译者:王臻 | 定 价:32.8 | 开本:16开 |

| 出版社:上海社科院 | ISBN号:9787552003796 | 页数:262 |

| 出版时间:2013-09-01 | 版次:1 | 商品类型:图书 |

| 印刷时间:2013-09-01 | 印次:1 | |

后记 理解我们共同的不觉醒

我们都身在其中

成为活在当下的父母

附录 觉醒指南——父母对自己提出的问题 精彩试读: 一 天早晨,我女儿兴致勃勃地将我从梦中推醒。“仙女送给你一个惊喜的礼物,”她冲我耳语道,“瞧瞧仙女送了你什么!”我一伸手,从枕头底下摸出一张一美元的 纸币,只见它从正中间被撕成了半截。女儿说:“仙女送了你半块钱,还有半块在爸爸枕头下面。”这一下,我睡意全消。与此同时,我发觉眼前的处境有些左右为 难。一时间,我的脑海里充满了各种念头:“钱不是长在树上的,我的女儿一定要正确理解金钱的价值;我该不该借此机会教导她,让她不要浪费金钱,告诉她撕成 两半的钞票就不能用了呢?”当时我意识到,自己作出的反应有可能让孩子精神大振,也有可能伤了她的心。所幸的是,那一刻我决定把问题搁置起来,不忙着给她 “上课”;我只是告诉她,我很为她自豪,因为她那么慷慨地贡献出了自己仅有的一块钱;我还要感谢仙女,因为她很高尚,而且一碗水端平,明察秋毫地把钱平分 给了我和她爸爸。女儿听了这些以后眼中放出了光芒,整个卧室好像都为之一亮。我们所养育的是一副个性独立的精神在教养孩子的过程中会出现许多状况,我们需 要在理智与心灵之间挣扎一番——或者可以说是“自负心”和“真心”之间的挣扎。“真心”指的是真实的自我,它是事物的纯粹写照。教养孩子的过程就好比走钢 丝,一步走错就会伤害一个小小的心灵;同样,一个适当的鼓励就可以让他们在空中昂首阔步。每时每刻,我们的所作所为都有可能打断他们的进步,让他们裹足不 前;也有可能让他们感到振奋,对他们形成促进。我们的孩子只会忠于他的自我角色,那时候,他们全然不关心我们这些家长所揪心的事情。自己在他人眼里是怎样 的,有什么突出的成绩,有没有优异的特长,表现如何……这些事情都是成人们全心关注的,孩子却浑然不放在心上。孩子不会心思很沉重地看待世间的各种事情, 他们只会一头扎进经验的王国里,对任何冒险都愿意放手尝试一番。在“仙女”造访我的卧室的那个早晨,我女儿压根没想过金钱的价值,也没想过用分给我“半块 钱”来满足我的自负心理;她也没有考虑过那么急急忙忙把我吵醒是不是太早了一点儿。她所表现出来的仅仅是真实、美好、自主的创造力——欢欢喜喜地展示自己 的慷慨大方,然后看着父母因为“仙女”的意外访问而高兴,她自己也就跟着高兴。身为家长,我本人就必须反复面对这样的局面:女儿就在眼前,期待着我的反 馈。此刻,她就像个成年人一般,一个和我一样的成年人,具有一整套同我一样的经验和感受——期盼、希望、兴奋、想象、天才的创意、疑惑的感觉、体味喜悦的 能力,凡此种种与我们并无二致。然而同许多家长一样,我也常常受到自己思维模式的局限,在需要我反馈的时候错失了机会。我发现自己不知不觉地就会讲大道 理,好为人师;如此一来,在女儿独特而神奇的表达方式面前就常常显得懵懂而迟钝,甚至不曾意识到:她正在展示一个人间仅有的自我呀。有一点很关键:我们必 须认识到,我们不是在培养一个“迷你版”的自己,而是在塑造一个具有独立特征的灵魂。正因为如此,我们必须铆足精神,努力把我们自己同我们的孩子区分开 来。我们不能把孩子当成一件拥有物。只有从灵魂深处认识到这一点,我们才能调整好自己,心甘情愿地按照孩子的需求去教养他们,而不是按照我们的需求去 勉强地塑造他们。对每个孩子的个体需求,我们往往不能满足。相反,我们偏向于将自己的主张和期望投射在他们身上。即使我们有善意的动机,想要鼓励孩子做 真实的自己,但许多家长仍旧会落入俗套,不经意间将自己的计划强加在孩子身上。其结果是,长幼关系每每会封锁而不是激活孩子的精神。恰恰由于这个关键原 因,许多孩子长大后遭遇了麻烦,还有很多人遭受到机能障碍之苦。我们每个人初为人父、人母的时候,都充满了对未来的憧憬。这些憧憬在很大程度上都是些空泛 的幻想。我们会持有一些从来没有检验过的想法、信念、价值观、假设。很多父母甚至认为,根本没必要对自己的世界观提出疑问,因为我们相信自己是“正确 的”,于是就不再需要反思了。如此一来,我们就形成了僵化的思维模式,在没有审视自己的世界观之前,就期望孩子按照我们既有的想法去表达他们自己。我们没 有意识到,把自己的思维强加给后代对他们的精神其实是一种桎梏。举例来说,如果父母在某方面能力超群,就自然而然地希望自己的孩子拥有某种特长。如果你是 艺术家,很可能就会敦促孩子去开发艺术专长。如果你在学校里是读书的奇才,就会一厢情愿地希望孩子也聪颖善学。如果你在学业上并不出色,甚至毕生为学习所 累,就会担心孩子也和你一样,于是竭尽所能地避免他们重蹈覆辙。我们想把自认为“好的”教给孩子。然而,在努力的过程中,我们往往容易忘记这么一条:父 母首先应当努力做到的是让孩子享有身为自己的权利,让他们在自己的命运轨迹下生活,那才是他们人格精神的真实反映。在儿童的世界里,充满了“这是……”, 而不是“这不是……”。他们呈现在我们面前的是一个充满潜能的内心世界。每一个孩子都有自己独特的生命规划图。如果你相信,可以说这是因缘注定。因为每一 个孩子体内都藏着一幅蓝图,他们早早地就开始接触本质的自我,同时开始体会自己想成为什么样的人。我们身为家长,注定要去帮他们实现这些心愿。麻烦的 事情是:如果不认真观察他们,我们就会剥夺天赐他们的权利,让他们无法走上的命运轨迹。我们往往会将自己对前途的规划强加在他们身上,那样一来,我们 等于是用自己武断的想法改写了他们的命运。我们往往无法与孩子的心灵达成同步,对此也不必惊奇。如果连自己的心声都没有倾听过,又怎么倾听孩子的?如果我 们做不到感受自己的心灵,又如何去感受孩子的心灵、倾听他们的心声?作为父母,如果我们自己失去了内心的方向,想必我们的儿女也将在迷茫和疏离中长大,甚 至不可避免地时常感到沮丧。一旦同自己的内心世界失去了联系,我们教养孩子的能力就会大为降低,本质的力量就难以发挥;而要想开明地教养儿童,需要的 恰恰是发挥这种力量。说到这里,我的意图是想将本书作为一枚救生圈抛向父母——尤其是那些孩子正值青春期的父母。我的许多切身经验告诉我,一切努力都不会 为时过晚,纵然你已经同十几岁的孩子经历过一番挣扎却无法建立起情感纽带。当然,如果你的孩子年纪更小,你的努力起步更早,那么建立的纽带自然更为牢固。 P3-6

用户评价

我最近读完的《时间的灰烬》,风格极其冷峻和实验性,完全是另一种阅读体验。这本质上并非一本传统意义上的小说或散文集,它更像是一系列关于记忆、遗忘与熵增的碎片化档案。作者的叙事结构是破碎的,时间线被故意打乱,人物的身份也常常模糊不清,这迫使读者必须主动参与到文本的构建过程中去。比如,其中一篇讲述一位图书馆管理员如何记录“不存在的书籍”的章节,那种对虚无的精确描摹,让人不寒而栗。它探讨了“意义”是如何在时间的侵蚀下逐渐消散的,我们所坚信的历史和个人经验,在宏大的宇宙尺度下,不过是转瞬即逝的电火花。阅读的过程与其说是享受,不如说是一种智力上的挑战和折磨,它不断地撕裂你习惯性的逻辑链条。这本书的排版和用词也充满了反常规的美学,大量使用了术语和晦涩的古词,读起来像是在啃一块结构复杂的矿石,需要耐心打磨才能看到其内部折射出的奇异光芒。它绝不是一本能让人放松的书,但对于那些厌倦了所有陈词滥调,渴望在文学中寻找真正前沿思维的读者来说,它无疑是一剂强效的清醒剂。

评分《最后的炼金术士的遗稿》是一部极其华丽和充满想象力的历史奇谈,它构建了一个平行于我们所知历史的,充满了秘术和隐秘社团的世界。这本书的魅力在于其对细节的考究和对氛围的营造,作者似乎真的挖掘到了某个失落的图书馆深处,誊写下了那些尘封的羊皮卷轴。它围绕着一个失踪的17世纪炼金术士,试图解开“点金石”背后的真正秘密——这个秘密并非财富,而是对时间本质的操纵。叙事手法极为古典,充满了冗长的描述和对那个时代错综复杂的政治、宗教阴谋的刻画,读起来有一种沉浸式的年代感,仿佛能闻到蜡烛的烟味和旧书散发出的霉味。它的情节推进缓慢而充满铺垫,但每一次揭示都会带来巨大的震撼,因为作者巧妙地将历史上的真实事件与虚构的秘术传说编织在一起,真假难辨。虽然篇幅宏大,人物众多,但作者对人物性格的刻画极为立体,无论是狡黠的宫廷密探,还是虔诚而偏执的学者,都跃然纸上。这本书适合那些喜欢慢节奏、重氛围、热爱挖掘历史“地下水脉”的读者,它提供的不是答案,而是一个诱人的、关于“另一种可能性”的宏大梦境。

评分这本《静默的呼唤》简直是打开了我内心深处一扇尘封已久的门。作者用那种近乎哲学的笔触,探讨了现代人在信息洪流中如何重新找回与自我、与自然的连接。我一直觉得,我们太习惯于用“做”来定义自己,却很少停下来“是”什么。书中对“在场感”的描述尤其震撼我,它不是空泛的冥想指导,而是深入到日常生活的肌理之中,比如如何真正地“倾听”一杯咖啡煮沸的声音,如何全身心地投入到一次简单的散步中。这种对细节的极致捕捉,让我开始反思自己过去匆忙的生活方式,很多时候,我们错过了生命中最珍贵的“当下”,因为我们的大脑总是在计划下一刻,或者后悔上一秒。它的文字密度很高,初读时需要反复琢磨,但每一次回味,都能汲取新的养分。它不提供立竿见影的技巧,而是引导你进行一场深刻的内在探索,那种感觉就像是攀登一座不高但极为崎岖的山峰,到达顶端时,风景并非壮阔无垠,而是无比清晰和宁静。这本书让我意识到,真正的强大,来自于对内心世界的接纳和安抚,而非对外在成就的追逐。它需要的不是快速翻阅,而是沉静的共处。

评分我最近翻阅的这本《都市游牧者手册》,是一本充满生活气息和反叛精神的城市生存指南,但它完全不是那种功利性的“成功学”读物。它以一种近乎戏谑的口吻,探讨了在大城市高压环境下,如何通过“微小反抗”来维持个体的精神自由。作者仿佛是你的老朋友,在深夜里递给你一杯威士忌,低声分享那些不为人知的“漏洞”和“捷径”。书中有很多非常实用的、但又极具创意的建议,比如如何利用城市公共空间进行临时性的“精神庇护所”建设,或者如何通过改变日常通勤路线来重塑对时间和距离的感知。它的核心思想在于,不要被既定的城市脚本所裹挟,而是要成为环境的“调谐者”而非被动的“适应者”。语言风格非常接地气,夹杂着大量的网络流行语和自嘲,读起来轻松愉快,却又让人在笑声中醍醐灌顶。它不是教你如何变得富有或成功,而是教你如何在不损害基本生存的前提下,最大限度地保有内心的野性和不羁。对于那些感觉自己被“城市机器”吞噬的年轻人来说,这本书简直是一剂急需的解毒剂。

评分《潮汐的几何学》是一部关于海洋生态和人类文明交织的科普巨著,其广度和深度都令人叹服。作者成功地将硬核的海洋生物学知识,与深邃的哲学思辨巧妙地融合在一起。它不像一般的自然科普书那样只是罗列数据,而是将每一次潮起潮落、每一次深海热泉的喷发,都视为地球生命系统精密运作的“算法展示”。我尤其喜欢其中关于“共生网络”的论述,它用非常生动的比喻,解释了从微生物到蓝鲸之间复杂的相互依赖关系,这让我对生命共同体的概念有了全新的认识。书中对深海探索的描写,充满了敬畏感和对未知的向往,仿佛带你潜入了那个光线无法抵达的、充满奇特生物的王国。文字的叙事风格是高度克制而精准的,但情感的张力却在对这些宏大自然现象的描绘中自然流露。它让人明白,我们对地球的理解还处于多么初级的阶段,而每一个看似微不足道的物种,都在维持着这个蓝色星球的微妙平衡。读完后,再看海,感觉一切都变得庄严而富有故事性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有