具体描述

|

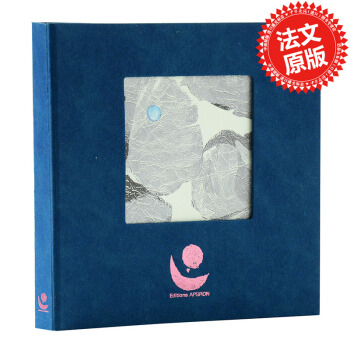

内容介绍 本书完整介绍了英国著名时尚设计师及零售商保罗·史密斯(Paul Smith)充满创意的四十年设计之旅。保罗·史密斯因其兼具设计师的非凡美感和零售商的精确判断,奠定了其服饰独特的经典风格——传达英国传统之美的同时融合一丝幽默感、活泼及搞怪的趣味,风度翩翩又轻松时髦。本书由里佐利出版社与伦敦设计博物馆联合出版,同名展览也于2013年秋季举办。书中不仅展示了品牌的发展历史、经典作品,同时着重描述了史密斯独特的灵感与执着是如何成功地将一间卧室大小的小商铺发展成如今独具一格的全球时尚品牌。保罗·史密斯的设计灵感丰富多样,其中包括马丁·帕尔(Martin Parr)的摄影、大卫·鲍伊(David Bowie)的音乐和亨利·摩尔(Henry Moore)的雕塑。书中收录了设计手稿、影像资料及深刻评述,图文并茂地展示了史密斯的重要作品及其创作过程,十分值得收藏。

图书展示

用户评价

这本书的开篇叙事节奏把握得极其老练,作者似乎深谙如何用最少的文字勾勒出最丰富的场景,那种如同电影镜头切换般的场景转换,流畅得让人几乎无法察觉时间的流逝。情节的推进并非那种直来直去的线性发展,而是巧妙地设置了多个悬念的钩子,每一个转折都像一个精密的齿轮咬合,推动着故事向一个未知的方向发展,却又让人感觉一切都在作者的掌控之中。我发现自己常常在读完一个段落后会停下来,不是因为读不懂,而是因为被那种文字中蕴含的张力所震撼,需要时间去消化那种情感的重量。叙述者的视角切换得极其自然,时而拉远俯瞰全局,时而又聚焦于某个微小的细节,这种多维度的观察角度,让整个故事的立体感瞬间增强。它不像某些作品那样急于摊牌,而是像一个经验丰富的猎手,步步为营,让你在不经意间,就已经深陷其中,完全无法自拔。这种精妙的叙事结构,体现了作者深厚的文学功底和对读者心理的精准拿捏。

评分这本书的封面设计简直是匠心独运,那种低调的奢华感一下子就把我抓住了。拿到手里沉甸甸的质感,让我对即将开始的阅读之旅充满了期待。书的装帧选材一看就是经过精心挑选的,纸张的纹理带着一种复古的韵味,翻开扉页时,那种淡淡的油墨香气混合着纸张本身的芬芳,瞬间将我拉入了一个更加专注的阅读空间。整体的设计语言非常简洁,没有过多花哨的装饰,却在细节处彰显了品味,特别是作者名字和书名的排版,那种留白的处理恰到好处,既突出了重点,又给人留下了想象的空间,仿佛在邀请你走近这个故事的核心。我特别喜欢封面上那个看似随意的笔触,它似乎暗示着主人公内心某种未言明的挣扎或某种不为人知的秘密,这在信息爆炸的时代,这种内敛而有深度的设计语言显得尤为珍贵,让人忍不住想立刻揭开它的神秘面纱。这本书的物理形态本身就是一种艺术品,收藏价值不言而喻,光是把它摆在书架上,就觉得整个书房的品味都提升了一个档次。

评分语言的运用简直是一场文字的盛宴,我必须承认,我花了不少时间在回味某些句子上。作者的词汇量无疑是惊人的,但他从不卖弄辞藻,而是将那些看似寻常的词语,通过独特的排列组合,赋予了它们全新的生命力和穿透力。尤其是在描绘人物内心世界的时候,那种细腻到近乎残忍的刻画,让我仿佛能切身感受到角色们的喜怒哀乐,他们的挣扎、犹豫和最终的释然,都清晰地烙印在脑海中。这种文字的质感,不是那种华而不实的堆砌,而是一种经过锤炼的,带着力量的表达。有时候,一个简单的比喻,却能精准地击中我内心深处某个我从未察觉的情绪角落,让人在感到被理解的同时,也带来一丝不易察觉的疼痛。阅读过程中,我常常会情不自禁地轻声诵读那些优美的段落,感受文字在舌尖上流淌的美妙,这绝对是一本值得反复咀嚼和品味的文本。

评分这本书成功塑造了几位极其复杂且令人难忘的人物群像,他们的“真实感”达到了令人惊叹的程度。这些角色绝非脸谱化的符号,他们有着鲜明的优点,同时也背负着沉重的道德困境和人性的弱点。我尤其欣赏作者处理人物矛盾冲突的方式,那种冲突并非外显的激烈争吵,更多的是潜藏在日常言谈举止之下的暗流涌动,是性格深处的差异和对世界理解的不同所致。随着阅读的深入,我甚至开始在他们身上看到自己或身边人的影子,那种强烈的代入感,使得阅读体验超越了一般的娱乐消费。我甚至会因为某个角色的选择而感到揪心或愤慨,这表明作者已经成功地将读者的情感投入到了故事的核心。这些角色在故事中经历了缓慢而痛苦的蜕变,他们的成长路径充满了弯曲和反复,但正是这种不完美,让他们散发出了更加夺目的光芒,让人愿意跟随他们走过每一个泥泞的时刻。

评分读完之后,心中久久不能平静的,是对这本书所探讨主题的深刻反思。它并非提供简单的答案或直白的教训,而是巧妙地构建了一个思辨的空间,迫使读者去审视自身所处的环境以及对人生的既有认知。那种主题的重量感,并非通过说教来体现,而是通过人物命运的交织和故事背景的铺陈自然而然地渗透出来。我感觉作者更像是一位哲学家,披着小说家的外衣,在字里行间抛出了关于存在、选择和命运的宏大命题,却又将它们细腻地融入到最微小的生活场景之中。这种宏大与微观的完美结合,使得这本书具有了超越时空限制的价值。它不是那种读完就束之高阁的消遣之作,而是一本会在未来的很长一段时间里,时不时地跳出来,提醒我思考一些重要问题的“精神伙伴”,其思想的余韵和回味之长,实在令人赞叹。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]日文原版 円谷プロ全怪獣図鑑 奥特曼 画册百科 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10273618502/5714432eN03ae863d.jpg)