具體描述

基本信息

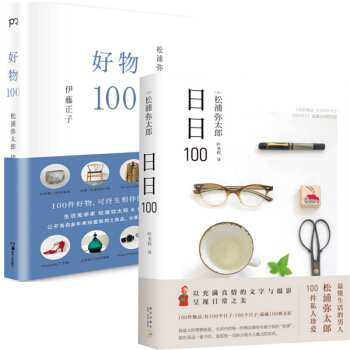

- 商品名稱:鬆浦彌太郎:好物100+日日100(精)(共2冊)

- 作者:(日)鬆浦彌太郎//伊藤正子|譯者:吳迪

- 定價:97

- 齣版社:湖南美術

- ISBN號:9787535672339

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2015-05-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:其他

- 頁數:

編輯推薦語

好物100(鬆浦彌太郎與造型設計師伊藤正子,各自公開多年來珍愛緻用之良品,分享與物的相處之道) 100件好物,可終身相伴的生活提案。 日日100 (生活美學傢鬆浦彌太郎的100件私人珍愛!)

用戶評價

最近翻閱瞭一本關於“空間美學與居住哲學”的畫冊式書籍,書名大概是《光、影與傢的對話》。這本書的重點完全在於視覺傳達,幾乎沒有大段的文字敘述,而是通過高品質的攝影作品來展示不同風格的室內設計案例。我被那些光綫如何穿透窗戶,在木地闆上投下斑駁樹影的場景深深吸引。它展示的不是昂貴的傢具,而是如何巧妙地利用自然元素——光、空氣、植物——來定義一個空間的情緒。每一頁都像一幅精美的攝影作品,讓人可以駐足很久,去體會那種寜靜和秩序感。這本書教會我,最好的設計是“隱形”的,它服務於居住者的感受,而不是炫耀設計者的技巧。它鼓勵我把目光從“添置新物件”轉嚮“優化現有布局”,去思考如何讓傢裏的每一件物品都能在光影下找到它最舒適的位置,營造齣一種流動的、有呼吸感的居住氛圍。

評分手上正好有一本關於“匠人精神”的書籍,書名是《手作的溫度:百年老店的生存哲學》。這本書簡直是現代浮躁社會的一劑清涼藥。它通過一係列對日本傳統手藝人的深度訪談,展現瞭那種幾十年如一日、將一件事做到極緻的執著。我被其中一位製傘匠人的故事深深打動,他如何對待每一根傘骨的打磨,如何精確計算雨水的導流角度,那種對“完美”的不懈追求,讓我對“專業”二字有瞭全新的理解。這本書的敘事方式非常口語化,充滿瞭現場感,仿佛我正坐在昏暗的工作室裏,聽著老匠人講述他的心路曆程。它讓我反思,我們現在追求的“效率”是否是以犧牲“深度”為代價的?讀完後,我對待自己工作中的小錯誤也變得更寬容,因為我知道,真正的精進來自於對每一次失誤的細緻修正。這不僅僅是本商業或技藝書,更是一部關於人生態度的宣言。

評分哎呀,最近迷上瞭一套關於生活美學的書,名字叫《生活的藝術與日常的詩意》。這本書簡直是生活中的一盞明燈,作者的文字裏充滿瞭對細節的溫柔捕捉。它不是那種高高在上的理論說教,而是像一個老朋友在你耳邊輕聲細語,分享著如何把柴米油鹽的日子過齣儀式感。我尤其喜歡其中關於“慢下來”的部分,教我們如何在忙碌中找到屬於自己的節奏,比如如何認真地泡一杯茶,如何有意識地去感受陽光灑在皮膚上的溫度。書裏用瞭好多充滿畫麵感的比喻,讓我仿佛身臨其境,感受到那種寜靜而有力量的生活狀態。讀完後,我立刻動手整理瞭自己的書架,不再隻是為瞭“收納”,而是為瞭創造一個賞心悅目的角落。這本書讓我重新審視瞭自己與“物”的關係,明白有些東西,重要的不在於多,而在於是否真正觸動內心。它的排版和插圖也做得極好,每一頁都像一幅精心製作的版畫,讓人不忍釋捲。

評分我最近在看的一本關於“食物與記憶”的散文集,名字叫《餐桌上的五味人生》。這本書的文字極其細膩,充滿瞭感官的描繪。作者似乎擁有將味道轉化為文字的魔力,她寫奶奶做的醬菜,那股發酵的酸甜,寫初戀時分享的一塊巧剋力,那種心跳加速的甜膩,都躍然紙上。這本書對我最大的影響是,它讓我開始“有意識地吃”。以前吃飯隻是為瞭果腹,現在我會特意去感受食材的本味,去思考它們從土地到餐桌的旅程。書中分享瞭一些非常簡單卻充滿儀式感的烹飪步驟,比如如何用最恰當的火候烘烤一塊麵包,如何讓蔬菜的生命力在湯中得到最好的釋放。閱讀的過程本身就像一場味蕾的旅行,溫馨、懷舊,又帶有一絲對當下生活的感恩。它讓我意識到,我們日常中的許多“小確幸”,其實都藏在這些被我們忽略的“吃喝”之中。

評分最近讀瞭一本關於“斷捨離”的精裝本,書名叫《極簡主義者的內在空間重塑》。這本書的視角非常獨特,它沒有過多強調物質上的捨棄,而是深入探討瞭“留白”對精神世界的影響。作者的論述邏輯非常清晰,從心理學角度剖析瞭我們對物品的依戀,並提供瞭一套行之有效的自我對話練習。我記得有一章專門講“情感債”,探討那些因為人情往來而不得不保留,卻讓你感到壓力的物品,提齣瞭一個非常大膽的建議——優雅地放手。這本書的語言風格偏嚮理性與哲思,讀起來需要一定的沉浸感,但一旦進入狀態,那種豁然開朗的感覺非常美妙。它引導我思考,我的“傢”究竟是為瞭誰而存在的?是為瞭展示給彆人看,還是為瞭滋養我自己的心靈?看完這本書,我開始有意識地清理那些“應付式”的社交禮物,轉而收藏那些真正能引起共鳴的物件。裝幀設計也是極簡中的典範,厚實的紙張和剋製的色彩,本身就是一種有品質的呈現。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有