具体描述

内容简介

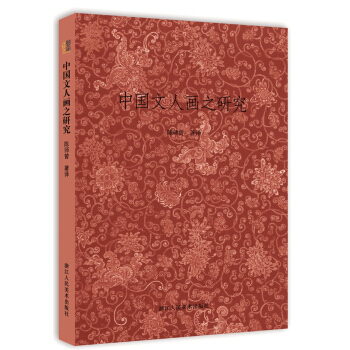

中国画论经秦汉到西晋的萌芽,于东晋、南北朝蔚然独立,历唐、宋、元的繁荣,至明清二代,重在传承总结,集其大成。这一时期,文人画大盛,称为文人者,即便不长于书画实践,也大多知画懂画,故画论著述数量最丰,几占中国画论著作十之七八。《中国古代书学画论丛书》首期选择了十部画论,稍加注解,配发彩图,以助解读。这十部画论,论影响深远,则董其昌《画旨》力倡南北宗论,崇南抑北,观点鲜明,导引了其后三百年中国画的风格走向。论体系完备,则石涛《苦瓜和尚画语录》以十八章的篇幅,丰富的内容,成为传统中国绘画理论的集大成者。论精深高妙,恽寿平出身文化世家,又历明清鼎革,以少年追随父兄参加抗清斗争,后知时世难移,寄情书画,所作《南田画跋》文字隽永,意旨深奥,细细品味,意趣无穷。而同为题画之作,金农的《冬心题画记》则妙在情趣,灵性横溢,读来令人莞尔生笑。也是“扬州八怪”主将的郑燮,作画几乎无画不题,其《板桥题画》或诗或文,更为让人称绝的是,郑板桥以其八分半书题画,如乱石铺街,错落于毛竹之间,诗书画有机结合,别有佳趣;王原祁《雨窗漫笔》、盛大士《溪山卧游录》于画理的阐述、技法的传授颇有精义,钱社《松壶画忆》、周亮工《读画录》重在记录过眼书画,并时有精辟的品评。若总而言之,则以上诸方面,于各书均有体现,无非侧重不同,特点自在。目录

总序栎园《读画录》浅识

序一

序二

序三

读画录卷一

读画录卷二

读画录卷三

读画录卷四

跋

精彩书摘

栎园《读画录》浅识三、传画史·述画论

由前文所及,其实我们大致已知《读画录》不仅是画史文献,也是一部份量颇重的画论著作。秦祖永在《桐阴论画》序中甚至将其与《画品录》等相提并论,说“若谢赫之《画品录》、张彦远之《名画录》、郭若虚之《图画见闻志》、米南宫之《画史》、周亮工之《读画录》,论断精确,各成一家言。”石溪在赠与周亮工的一幅《山水图》上也题云:“今栎园居土,为当代第一流人物,乃鉴赏之大方家。”栎园在书中史、论结合,对画家介绍和作品品题时,中肯之论迭出,给人以诸多启示。简而言之,主要有以下几点。

其一,征引故实,曲线表达其文人画的艺术创作观、鉴赏观。如,“李君实”(李日华)条中,有载其论画句“……大都古人不可及处,全在灵明洒脱,不挂一丝,而义理融通,备有万妙,断断非尘襟俗韵所能摹肖而得者。以此知吾辈学问,当一意以充拓心胸为主。”周亮工“极服先生议论”,明确表示认可。叙述陈章侯(洪绶)摹龙眠七十二贤石刻过程时,说其初出以示人,别人日“似矣”,则喜;复摹再出以示人,别人日“不似矣”,则更喜。周亮工极赞赏其数摹而变其法。在“董文敏”条中,通过旁人之口,说明“不读书人,不足与言画”。另有如载张稚恭语“东坡论画:谓笔略到而意已俱。观涉江画,即笔不到处,意已先矣。”又有像“君到打发不开处,始思吾言;世间生死大事,以及文章经济,到绝顶处,只是打发得开耳”的画理玄思,等等。显然,周亮工的画学思想基本沿袭了元明以来文人画的理路,近似于董其昌所提“南北宗论”。在此观念下,所尊崇的是所谓南宗文人画的逸笔草草,作画不求形似,讲求笔墨格调和诗书画印结合;也即钱选所谓的“戾家画”。绘画主体是和“行家”相对的非职业画家,即“士夫”。他们饱读诗书,仕途不畅,因此寄情书画,聊写胸中逸气,作画追求意趣气韵,追求画面的书卷气和文化味,盖与《读画录》中评画所及“净笔”、“寒气”、“爽气”等词的蕴意相类。书中所载之人,可以说基本都是“读书人”(即“士人衲子”),他们的作品也基本属于文人画一路。栎园老人的艺术观和欣赏旨趣由此可见一斑。在字里行间也可以清晰地发现周亮工对画家融汇变法、画出己意的重视。同时,也不像董其昌一样简单地去贬抑浙派的绘画风格,而主张和赞赏兼收并蓄。

前言/序言

用户评价

翻开《读画录》的另一部分,我被作者对人物画的解读深深吸引。不同于以往我所接触到的艺术评论,这本书的视角极为独特,它不屑于去分析人物的五官是否精致,衣饰是否华美,而是将目光投向了人物眼眸深处,投向了那些肢体语言所传达的细微情感。作者仿佛是一位经验丰富的心理学家,他能够透过画布,洞察人物内心的波澜。我记得其中有一幅肖像画,画面中的人物神情略显落寞,我本以为这只是画师的随手之作,但《读画录》却为我揭示了更深层次的含义。作者指出,那低垂的眼睑,微抿的嘴唇,并非简单的姿态,而是艺术家捕捉到的,人物内心深处某种难以言说的忧伤。他甚至推测,这幅画可能是在某个特殊时刻创作的,画师与模特之间或许有过一次深刻的交流,又或许,画师自身就承载着相似的情感。这种解读,让我对人物画产生了前所未有的敬畏。原来,每一幅人物画,都可能是一个故事,一段心事,一种灵魂的写真。作者的文字,具有一种魔力,它能够将静态的画面赋予生命,将冰冷的颜料注入温度。他让我们不仅仅看到了画中人,更像是与画中人进行了一场跨越时空的对话。这种深度的挖掘,让我对绘画艺术的理解,又上升到了一个新的高度。

评分《读画录》最让我惊喜的一点,是它对色彩的运用和解读。通常,我们谈论色彩,多是描述其冷暖、明暗,或是其在画面中的视觉效果。但在这本书里,色彩被赋予了更深的情感维度和象征意义。作者在描绘一幅运用大量暖色的画作时,并没有仅仅说“这幅画很温暖”,而是深入分析了不同暖色调的组合所能唤起的具体情绪,比如,橙色的热情,黄色的明快,红色的张扬,以及它们如何共同作用,营造出一种充满生命力的氛围。反之,在解读冷色调时,他也并非简单地将其与“忧郁”、“悲伤”划等号,而是探讨了不同蓝色和绿色所能传达的宁静、深邃,甚至是疏离感。他让我意识到,色彩不仅仅是视觉的刺激,更是情感的语言。每一抹色彩,都可能承载着艺术家想要传达的某种情感状态,或是一种对世界的独特看法。这种对色彩的精妙解读,让我对画面中的色彩有了全新的认识。我开始更加留意画中的色彩运用,并试图去感受它们所传递的情绪信号。

评分《读画录》给我最深刻的感受之一,便是它在探讨绘画与哲学之间的联系。作者并非生硬地将哲学理论套用到画作上,而是通过对画面细节的深入剖析,引申出一些关于人生、关于存在、关于意义的思考。我印象特别深刻的是关于一幅静物画的解读。画面中,几个水果静静地摆放在桌上,看似平淡无奇。然而,在作者的笔下,这些水果却成了探讨时间流逝、生命无常的载体。他让我去留意水果表面的细微斑点,去想象它们从鲜嫩到成熟,再到逐渐衰败的过程。他借此引发对生命周期、对存在短暂性的思考。这种将艺术与哲学巧妙融合的解读方式,让我感到耳目一新。它让我明白,艺术并非孤立的存在,而是与我们所处的时代、所处的社会、我们自身的存在紧密相连。作者的文字,具有一种穿透力,它能够将我们从表面的欣赏,引向更深层次的思考。读完这部分,我仿佛经历了一场关于生命的哲学对话,而绘画,则成了这场对话最生动的载体。

评分书中关于风景画的篇章,着实让我惊叹于作者的细腻观察与人文关怀。他描绘一幅海景画时,并非仅仅描述波涛汹涌的壮阔,或是落日余晖的绚烂,而是深入到海浪拍打礁石的声音,空气中弥漫的咸湿气息,以及海风拂过脸颊的感觉。他让我去想象,画中的渔夫,在经历了怎样的风雨,又带着怎样的期盼返航。他将自然的景色,与人的情感、人的生活紧密地联系在一起。这让我深刻地体会到,伟大的风景画,不仅仅是对自然景物的描摹,更是对生命状态的一种观照。作者的文字,如同一位经验丰富的导游,带领我们漫步在画中的世界。他指引我们去注意那些被我们忽略的细节,去感受那些隐藏在画面深处的温度。他让我明白,一幅优秀的风景画,能够让我们感受到画家的心跳,感受到他对自然的深情。这种将自然之美与人文之情融为一体的解读,让我对“风景”二字有了全新的认识。我开始意识到,我们所见的每一片风景,都可能蕴含着丰富的故事,承载着深刻的情感。而《读画录》,则为我们提供了一个绝佳的平台,去深入地理解和欣赏这份天地之间的情怀。

评分《读画录》最令人称道之处,在于它并非一本枯燥乏味的艺术理论书籍,而是充满了人文关怀和个人情感的流露。作者的语言,时而如诗如画,时而又带着一种真挚的分享感。他并非以一种居高临下的姿态来讲述,而是仿佛一位知心的朋友,与我们一同漫步在艺术的世界里。我尤其喜欢作者在描述自己的“读画”体验时所流露出的那种个人情感。他会分享自己在哪幅画前产生的震撼,在哪幅画中找到了共鸣,又在哪幅画前陷入了沉思。这些个人化的叙述,让整本书充满了温度和人情味。它让我感受到,艺术的欣赏,并非是冷冰冰的理性分析,而是一种充满情感的互动。作者的真诚,也感染了我,让我更加愿意投入到“读画”的过程中,去发现属于自己的感受和体会。这本书,让我相信,每个人都能找到与艺术连接的方式,只要我们愿意去倾听,去感受,去思考。

评分在阅读《读画录》的过程中,我逐渐意识到,作者所倡导的“读画”方式,是一种极其强调“主体性”的艺术体验。他并非试图将自己的观点强加于读者,而是通过一种启发式的引导,鼓励我们去独立思考,去形成自己的判断。我记得关于一幅印象派画作的解读,作者并没有过多地去强调印象派的技术特点,而是将焦点放在了画面所营造的光影效果以及由此引发的观者情绪上。他让我去感受那斑驳的光影,去体会那温暖的色调,去思考这些元素如何触动我们内心的某种情感。他没有给出标准答案,而是鼓励我们去自由联想,去发挥想象。这种开放式的解读,极大地激发了我的阅读兴趣。它让我感觉,我不仅仅是一个被动的接受者,更是一个主动的参与者。我能够根据自己的感受,去解读画面,去与作者进行思想的交流。这种强调个体感受和独立思考的解读方式,是《读画录》最吸引我的地方之一。它让我明白,艺术的魅力,很大程度上在于它能够激发我们内心的共鸣,在于它能够让我们发现属于自己的独特视角。

评分读完《读画录》,我最大的感受是,它改变了我过去“看画”的习惯。过去,我可能更注重画面的构图是否平衡,线条是否流畅,色彩是否和谐,这些偏向技术层面的考量。而这本书,则像一位耐心的老师,引导我去关注画面之外的东西,去探寻画作背后所蕴含的文化、历史、情感,甚至是艺术家的人生哲学。我记得其中一章,作者在解读一幅具有明显时代背景的画作时,并没有仅仅停留在对画中元素的描述,而是深入挖掘了当时的社会风貌、人们的生活状态,以及这些因素如何影响了画作的创作。他让我明白,每一幅画,都是一个时代的缩影,都承载着艺术家所处的历史信息。这种将艺术置于更广阔的文化语境中进行解读的方式,让我对艺术有了更深刻的理解。我不再将绘画视为孤立的个体,而是将其看作是人类文明发展脉络中的重要组成部分。

评分初拿到《读画录》,我便被它古朴的书名吸引。我向来对“读画”二字情有独钟,总觉得绘画不应只是视觉的欣赏,更应是心灵的对话,是作者与观者之间跨越时空的交流。这本书,似乎正是在探索这层更深的意义。它不像一本图录那样,简单地罗列画作,而后附上寥寥数语的介绍;它更像是一本引导手册,邀请我们潜入画作的内心世界,去感受那色彩背后涌动的灵魂,去聆听那笔触间无声的诉说。我翻开第一页,并非直接看到画面,而是进入一片静谧的序曲,作者用一种极为细腻且富有感染力的文字,铺陈了“读画”的必要性与可能性。他没有直接给出答案,而是抛出了一连串引人深思的问题,关于画面的构成,关于色彩的情绪,关于构图的寓意,甚至关于画布上的留白所承载的意义。这些问题,如同细密的网,将我缓缓拉入其中,迫使我重新审视那些我曾匆匆一瞥的画作。我开始意识到,自己过去对绘画的理解,是多么的肤浅。我曾以为,只要懂得线条的勾勒,色彩的搭配,便能领略一幅画的美。然而,《读画录》却告诉我,真正的“读画”,是一种更为主动、更为深入的探索。它需要我们调动所有的感官,不仅用眼睛去看,更要用心去听,用灵魂去感受。我仿佛看到作者站在画前,他不是在讲解,而是在对话,他提出的每一个疑问,都在引领我去发现画中隐藏的诗意,去触摸那些未曾被触碰到的情感。这让我对接下来即将展开的“读画”之旅充满了期待。

评分阅读《读画录》的过程,与其说是“读”,不如说是“悟”。这本书并没有采用传统的章节划分,而是以一种流水般的叙事,将不同的画作、不同的解读方式串联起来。我印象最深刻的是关于一幅写意山水的章节。在作者的笔下,那看似随意挥洒的墨迹,瞬间有了生命。他没有去分析笔法的技巧,而是着重于墨色晕染开来的意境。他说,那层层叠叠的山峦,不仅仅是物理空间的堆叠,更是时间沉淀的痕迹,是诗人胸中丘壑的外化。他引导我去感受那水墨的枯湿浓淡,如同人生的起伏跌宕,时而苍劲有力,时而婉转低回。作者的语言充满了诗意,他将自然景物的情感化,将抽象的笔墨人格化。他甚至让我去想象,在那缥缈的云雾之中,可能隐藏着怎样的故事,在那蜿蜒的溪流旁,是否曾有过诗人驻足的身影。这是一种多么奇妙的体验!我仿佛不是在看一幅画,而是在经历一场心灵的旅行。我看到了画中的静谧,也听到了画中的低语。作者的解读,如同一盏明灯,照亮了我眼中曾经模糊不清的角落。他让我明白,写意山水的美,不在于形似,而在于神似,在于那份超脱于物质的、飘渺的意境。这种境界,需要我们用心去体会,去感悟。而《读画录》,恰恰为我们提供了一个绝佳的契机,去打开这扇通往心灵深处的大门。

评分《读画录》的魅力,还在于它并非只局限于某种特定的绘画风格或历史时期。它就像一个包罗万象的艺术宝库,涵盖了从古典到现代,从中西方不同流派的作品。我特别喜欢作者解读一幅抽象画的章节。在此之前,我对抽象画的理解一直停留在“看不懂”的层面,总觉得那是一堆杂乱的色彩和线条的堆砌。然而,《读画录》彻底颠覆了我的认知。作者并没有试图去“解释”这幅画到底“代表”了什么,而是引导我去感受那色彩的碰撞,线条的张力,以及它们在画面中形成的某种节奏和韵律。他说,抽象画的美,不在于具象的模仿,而在于它唤醒我们内心深处的情感。它是一种纯粹的视觉体验,一种与艺术家灵魂的直接沟通。他让我去想象,那强烈的红色,是否代表着激情与愤怒?那柔和的蓝色,又是否象征着宁静与忧伤?这些色彩的组合,能否激荡起我们内心深处潜藏的共鸣?这种解读方式,极大地拓展了我的艺术视野。它让我意识到,艺术的表达是多元的,是超越语言的。而《读画录》,恰恰提供了一把钥匙,让我们能够打开这扇通往非具象艺术的大门,去发现其中蕴含的无限可能。

评分周亮工之读画录对是时之画家各论其品第,加固时人对其评价,著其生平,遗憾之事,未尽而卒,未能对其时画家详尽,憾事矣!!

评分利用《说文》考释甲骨文金文的最基本的方法是“比较法”,即通过已识字和未识字的字形对比来考释古文字。宋人释读金文就是从“比较法”开始的。“因为周代的铜器文字和小篆相近,所以宋人所释的文字,普通一些的,大致不差,这种最简易的对照,就是古文字学的起点。一直到现在,我们遇见一个新发现的古文字,第一步就得查《说文》,差不多是一定的手续。”(唐兰《古文字学导论》增订本,165至166页,齐鲁书社1981年版)

评分古典书画理论赏析,不错的一本书。

评分《武溪集·嘉祐集(集部27)》的出版发行无论是对于历史文献的研究整理,还是对于中国古代历史与思想文化的研究,其积极意义都是不言而喻的。同时,由于《四库全书荟要》本来就是书中精品,再辅之以现代的印刷技术,这套书也理所当然地应该成为大小图书馆和个人收藏的珍品。

评分这书买了四五本,很欣赏,茶前饭后稍稍把玩

评分不错的丛书,装帧简单朴实很顺眼

评分您的评价通过审核后可以获得一定积分

评分名著,活动时入手,便宜又好

评分经典图书,名家力作。好好好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![宋代花鸟·经典小品解析临摹范本 [The Practical Copy Technique of Classic Chinese Painting:Flower & Bird in Song Dynasty the Copy of Classic Short Sketch Analysis] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11481081/53bf266fNfd3e26b3.jpg)

![故园画忆系列:榆林印迹 [Impression of Yulin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11652048/56fb658cNf1cd226f.jpg)