具体描述

●图版

●立人像 商代晚期

●人头像 商代中期

●人头像 商代中期

●人头像 商代中期

●人头像 商代中期

●人头像 商代中期

●人头像 商代晚期

●头像 商代晚期

●头像 商代晚期

●头像 商代晚期

●人头像 商代晚期

●人头像 商代晚期

●金面罩人头像 商代晚期

●金面罩人头像 商代晚期

●踞坐人像 商代中期

●跪坐人像 商代晚期

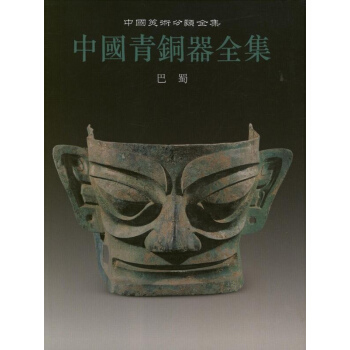

●突目面具 商代晚期

●人面具 商代中期

●部分目录

内容简介

《中国青铜器全集13:巴蜀》精选巴蜀青铜器一百六十件,全面反映了巴蜀青铜器的历史风貌。中国西南地区古代巴蜀两族创造的丰富的物质文化,主要分布在今四川省境内,其时代大约自商代至西汉中期。神秘而奇特的巴蜀青铜器,代表了巴蜀文化的*高成就。巴蜀青铜器是在黄河流域文化的影响下产生的,在长期发展过程中,形成了自己独特的艺术风格。巴蜀青铜器主要器类可分为人兽雕像、礼器、兵器、乐器、工具、印章等。近年广汉三星堆出土的立人像、人头像、人面具、神树、乌兽等青铜艺术品,至为珍贵。铸造精美、形象生动、装饰华丽的巴蜀青铜器,是中国青铜艺术宝库中的重要部分。用户评价

这本书的装帧设计简直是一绝,光是捧在手里的触感就让人爱不释手。封面采用了一种略带粗粝感的纸张,配上烫金的纹理,那种历史的厚重感扑面而来,让人仿佛能触摸到几千年前的文明痕迹。内页的纸张选择也非常考究,光滑而不反光,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。尤其值得称赞的是,书中对器物图片的印刷质量达到了令人惊叹的水平,色彩还原度极高,那些青铜器上细微的纹饰、斑驳的锈色,甚至连铸造时留下的细微瑕疵,都清晰可见,仿佛可以直接上手触摸。排版布局也极为合理,图文穿插得恰到好处,既保证了视觉上的美感,又兼顾了知识的系统性。翻开任意一页,都会被那种精心打磨的匠人精神所打动。这不仅仅是一套书,更像是一件精美的艺术品,放在书架上本身就是一道亮丽的风景线,绝对是收藏级的精品,即便是对专业知识了解不深的读者,也会被它精湛的制作工艺所折服。

评分我是一个注重实用性的读者,对我来说,一套工具书的价值体现在它的检索便利性和信息的准确性上。在这方面,这套书的处理堪称典范。虽然内容庞杂,但其索引系统做到了极其细致和科学的划分,无论是按年代、地域,还是按器物类型,都能迅速定位到目标信息。最让我感到惊喜的是,书中对于早期测年数据的标注极其清晰,并且经常会引用不同的研究观点,展现出一种开放的学术态度,而不是武断地给出单一结论。这种严谨的学术态度,对于我们这些需要将历史资料应用于现代设计或文化传播的从业者来说,是至关重要的保障。我们不再需要花费大量时间去交叉比对不同文献的矛盾之处,因为这套书已经替我们完成了最基础也是最艰巨的筛选和整合工作,极大地提高了研究效率。

评分说实话,刚开始接触这套书时,我有点被其庞大的信息量吓到,感觉自己像个闯入巨人国度的普通人。但随着我开始重点关注其中的器物故事,那种敬畏感逐渐转变成了强烈的代入感。每一件青铜器背后,都似乎藏着一段被尘封的往事。书中对那些青鼎、方尊、戈戟的描述,不仅仅是冰冷的尺寸和重量,更多的是对它们在当时祭祀、战争、宴飨等场景中角色的生动还原。我尤其喜欢那些对纹饰寓意的解读,比如饕餮纹、夔龙纹,文字中充满了对先民精神世界的想象和重构,那种神灵与人间的交织,那种对秩序与权力的表达,通过这些冰冷的金属器物被赋予了鲜活的生命力。读着读着,我甚至能想象出周王或商王在昏暗的宫殿中,抚摸着这些礼器,思考着江山社稷的画面,这种跨越时空的对话感,非常引人入胜。

评分我花了整整一个周末的时间,沉浸在这套浩瀚的资料海洋中,最大的感受是其内容的深度与广度。它完全不同于市面上那些浅尝辄止的普及读物,而是真正深入到了考古发掘的一线,将那些散落于不同博物馆和私人收藏中的珍品进行了系统性的梳理和编纂。那些冗长但极其严谨的器物铭文考证部分,虽然需要一定的专业基础才能完全领会,但其背后所蕴含的考据精神实在令人肃然起敬。例如,对某一时期礼器组合的详细分析,涉及到当时政治结构和社会等级的变迁,那种层层递进的逻辑推演,让人对那个失落的王朝有了更立体、更深刻的理解。每一次翻阅,都像是在跟随一位经验丰富的考古学家进行田野考察,每一次都有新的发现和感悟。对于希望进行深入研究的学者而言,这套书无疑是不可替代的基石性参考资料,其详尽的图录和数据支撑,构建了一个坚实的学术框架。

评分这本书的阅读体验是层层递进的,初读时你会被其浩瀚的器物图鉴所震撼,以为这只是一部“高配版文物图录”。但当你深入到对器物风格流变和技术细节的讨论时,你会发现它构建了一个宏大的青铜文明演进史。作者们没有仅仅停留在“是什么”的层面,而是深入挖掘了“为什么会这样”的工艺与审美变迁。比如,书中对不同时期范铸技术的细微差别进行了对比分析,这种技术层面的剖析,让非专业人士也能直观感受到古代工匠在不断追求卓越的过程中所经历的挑战与突破。它不仅仅记录了历史的成就,更记录了技术进步的轨迹,这本身就是一部关于创新和传承的史诗。读完后,我对中国古代冶金技术和艺术成就的敬佩之情,达到了一个新的高度,它让“青铜时代”不再是一个遥远的概念,而是具体的、可触摸的辉煌。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有