具体描述

内容简介

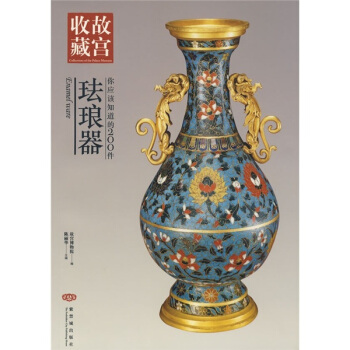

珐琅又称“佛郎”“拂郎”“发蓝”,是以矿物质的硅、铅丹、硼砂、长石、石英等原料按照适当的比例混和,分别加入各种呈色的金属氧化物,经焙烧磨碎制成粉末状的彩料后,再依其珐琅工艺的不同做法,填嵌或绘制于以金属做胎的器体上,经烘烧而成为珐琅制品。 珐琅工艺原本传白西方,但很快发展成为具有鲜明的民族风格和优秀的艺术传统的艺术品类。珐琅器有着黄金和宝石般的华贵和瑰丽,其制作工艺复杂,釉料配制和烧造技术难度大,生产成本高,故很长时期内作为御前用器主要由宫廷内皇家御用作坊制作,又因得到明清两代皇帝的重视,不惜工本,精益求精,故使皇家御用珐琅制品美仑美奂。除少量珐琅器作为贵重礼物由皇帝恩赐给王公大臣,民间很少流传且难得一见。故宫博物院是在明清两代的皇宫基础上建立起来的,收藏有明清两代专为皇帝御用与皇室使用而制造的珐琅器约6000余件,是中国金属胎珐琅工艺发展演变极为珍贵的实物资料。本书图文并茂地介绍了故宫博物院收藏的200件珐琅器。作者简介

陈丽华,女,汉族,1953年11月2日出生,辽宁省大连市人,辽宁大学历史系毕业。研究馆员。1971年在大故宫博物院副院长陈丽华连旅顺博物馆参加工作,曾任陈列部主任。1986年4月调入故宫博物院陈列部工作,先后任陈列部业务秘书,工艺组副组长、组长。1998年任古器物部副主任、故宫博物院学术委员会委员,2002年4月任宫廷部主任。2007年4月由文化部任命为故宫博物院副院长。先后在《文物》、《故宫博物院院刊》、台北《故宫文物月刊》等专业刊物上发表过专业论文和文章50余篇,主要有:《明代雕漆之断代与辨伪》、《中国古代漆器款识风格的演变及其对辨伪的重要意义》、《景泰款掐丝珐琅器辨识》、《明清剔彩漆器鉴定述略》、《明嘉靖剔彩漆器与乾隆仿品》、《螺钿漆器与衬色螺钿漆器》、《中国金属胎珐琅工艺》、《故宫博物院新入藏的湖北出土的战国、西汉漆器》、《戗金漆工艺源流》、《由故宫藏永乐宣德漆器看明早期漆工艺的成就》等。

出版了《古漆器鉴赏与收藏》、《漆器鉴识》专著两部和《中国文物鉴赏大系:中国工艺品鉴赏图典——漆器篇》、《文物名家大讲堂——中国工艺.漆器》。参加了上海辞书出版社出版的《中国文物定级图典》一级品上卷、一级品下卷、二级品卷、三级品卷共四部的编撰,任工艺篇主编,并为主要撰稿人之一。参加了中宣部组织出版的《中国漆器分类全集》明代卷和清代卷;《中国美术全集》中国金属胎珐琅器卷的编撰,为主要撰稿人之一;参加了故宫博物院《故宫博物院文物珍品全集》漆器元明卷、清代卷和珐琅卷的编撰,任副主编,并为主要撰稿人之一。

目录

目录前言

元明掐丝珐琅器

掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳三环尊

掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉

掐丝珐琅缠枝莲纹龙耳瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹象首足炉

掐丝珐琅缠枝莲三足炉

掐丝珐琅缠枝莲纹藏草瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉

掐丝珐琅缠枝莲纹三足炉

掐丝珐琅缠枝莲纹三足炉

掐丝珐琅缠枝莲纹球形香熏

掐丝珐琅葡萄纹绳耳炉

掐丝珐琅葡萄纹冲耳炉

掐缝珐琅缠枝莲纹绳耳炉

掐丝珐琅缠枝莲纹狮耳足香熏

掐丝珐琅缠枝莲数双耳炉

掐丝珐琅缠枝莲纹朝冠耳炉

掐丝珐琅缠枝莲纹梅瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹熏炉

掐丝珐琅缠枝莲纹龙耳炉

掐丝珐琅葡萄纹圆盒

掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳鼓式炉

掐丝珐琅菊花纹双螭耳炉

掐丝珐琅菊花纹螭耳直颈瓶

掐丝珐琅缠枝莲绞龙耳炉

掐丝珐琅花蝶纹海棠式盆

掐丝珐琅七狮戏球图长方盘

掐丝珐琅勾莲纹贯耳瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹龙耳炉

掐丝珐琅葡萄纹乳足炉

掐丝珐琅缠枝莲纹出戟觚

掐丝珐琅缠枝莲纹出戟觚

掐丝珐琅缠枝莲纹大碗

掐丝珐琅缠枝花卉纹盏托

掐丝珐琅缠枝花纹字铭盏托

錾胎珐琅缠枝莲纹圆盒

掐丝珐琅缠枝莲纹直颈瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹象足炉

掐丝珐琅狮戏纹藏草瓶

掐丝珐琅摩竭纹双耳炉

掐丝珐琅菊花纹螭耳熏炉

掐丝珐琅缠枝莲纹冼

掐丝珐琅兽环耳玉壶春瓶

掐丝珐琅菊花纹小国盒

掐丝珐琅八狮纹三环尊

掐丝珐琅云鹤纹蟠螭耳炉

掐丝珐琅缠枝莲纹螭耳熏炉

掐丝珐琅狮戏纹三足炉

掐丝珐琅狮绣球纹盘

掐丝珐琅花蝶纹香筒

掐丝珐琅狮龙纹碗

掐丝珐琅龙凤纹盘

掐丝珐琅双龙戏珠纹花口盘

掐丝珐琅万寿如意纹三足炉

掐丝珐琅八宝纹长方熏炉

掐丝珐琅菊花纹圆盒

掐丝珐琅缠枝菊花纹烛台

掐丝珐琅莲托八宝纹蟠螭蒜头瓶

掐丝珐琅龙戏珠纹方口瓶

掐丝珐琅梅竹图螭耳瓶

掐丝珐琅凤莲纹洗口瓶

掐丝珐琅双龙纹凤耳瓶

掐丝珐琅狮戏球纹薰炉

掐丝珐琅摩竭纹双螭瓶

掐丝珐琅狮戏球纹炉

掐丝珐琅婴戏纹花觚

掐丝珐琅山水人物图圆盒

掐丝珐琅花卉鼓鹅形匙

掐丝珐琅鸳鸯形香熏

掐丝珐琅花鸟图方盖壶

掐丝珐琅五伦图梅花式大缸

掐丝珐琅池塘秋色图梅瓶

掐丝珐琅荷塘白鹭图缸

清代珐琅器

掐丝珐琅缠枝莲双耳三足炉

掐丝珐琅花卉纹兽耳鼓式炉

掐丝珐琅海兽图龙耳洗

掐丝珐琅缠枝莲鼓式薰炉

掐丝珐琅缠枝莲螭耳盖炉

掐丝珐琅胡人进宝式熏炉

掐丝珐琅缠枝莲八卦纹象足炉

掐丝珐琅缠枝莲纹长方形炉

掐丝珐琅缠枝花纹乳足炉

掐丝珐琅缠枝莲鼓乳足熏炉

掐丝珐琅缠枝莲纹胆式瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹圆盒

掐丝珐琅菊石纹小圆盒

掐丝珐琅青鸾穿花纹长方盘

掐丝珐琅夔龙纹暖砚盒

掐丝珐琅缠枝牡丹纹笔架

掐丝珐琅缠枝莲纹球形香熏

掐丝珐琅花卉纹三层套盒

掐丝珐琅勾莲纹水丞

掐丝珐琅缠枝莲纹纹兽衔环耳壶

掐丝珐琅狮戏纹高足碗

掐丝珐琅缠枝莲纹烛台

掐丝珐琅胡人捧瓶座落地灯

掐丝珐琅寿字靠背椅

掐丝珐琅双人提长方形炉

掐丝珐琅海晏河清烛台

掐丝珐琅兽面纹石榴尊

掐丝珐琅缠枝莲纹开光长颈瓶

掐丝珐琅勾莲纹六方贯耳瓶

掐丝珐琅花蝶毁天球瓶

掐丝珐琅勾莲纹双联锦袱瓶

掐丝珐琅缠枝莲纹鹅形瓶

掐丝珐琅缠枝花纹双联瓶

掐丝珐琅锦纹扁

掐丝珐琅番莲云蝠纹扁壶

金胎掐丝嵌画珐琅开光仕女图执壶

金胎錾花嵌画珐琅开光西洋仕女图执壶

掐丝嵌画珐琅山水图执壶

掐丝珐琅凫形提梁壶

掐丝珐琅缠枝莲纹多穆壶

掐丝珐琅缠枝莲纹奶壶

掐丝珐琅缠枝莲纹贲巴壶

掐丝珐琅缠枝莲绞双耳樽

掐丝珐琅兽面纹出戟觚巧

掐丝珐琅兽面纹提粱卣

掐丝珐琅兽面纹瓶

掐丝珐琅兽面纹尊

掐丝珐琅葫芦纹璺式炉

掐丝珐琅蟠螭纹四轮香车

掐丝珐琅兽面纹觥

掐丝珐琅勾莲纹瑞兽

掐丝珐琅卷云纹牺尊

錾胎珐琅勾云纹牛尊

掐丝珐琅天鸡尊

掐丝珐琅摩羯纹水盂

掐丝珐琅牧羊人笔架

掐丝嵌画珐琅风景图盏

掐丝珐琅庭园殿阁图镜

掐丝珐琅番莲纹冰箱

掐丝珐琅山水人物图宝座

掐丝珐琅明皇试马图挂屏

掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳椭圆炉

掐丝珐琅转心玛尼

掐丝珐琅缠枝莲纹五供

掐丝珐琅缠枝莲纹喇嘛踏

掐丝珐琅兽面纹出戟方觚

掐丝珐琅兰花纹挂屏

掐丝珐琅洗象图圆盒

掐丝珐琅山村农庆图插屏

掐丝珐琅缠枝莲纹冠架

掐丝珐琅瓜式盖罐

掐丝珐琅勾莲纹八方手炉

掐丝珐琅兽面纹三环凤尾尊

掐丝珐琅山水图琮式瓶

掐丝珐琅兽面纹提粱卣

掐丝珐琅兽面绞钟

掐丝珐琅缠枝纹理耳炉

掐丝珐琅双龙耳乳钉篮

掐丝珐琅寄寿纹碗

掐丝珐琅勾莲纹执壶

掐丝珐琅柄挚

掐丝珐琅花鸟纹大盘

掐丝珐琅群鹿图尊

掐丝珐琅镂空云龙纹转心瓶

掐丝珐琅菊石花卉纹悔瓶

掐丝珐琅葫芦锦袱纹童子耳炉

画珐琅山水图双耳炉

画珐琅开光梅花纹烟壹

画珐琅玉堂富贵网直颈瓶

画珐琅牡丹纹小瓶

画珐琅桃蝠纹小瓶

画珐琅缠技牡丹纹碗

画珐琅番莲双蝶纹花口盘

画珐琅牡丹纹海棠式花篮

画珐琅花卉纹寿字卤壶

画珐琅开光花果图寿字盏

画珐琅花蝶纹玻璃天球式冠架

画珐琅开光花鸟图唾盂

画珐琅牡丹纹烟壶舡

画珐琅椭圆形水丞

画珐琅花蝶纹带托香插

画珐琅莲托杂宝纹筒炉

画珐琅八宝莲花纹法轮

画珐琅勾莲纹压柄壶

画珐琅团花纹提梁壶

画珐琅菊花纹壶

画珐琅八棱开光提梁壶

画珐琅丹凤纹盏碗

画珐琅开光花鸟山水图盖碗

画珐琅采药图大盘

画珐琅缠枝莲胭脂红山水图双耳炉

金胎画珐琅花卉纹夔耳盏

金胎画珐琅西洋人物图双耳盏

画珐琅开光山水人物图瓜棱盒

画珐琅花蝶纹葫芦武瓶

画珐琅袱系纹盖罐

画珐琅母婴图提梁罐

画珐琅团花纹六方瓶

画珐琅洋花纹海棠式瓶

画珐琅母婴图笔筒

画珐琅牡丹花卉水盂

画珐琅花鸟纹委角长方盒

画珐琅花卉纹勺

画珐琅玉堂富贵图瓶

画珐琅山水人物圈灯笼尊

广珐琅贴金锦袱纹瓶

广珐琅描金夔纹双耳高足杯

画珐琅牡丹纹执壶

附录一 掐丝珐琅器辨识

附录二 康雍乾三朝画珐琅器赏析

附录三 参考史献

精彩书摘

掐丝珐琅缠枝莲纹龙耳瓶【元代】

高36.8厘米 口径10.7厘米 足径12.7厘米

◎瓶两侧嵌镀金双龙耳。通体施蓝色珐琅釉为地,饰掐丝珐琅花卉纹。颈部为绿釉蕉叶、茶花纹,腹部正中出弦纹一道将花纹界出两层,上为缠枝莲纹,下为石榴、山茶等各色花卉,足擘饰菊花等纹。足内镌阳史“景泰年制”楷书款。

◎瓶为后改器,通体花卉纹结构芹常,颈、上腹、下腹三部分原是由几件元代旧器的局部拼接而成。颈下部加套凸起的一周莲瓣纹装饰,釉色不如其它几个局部晶莹亮泽,显然是因后来改器时,上腹与颈部衔接口径不合,而采取了外加套口的办法。颈部加双龙耳以遮掩拼接痕迹。款识为改器时加刻。

……

前言/序言

用户评价

这本书的价值,绝不仅仅在于它收录了二百件珍贵珐琅器,更在于它提供了一种理解中国古代宫廷审美的独特视角。我过去总以为珐琅只是装饰性的工艺品,但读完这本书后才意识到,每一件珐琅器,无论是一件小小的鼻烟壶还是一件大型的朝会陈设,都是特定历史时期政治权力和意识形态的载体。书中对那些带有特定皇家纹饰,例如龙凤呈祥、万寿无疆的器物解析,非常到位地揭示了其背后的象征意义和使用场合。它巧妙地将历史、技术和艺术融为一体,让读者明白,这些看似华丽的物件,背后承载着的是国家层面的审美导向和对永恒的追求。对于研究明清宫廷艺术史的人来说,这本书无疑是一份扎实的基础文献,其严谨的考证和清晰的图版,为深入研究提供了极佳的起点。

评分说实话,我是一个对传统艺术品收藏抱持着敬畏又有点“望而却步”态度的普通爱好者,总觉得那些高深的鉴赏门槛把我拒之门外。然而,这本关于故宫珐琅器的图册,彻底颠覆了我的固有印象。它的叙事风格极其流畅自然,读起来完全没有那种博物馆图录的枯燥感,更像是一位学识渊博的老友,带着你穿梭于明清两代的宫廷秘境。最让我惊喜的是,它对不同时期珐琅工艺特点的归纳总结,比如明代大胆奔放的色彩搭配与清代繁复精细的图案布局之间的分野,阐述得清晰明了,即便是初学者也能迅速抓住重点。我花了整整一个下午,就沉浸在那些精美的香炉、瓶盏之中,感受着珐琅的“火的艺术”所蕴含的温度与坚韧。这本书的装帧设计也十分考究,纸张的质感与色彩的还原度极高,使得那些蓝、绿、黄、红的釉色显得格外饱满和立体,简直让人爱不释手,强烈推荐给所有想提升自己审美素养的朋友。

评分从一个纯粹的视觉享受角度来评价,这本书简直是教科书级别的印刷品典范。要知道,珐琅器的魅力核心就在于它那无与伦比的光泽感和釉面的温润质地,这是任何屏幕显示都难以完全传达的。这本书的影印质量高到令人赞叹,那些细微的失光、釉面的开片,甚至是铜胎与釉料结合处的细微瑕疵,都被忠实地记录了下来,这对于我们这些无法亲临故宫的普通藏家和爱好者来说,是多么宝贵的资源啊。特别是那些需要通过侧光才能察觉到的立体雕刻纹饰,在书页上依然能感受到那种层次感。这本书不仅仅是“看图说话”,它本身就是一件值得收藏和反复摩挲的艺术品,让我深刻体会到,顶级博物馆的收藏品,其价值是多维度的,光影、触感和历史厚重感缺一不可,这本书成功地将这些体验浓缩在了纸张之间。

评分我向来对那些动辄上万字的学术专著感到头疼,希望找到一些既有深度又便于阅读的普及读物。这本书《故宫收藏:你应该知道的200件珐琅器》恰好完美地填补了这个空白。它的结构设计非常人性化,像是一部精心策划的展览导览手册。作者显然花了很多心思去挑选最具代表性的二百件藏品,避免了过度聚焦于少数几件“明星文物”,而是呈现了一个更全面的珐琅艺术发展脉络。我特别欣赏它在每件器物旁附带的小知识点,比如关于珐琅料的配方秘密,或者某位皇帝对珐琅工艺的偏爱。这些“边角料”虽然看似次要,却是串联起整个历史画卷的关键线索,让阅读过程充满了发现的乐趣,完全不会让人感到疲劳,是我近两年读过的最让人感到愉悦的艺术类书籍。

评分这本《故宫收藏:你应该知道的200件珐琅器》简直是中华瑰宝的视觉盛宴,光是翻开扉页,那精美的铜胎掐丝珐琅盘上流光溢彩的釉料,就让人屏息凝神。我原本对珐琅器了解不多,只停留在“颜色很漂亮”的层面,但这本书的编排极为用心,它没有堆砌晦涩难懂的专业术语,而是以一种非常亲和的方式,引导我们走进这门复杂的工艺世界。每一件器物的介绍都详略得当,不仅仅是描述了它的尺寸、年代和材质,更深入地挖掘了它背后的历史背景和审美变迁。比如,书中对清代景泰蓝工艺如何受到西方玻璃彩绘技法影响的论述,简直是茅塞顿开。我特别喜欢它对细节的捕捉,放大图片里那些丝丝缕缕的铜丝走线,以及釉料在烧制过程中产生的微妙变化,让人由衷地感叹古人的耐心与鬼斧神工。这本书不愧是故宫博物院的精选,那种沉淀了数百年的皇家气派和匠心独运,隔着纸张都能扑面而来,绝对是艺术爱好者案头不可或缺的“镇馆之宝”。

评分一般一般一般一般一般

评分一次可以欣赏这么多的珐琅器,享受啊!

评分陈丽华,女,汉族,1953年11月2日出生,辽宁省大连市人,辽宁大学历史系毕业。研究馆员。1971年在大故宫博物院副院长陈丽华连旅顺博物馆参加工作,曾任陈列部主任。1986年4月调入故宫博物院陈列部工作,先后任陈列部业务秘书,工艺组副组长、组长。1998年任古器物部副主任、故宫博物院学术委员会委员,2002年4月任宫廷部主任。2007年4月由文化部任命为故宫博物院副院长。

评分发货好快,东西好漂亮 喜欢的题材 值得购买,物有所值

评分差这一册,又能折上再优惠,好

评分一直都很想買的一本書...

评分故宫收藏 都收藏了,哈哈!好书啊!

评分出版了《古漆器鉴赏与收藏》、《漆器鉴识》专著两部和《中国文物鉴赏大系:中国工艺品鉴赏图典——漆器篇》、《文物名家大讲堂——中国工艺.漆器》。参加了上海辞书出版社出版的《中国文物定级图典》一级品上卷、一级品下卷、二级品卷、三级品卷共四部的编撰,任工艺篇主编,并为主要撰稿人之一。参加了中宣部组织出版的《中国漆器分类全集》明代卷和清代卷;《中国美术全集》中国金属胎珐琅器卷的编撰,为主要撰稿人之一;参加了故宫博物院《故宫博物院文物珍品全集》漆器元明卷、清代卷和珐琅卷的编撰,任副主编,并为主要撰稿人之一。

评分非常好!质量也很好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![爱住风尚小屋:美式风格 [Fashion Home] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11255312/rBEhVFHQ8NgIAAAAAALifrXEay0AAAqNQMGJWIAAuKW490.jpg)

![想要如何装潢,自己告诉设计师 [スタイル別にわかる インテリアの基本] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11741785/55b87487Nfc7b493b.jpg)