具体描述

内容简介

静物画从美术教育的角度看,由于静物是静止不动的,便于初学绘画的学生观察,研究它的造型规律、质感规律、构图规律,便于学生掌握绘画技巧,作画者可以细心地观察与研究。由于光线稳定,造型与色彩都比较明确,可以长时间描绘。不但技巧得到提高,同时也能提高学生们的绘画素养,启迪学生的审美情趣,使其可以到达创造的境界。作者简介

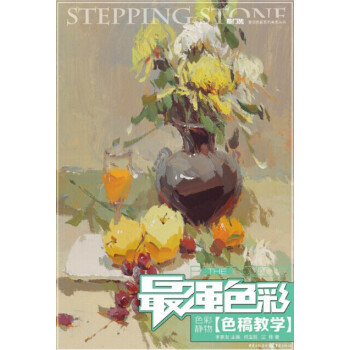

张文亮,1963年出生于天津,祖籍山东。毕业于天津美术学院油画系。现任天津工艺美院副教授。1992年油画《渡》参加《纪念在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年美展三等奖。1992年《藏女》参加中国油画展。1992年参加天津-海南青年美展,获优秀奖。1994年参加天津市第四届青年美展获铜奖。1995年参加中韩艺术交流展。1999年参加天津建国五十年美展。2002年参加天津科学与艺术展览。2003年参加中国艺术家赴马来西亚展。2007年油画《晨祈》参加北京雍和嘉诚春季拍卖会。2008年出版《油画静物写生技法》,2008年油画《唐韵》、《青花》入选《当代油画名家静物画精选》。2009年5月参加庆祝建国六十周年中国当代油画香港学术邀请展,2009年参加全国教科文卫组织的文化部系统美展获优秀奖。油画《渡》发表于《美术》刊物,油画《藏族组图》发表于《艺术家》刊物,油画静物作品发表于《美术大观》及《天津日报》、《今晚报》等多家报刊。并有多幅作品被意大利、美国、新加坡、中国台湾地区私人收藏。内页插图

目录

一、概述二、工具材料

三、色彩基础知识

四、绘画技巧

五、静物写生

琴女

绿色调黄梨的静物

蓝色旋律海螺

补色关系的静物——红苹果与绿罐

紫色调的静物

对比色的静物——蓝罐和西红柿

唐三彩罐子和酒瓶静物

洒满阳光的静物

残的躯壳

钧瓷瓶与葡萄

白玫瑰

暖灰色的静物

青苹果与银酒壶

水壶与石榴

铝锅与玻璃瓶静物

红钧瓷瓶

冷灰色静物

唐韵

牛头静物

精彩书摘

主观处理,而不是“照抄”。照抄是被动的。自然界光线在变,色彩在变,只有在理解的基础上去画“物体的”相对素描、色彩关系。任何人也不能做到画得绝对准确。只能是把它们之间的色彩关系画“对”、画“准确”。因为人的生理条件对色彩的感觉能力都存在差异。作画之前,情感的孕养

水粉颜料的性能,水粉颜色介于油画与水彩之间。它的颜色有透明色和不透明色。掌握一些颜料的性能知识很有必要。透明色彩画得薄的时候很有用,如“白色”是属于不透明色,遮盖力强。柠檬黄相对有时就透明,用的时候要注意。中黄遮盖力强,比较柠檬黄它就相对暖一些,而橘黄就比中黄暖,橘红就比橘黄暖,朱红又比橘红更暖,大红就更鲜艳温暖,而深红、紫红就比朱红、大红冷下来了。冷色系中的颜色如天蓝、湖蓝、钴蓝等都属于不透明色,而群青、普蓝都是透明度较高的颜色。再有一些绿色,如酞菁绿、翠绿就透明度较高,粉绿、草绿等就属于不透明色彩。再如一些紫罗兰、熟褐、土黄、土红、黑色属于不透明色彩。掌握这些颜料的性能已足够用了,已很丰富了。调色盒的颜色有这些已够用了。

前言/序言

用户评价

在我看来,一幅好的静物画,最重要的就是能够抓住物体的“神韵”,而不仅仅是外形。我一直在寻找能够帮助我做到这一点的书籍。这本书虽然标题是关于“技法”,但它所传递的,却是一种“意境”的营造。书中并没有直接教我如何画出“神韵”,但它通过对光线在不同物体上的微妙变化,以及色彩在空间中的相互渗透的细致描述,让我明白,神韵的产生,恰恰在于这些细微之处。我过去可能更注重物体本身的质感和细节,而忽略了光线和色彩如何赋予物体生命。书中有一个章节,详细分析了物体在不同时间、不同天气下的色彩变化。例如,清晨的阳光带着一丝冷峻的蓝色调,而傍晚的夕阳则会给物体染上温暖的金色。当我尝试用这种观察方式去描绘一束鲜花时,我发现我不再只是画出花瓣的形状和纹理,而是去捕捉阳光透过花瓣时产生的微妙色彩变化,以及花瓣与周围空气之间的色彩呼应。这种从“刻画形体”到“捕捉光影”的转变,让我觉得我画出来的静物,似乎真的“活”了过来,能够传递出一种生动的情感。我期待着能够在这本书的指引下,进一步提升我对光线和色彩的敏感度,从而创作出更多充满生命力和意境的静物画。

评分我之前一直对水粉静物写生有着浓厚的兴趣,但总感觉自己摸不着门道,画出来的东西总是不够生动,缺乏立体感。在朋友的推荐下,我翻阅了这本书,虽然书中内容并没有直接提及我之前困惑的具体技法,但它带给我的是一种全新的视角和理解。例如,在色彩的运用上,我过去总是习惯于直接将颜料调出想要的颜色,但这本书中通过对光影在不同物体表面反射的细致描述,让我意识到原来色彩的丰富性并非来自调色盘,而是来自于物体对光的感知和反射。书中花了大量篇幅去分析不同材质的物体如何吸收和反射光线,以及这些光线如何影响我们肉眼所见的色彩。我开始尝试去观察,而不是简单地“画出”颜色。当我对着一个玻璃杯写生时,我不再只是画出它的轮廓和表面的反光点,而是开始思考玻璃本身透明的质感是如何让背景的颜色在其内部折射和扭曲,又是如何因为玻璃的厚度而产生微妙的色彩变化。书中没有直接教我“如何画好玻璃杯”,但它教会了我“如何去看玻璃杯”。这种观察方式的转变,让我觉得自己在绘画的道路上迈出了实质性的一步。以前我总觉得静物写生是一项枯燥的任务,但现在我发现,每一次写生都是一次与光影和色彩的对话,每一次观察都是一次对物质世界深刻的理解。我开始在日常生活中就带着这种观察的眼光去审视周围的一切,即使不画画,我也能从一件普通的物品中发现出不寻常的美感。这本书就像一把钥匙,虽然它没有直接指向我想要打开的房间,但它教会了我如何找到那把钥匙,以及如何去开启通往更广阔绘画世界的大门。我还会继续深入研究书中关于光影和材质的分析,相信这会为我未来的创作带来更多的灵感和可能性。

评分我一直对绘画中的“空间感”非常在意,觉得一幅好的静物画,不仅仅是把物体画在纸上,更重要的是要让它们“立”起来,有呼吸的空间。这本书的标题是“水粉静物写生技法”,我原以为会是一本关于如何构图和摆放物体的指南,但阅读过程中,我发现它所侧重的,是“理解”空间,而不是“绘制”空间。书中没有直接教我如何画出近大远小的透视,而是通过分析物体在不同光照和环境下的相互关系,让我明白,空间感是光线、色彩和体积共同作用的结果。例如,书中提到,背景的色彩会影响前景物体颜色的感知,而光线的明暗对比,则是塑造体积和区分空间的重要手段。当我尝试去描绘一个摆放在窗边的水果时,我不再仅仅关注水果本身,而是会去思考,窗外的光线是如何照射进来的,它会在水果上留下怎样的明暗关系,以及背景的墙壁和窗帘会给水果带来怎样的色彩影响。我发现,当我开始主动地去思考这些相互关系时,我画出来的空间感就自然而然地出现了。这种从“绘制轮廓”到“理解关系”的转变,让我觉得自己的绘画思路更加扎实。我期待着能够继续在这本书的引导下,深化我对空间感的理解,从而创作出更具立体感和深度的静物画。

评分我一直对写实主义的绘画风格情有独钟,尤其是在描绘静物时,我追求的是那种近乎照片般的细腻和真实。在接触这本书之前,我总是在技法的细节上纠结,比如如何才能画出丝绸的柔软,或者金属的冰冷。这本书虽然没有直接列出“如何画丝绸”或者“如何画金属”的步骤,但它通过对物体体积感的构建和光线在物体表面的流转过程的描述,让我对如何表现材质有了更深刻的理解。我过去可能更侧重于表面的纹理和细节,而忽略了体积本身是如何被光线塑造的。书中提到,体积感是通过明暗交界线、投影以及物体本身的固有色来共同完成的。当我尝试去运用这种理解来描绘一个水果时,我不再只是盯着水果表面的光泽,而是首先去思考它的基本形体,然后分析光线是如何从一个方向照射过来,在物体上形成亮部、灰部、暗部,以及微妙的转折。我发现,当我对物体的体积有了准确的把握,再添加表面的细节时,那种真实感就油然而生了。即使是微小的光斑,也因为有了坚实的体积作为基础,显得更加可信。我甚至觉得,通过对光影的深入理解,我能够“触碰到”画中的物体,感受到它们的重量和质感。这种从宏观到微观的绘画思路,彻底颠覆了我过去碎片化的绘画习惯。我不再为了一处细节而烦恼,而是将整个画面的光影关系作为首要考虑。我期待着在这本书的引导下,能够进一步提升我对物体体积和光影的感知能力,从而在写实静物绘画的道路上取得更大的突破。

评分我一直对色彩的“层次感”和“通透感”有着不懈的追求,尤其是在水粉画创作中,我希望能够画出既有厚重感又不失灵动的效果。这本书的标题是“水粉静物写生技法”,我期待着能够从中找到破解色彩迷局的钥匙。然而,书中并没有直接给出“如何调出丰富的色彩层次”或者“如何处理水粉的透明感”的技巧。相反,它通过对自然界中光线与物质相互作用的深入解读,让我对色彩的本质有了更深刻的认识。书中详细分析了“冷暖”和“明度”在色彩关系中的重要作用,以及它们如何共同构建出画面丰富的层次。我过去可能更注重颜色的“绝对值”,而忽略了颜色之间的相对关系。比如,一个看似鲜艳的红色,在冷色调的环境中,它的温度感会更加凸显,而如果是在暖色调的环境中,它则会显得更加柔和。当我开始运用这种“相对色彩观”去描绘静物时,我发现我不再拘泥于画准某一个颜色,而是去捕捉颜色之间微妙的互动和变化。我开始尝试用微妙的冷暖对比来丰富画面的层次,用巧妙的明度变化来营造通透感。这种从“局部色彩的堆砌”到“整体色彩的协调”的转变,让我觉得自己的绘画思路更加成熟。我期待着能够在这本书的引导下,进一步提升我对色彩关系的理解,从而创作出更多具有视觉冲击力和艺术感染力的水粉静物画。

评分坦白说,我一直觉得自己是个“手残党”,画画这件事对我来说简直是高难度挑战。我曾经买过一些教你“一步一步画”的教程,但学完之后,画出来的东西总是有种“形似而神不似”的感觉。这本书的标题虽然听起来很高深,是关于“技法”的,但出乎意料的是,它用一种非常哲学的方式,引导我重新认识了“观察”这件事。书中并没有给我一个固定的公式,告诉你画圆时应该怎么画,画方时应该怎么画。相反,它让我去思考,为什么一个圆在不同的光线下会呈现出不同的形状,为什么一个方块在倾斜的时候,它的边线会变得不一样。我开始觉得,很多时候,我画不好,并不是因为我的手不够巧,而是因为我的眼睛没有真正“看到”事物。书里有一段关于“透视”的描述,它不是直接教我画透视线,而是通过分析我们眼睛看到的世界是如何在视网膜上成像的,让我明白透视是自然而然存在的规律。当我带着这种理解去观察一个物体时,我发现我不再需要去“记住”透视的规则,而是能够“感受”到它的存在。我开始能够更准确地捕捉到物体在空间中的相对位置和大小关系。这种从“学习规则”到“理解规律”的转变,让我觉得绘画不再是一件需要死记硬背的事情,而是一种与世界进行对话的方式。我感觉我终于找到了进入绘画世界的那扇门,虽然我还在门外徘徊,但我已经能够看到里面闪烁的光芒。

评分作为一个对绘画理论充满好奇的人,我总是喜欢钻研那些能够提升我理解能力的书籍。这本书的标题是“水粉静物写生技法”,我以为会是一本纯粹的技巧讲解,但阅读过程中,我发现它更像是一本关于“如何思考”的艺术哲学。书中并没有给我现成的“套路”,告诉你画完这个再画那个。它更侧重于引导我去思考“为什么”。例如,在讲解体积感的时候,它并没有教我如何勾勒轮廓,而是通过分析光线是如何在物体表面形成明暗过渡,让我们理解到,体积感本身就是光影的语言。我开始觉得,绘画不仅仅是手上的功夫,更是脑海中的理解。当我开始用“为什么”来驱动我的观察时,我发现我能够更深入地理解事物的本质。我不再仅仅是被动地模仿,而是主动地去探索。书中对于“虚实”的处理也给了我很大的启发。它并没有直接告诉我哪里要画实,哪里要画虚,而是通过分析不同物体表面的质感以及它们在空间中的层次关系,让我自己去判断。这种“授人以渔”的教育方式,让我觉得受益匪浅。我感觉自己不再是被动地接受信息,而是真正地掌握了学习绘画的方法。我期待着能够继续在这本书的引导下,不断地提升我的思考能力,从而在绘画的道路上走得更远。

评分我一直对绘画中的“笔触”和“肌理”非常感兴趣,觉得这是水粉画能够表现出独特魅力的关键。我曾经尝试过模仿各种大师的笔触,但总是觉得差强人意。这本书的标题是“水粉静物写生技法”,我满心期待着能从中找到关于笔触和肌理的秘密。然而,书中并没有直接给出“如何运用笔触”的教程。相反,它通过对不同材质的物体在光线照射下所呈现出的不同“表面质感”的深入分析,让我对笔触有了全新的理解。书中讲到,金属的光泽和丝绸的柔滑,在视觉上是截然不同的,而这种不同,很大程度上是由物体表面的微观结构和光线的反射方式决定的。当我带着这种理解去描绘一个陶罐时,我发现我不再仅仅是随意地涂抹颜料,而是会去思考,陶罐表面的粗糙质感是如何影响光线的反射,又是如何通过不同的笔触来表现这种粗糙感。我开始尝试去模仿光线在陶罐表面留下的痕迹,而不是去模仿别人的笔触。我发现,当我的笔触是为表现物体本身的质感而服务时,它自然而然地就带有了生命力。这种从“模仿笔触”到“表现质感”的转变,让我觉得自己的绘画思路更加清晰。我期待着能够在这本书的引导下,进一步探索如何运用笔触来更精准地表现各种材质的独特魅力。

评分我一直认为,一幅好的静物画,不仅仅是物体本身的呈现,更重要的是作者通过这些物体所传达的情绪和氛围。在我看来,这本书虽然标题是关于“技法”,但它所传递的,远不止于此。在阅读过程中,我深深地被书中对“氛围营造”的间接引导所吸引。书中大量篇幅探讨了不同光线条件下的色彩变化,以及色彩在空间中的相互影响。例如,午后的阳光斜射进房间,会将物体染上温暖的黄色调,而阴天的光线则会显得更加冷峻和微妙。书中并没有直接告诉我“如何画出温馨的氛围”,但它通过对光线色彩的细腻分析,让我明白,原来氛围感是可以通过对光线和色彩的精准捕捉来体现的。我开始意识到,即使是同一组静物,在不同的光照条件下,所呈现出的情绪也截然不同。当我在创作时,我不再仅仅关注物体本身的形态,而是会思考“我想通过这幅画表达什么样的情绪?”,然后去选择合适的光线和色彩去烘托这种情绪。这本书让我明白,绘画不仅仅是模仿,更是对情感和意境的再现。我发现,当我开始有意识地去考虑光线的“温度”和色彩的“性格”时,我画出来的静物也似乎有了生命,能够与观者进行情感的交流。这种从“画物”到“传情”的升华,让我觉得受益匪浅。我迫不及待地想将这些领悟运用到我的实践中,去创作出更多能够打动人心的静物画。

评分我一直对水粉的色彩表现力非常着迷,但很多时候,我总觉得自己无法将水粉的通透感和厚重感完美结合。这本书的标题提到了“水粉静物写生技法”,我满心期待着能从中找到解决色彩问题的答案。然而,书中并没有直接给出“如何调出某个特定的色彩”或者“如何处理水粉的笔触”的详细指导。相反,它通过对自然界中光线与物体之间相互作用的深入剖析,让我对色彩有了全新的认识。书中花了大量篇幅去讲解“固有色”、“环境色”和“光源色”之间的关系,以及它们如何共同影响我们所看到的颜色。我过去可能更专注于刻画物体的固有色,而忽略了环境对颜色的影响。比如,一个白色的杯子,在黄色的灯光下,它的表面就会呈现出温暖的黄色调,而不是纯粹的白色。这本书让我明白,色彩的丰富性来源于光与物质的互动,而不是简单地将颜料混合。当我开始尝试运用这种理解去描绘静物时,我发现我不再拘泥于“画准”一个颜色,而是去捕捉那个环境下,物体真实呈现出的色彩。我开始意识到,水粉的媒介本身就具有很强的表现力,关键在于我们如何去理解和运用光线来引导色彩的流动。这种从“色彩的模仿”到“色彩的创造”的转变,让我觉得自己的绘画思路豁然开朗。我期待着能用这种新的色彩观,去创作出更多具有生命力的水粉静物画。

评分很好用!

评分看过原作,总觉得印刷品不够好啊!

评分東西很好用。

评分好

评分很好用!

评分看过原作,总觉得印刷品不够好啊!

评分价格不错,颜色不错。

评分好

评分粗制滥造的一本书,书上的附图可能都是用手机拍的,极其不专业,没有任何值得学习的地方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![乌托邦 [UTOPIA: DES MONDES A COLORIER] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11966604/5763e5efN097f1782.jpg)