具体描述

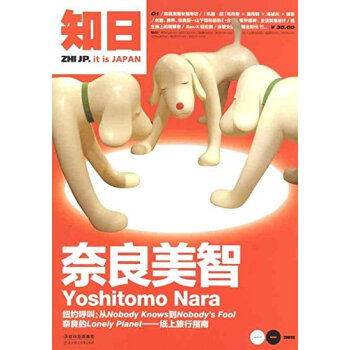

书名:知日·家宅

定价:45.00元

作者:茶乌龙

出版社:中信出版集团

出版日期:2016-05-01

页码:176

装帧:平装

开本:16开

ISBN:9787508659565

编辑推荐

《知日·家宅》特集,深入日本人的私密生活空间——“家”,带你走访日本居住文化的历史、现状及未来,拜访建筑大师、收集专业观点,感受来自日本的“家”的魅力。

从白川乡到京都町家,日本人为何钟情木制建筑?他们如何保存和改良传统民居?

从军舰岛、同润会公寓到团地,普通日本人的居所经历了怎样的历史变迁?

从塔之家、电车屋到OneRoomMansion,日本“蚁族”如何在都市夹缝中创造生活?

从MUJI之家、不动产媒体到震后复兴,日本人如何改造和创想未来的居住环境?

安藤忠雄、隈研吾、东孝光、藤本壮介……日本建筑大师用怎样的虔诚和智慧构筑了普通人的家?

《知日·家宅》特集将为你一一揭晓答案。

内容简介

终于又有货啦!《知日·家宅》特集,完全保存本!“住”在日本,日本家宅文化全体验!日本人如何高效利用居住空间?如何实现住宅与自然和谐共生?如何关怀居住者?日本居住文化的历史、现状及未来的全面梳理,安藤忠雄、隈研吾、藤本壮介等建筑大家特别专访,白川乡、团地住宅、军舰岛、MUJI之家、三鹰天命反转住宅、东京R不动产、狭小住宅、HOUSE VISION……带你走进日本人的“居心地”!

专门关注日系内容的品牌“知日ZHIJAPAN”完全保存本系列(全9本)!

《知日·猫》特集、《知日·铁道》特集、《知日·断舍离》特集、《知日·家宅》特集、《知日·了不起的推理》特集、《知日·设计力》特集、《知日·向日本人学礼仪》特集、《知日·杂货》特集、《知日·手账*高》特集

目录

feature

家宅の9人印象

以绘探访古民家

飞騨山间的伊吕波歌 白川乡的30个关键词

是“老房子”博物馆,还是未来村? 关于江户东京建物园

畸变的小岛 被遗弃的家

同润会公寓与兼平雄树 故去时代的留影

团地“空气感”的生活日常

对抗死亡的潜能探求 三鹰天命反转住宅

无常的生存 移动的家

自己生活的宇宙 专访都筑响一

6坪的名宅:东孝光“塔之家”

狭小住宅fantasy

像造汽车一样造房子

生活创造家MUJI的住宅提案

东京R不动产:发现和传达房屋的价值

如铜版画般记录下所有痕迹的家 紫野之町家改造专访

半岛渔村的复兴计划 “板仓之家corehouse”*小限度住宅

十人十色的住宅 专访隈研吾

HOUSE VISION 未来住宅的“跨界可能”

反问建筑之初 专访藤本壮介

安藤忠雄的原点:住吉的长屋

来自森林的庇护 前田圭介的“巢”

底层的天空和上层的小镇 Studio Velocity 解体层积住宅

“家”的笔墨想象

如风向标引领 建筑杂志掠影

别册 日和手帖

regulars

【People】专访黑川雅之 比起合理的人生更想要过美丽的人生

【Books & Magazines】杂志《ku:nel》 食与眠中的慢生活

【photographer】泷泽宏 打破孤独的月球之石

【columns】虫眼蟲语 红色

【columns】告诉我吧!日语老师 这些年的“和製英語”

作者简介

联席主编

青山周平

建筑师,1980 年出生于日本广岛,2003年以“毕业设计奖”毕业于大阪大学,并获第10 届UNION 造型设计大奖赛二等奖。2004年作为日本政府文部科学省派遣留学生到布鲁塞尔Sint-Lucas 建筑学院及巴黎国家高等拉维莱特建筑学院深造。2005年从东京大学建筑学系毕业并获“硕士论文奖”。2005年起在SAKO 建筑设计工社任设计师。2008年升任设计室长,同年获日本商业空间协会设计大奖赛银奖。2012年至今在清华大学修读博士学位,2013年起同时任北方工业大学建筑学系讲师。

撰稿人

毛丹青

外号“阿毛”,中国国籍。北京大学毕业后进入中国社会科学院哲学所,1987年留日定居,做过鱼虾生意,当过商人,游历过许多国家。2000年弃商从文,中日文著书多部。现任神户国际大学教授,专攻日本文化论。

川井操

建筑师,日本岛根县人,1980年出生,滋贺县立大学院环境科学研究科博士毕业。

刘联恢

旅居日本多年,现为北京第二外国语大学汉语学院教师,专职教授外国留学生汉语和中国文化,每年为日本京都外国语大学等学校的暑期访华团做中国文化讲座。

水果君

小说作者与漫画脚本担当,曾出版《Blurry·浊》《尼洛亚特狂歌》《翼之影·前奏》等。爱好是收集爱好。现居北京。

部分受访人介绍:

安藤忠雄 建筑师

日本代表性建筑家。1941年出生于大阪,自学建筑,1979年凭借“住吉的长屋”获得日本建筑学会赏。历任耶鲁大学、哥伦比亚大学、哈佛大学客座教授。现任东京大学教授。1995年获得普利兹克建筑奖。代表作品有“光之教堂”“水御堂”“淡路梦舞台”“地中美术馆”“表参道hills”等。

隈研吾 建筑师

日本著名建筑家、一级建筑士。1954出生于神奈川县。1979年毕业于日本东京大学建筑研究所,取得建筑硕士学位。1990年创立隈研吾建筑都市设计事务所。有“水/玻璃”“石之美术馆”“三里屯SOHO”“长城下的公社/竹屋”“长崎县立美术馆”等著名设计作品。曾获日本建筑学会赏、日本每日艺术奖等诸多奖项。著有《十宅论》《负建筑》《自然的建筑》等。

藤本壮介 建筑师

新生代建筑家,1971生于北海道。2008年凭借“情绪障碍儿童短期治疗设施”获得年日本建筑学会赏,代表作有“House O”“House N”“次世代モクバン”“武藏野大学图书馆”“House Om”等。

东利惠 建筑师

建筑家东孝光之女。现东孝光东环境/建筑事务所代表。与东孝光一起设计了众多都市建筑。东孝光,1933年生于大阪,于20世纪60年代设计的“塔之家”是“清水混凝土”和都市“狭小住宅”的先驱性建筑。

塚本由晴、贝岛桃代 建筑师

塚本由晴,建筑师,东京工业大学教授;贝岛桃代,建筑师,筑波大学教授。2011年8月,作为Archi+Aid东日本大地震建筑师复兴支援组织项目之一,启动“牡鹿半岛地域再生很小限住宅板仓之家corehouse”项目。

柳泽究 建筑师

一级建筑师,工学博士。1975年生于神奈川县横滨市,2002年创立以名古屋和京都为活动据点的Que一级建筑士事务所,2008年改名为究建筑研究室。其作品曾获第5届(2012)地域住宅计划奖、2013年京都建筑奖优秀奖。

兼平雄树 摄影师

1969年生于东京。以1996年代官山同润会公寓解体为契机,开始拍摄东京都内有历史的集合住宅。2000年以后担任同润会公寓保存记录活动的摄影师,并多次举办同润会公寓摄影展。为《逐渐消失的同润会公寓》一书担当摄影。

都筑响一 编辑者、摄影师

1956年生于东京。1976年起先后经历了《POPEYES》和《BRUTUS》的编辑工作。以出版记录东京人生活的《TOKYO STYLE》为开端展开了摄影活动,同时编辑活动也在继续进行。另出版有影集《珍日本纪行》《租赁宇宙》等,以及著书《夜露死苦现代诗》等。2009年起发行独立电邮杂志《ROADSIDE' weekly》。

黑川雅之 建筑师、工业设计师

1937年出生于爱知县名古屋市。1967年获得早稻田大学建筑博士学位,并成立黑川雅之建筑设计事务所。曾获每日设计奖、Good Design金奖等多数奖项,作品被纽约当代美术馆选为收藏品。著有《八个日本的审美意识》《设计的修辞法》《设计与死》《身体与素材》等。

大治将典 设计师

1974年出生于广岛县。毕业于广岛工业大学环境设计学科。经历过建筑设计事务所和平面设计事务所的工作后,成立自己的工作室开始独立的产品设计活动。作品曾获日本Interior Lifestyle奖、Good Desig奖及陈设中国晶麒麟奖等奖项。

媒体评价

在众多关于日本的杂志中,有一本做得特别知性、特别有深度。它就像它的名字一样,不是要让年轻人的生活、打扮更像日本人,而是要让华文读者更了解日本,这就是《知日》。

--梁文道

日本作为一个经济高度发展的国家,还有很多不同的范畴,可以让我们去推敲、参考,我相信《知日》能够提供这方面的角度,让大家去认识一个全新的日本。

--汤祯兆

日本世界屈指可数的、高质量的艺术、文化、音乐,希望《知日》能够将这些信息带给中国的读者。

--坂井直树

《知日》几乎收集了华文世界所有“日本通”。如果想分析为什么自己哈日,这是好书。

--健吾

这套杂志精选时尚、前沿、有品质的日本话题,让我们深度了解一个不为人知的“非常日本”,每个月买上一本细细读完再坐等下个月特辑的到来已经成为不少人的“日常”。从初读的求知和疑惑到合上书本的恍然,周而复始又豁然开朗--哦!原来这就是日本!It's Japan!

--数字尾巴

看知日,了解日本。

--西西弗书店

觉得有意思的杂志可以一直出版下去真好。

--南京先锋书店

文摘

卷首语

苏静 / text

通过这本特集,简言之,我们想了解普通的日本人都住什么样的房子。

还是从我自己说起。四年前,我以两百万人民币的标准去查过在北京能买到的房子,结果是非常沮丧,没买成。四年后,当年两百万能买到的房子普遍通胀到大概五百万。“幸运”的是,与此同时,因为我的外地户籍身份,在北京买房被限购。这样一来,就好像不是我买不起或者不想买,而是买不成。为什么说五年前特别沮丧,是因为当时我通过互联网检索到两百万能买到的房子,基本都没有什么让人兴奋的感觉。特别是相对于两百万这笔巨资。当然没有不现实地追求豪宅,基本你能找到的房子都乏善可陈。

几乎世界上所有国家的土地都是私有,日本也不例外,除了中国。在这样一个前提下,基本上日本人在自己土地上盖房子的选择就很多元化了。即便是东京,其建筑形态也很丰富。日本有以土地私有为核心的房屋产权保护,也没有随便拆迁,这一点是我们可望而不可即的。

目前,中国很多房子的投资属性都大于居住属性,而且大部分房子的投资属性也都大大偏离房子的真实价值。

令我个人印象*深刻的还是日本人对房子空间的利用。由于日本列岛土地资源紧张,他们创造出一种建筑类型,即“狭小住宅”。顾名思义,特指利用非常狭小的空间建造起来的住宅。

针对这种高效空间利用衍生出来的建筑类别,日本还有类似于“one room mansion”以及“集合住宅”这样相对专有的建筑名词等。另外,还有此前被国内媒体广泛报道过的“胶囊旅馆”,这种对空间的高效利用所迸发出来的创造力令人惊叹。在我看来,对资源和空间的合理利用产生的是一种效率美感。当然在其他很多方面,日本人也都发扬出这种效率之美。

在协调“传统”和“现代”的平衡上,日本人一直都是这方面的示范。想到日本,大部分人脑海中都会有两个版本:一个是“传统日本”,一个是“现代日本”,而这“两个日本”往往直反映出日本建筑的风貌。说到传统,比如京都的“町家”这种历经时间长河延续下来的日本建筑形式,直到今天都得到了较好的保护和再利用。

走过日本的街头巷尾,透过普通日本人居住的住宅样式和风貌,你比较容易就能感受到一种历史文化风貌的延续和变化,就像层积岩一样,层层叠叠。

用户评价

《知日·家宅 茶乌龙》这本书,让我对“家”这个概念有了全新的认识,它不再仅仅是我个人生活的一个缩影,而是承载着一个民族的历史、文化和价值观的载体。我被书中那些关于“屋顶”和“外墙”的设计所吸引,它们不仅仅是为了遮蔽风雨,更是与周围环境对话,与自然融为一体的艺术表达。我尤其欣赏作者对于“窗户”的解读,那不仅仅是采光和通风的工具,更是连接室内外风景的画框,是观察四季变幻的绝佳视角。书中对日本家庭中“炉灶”和“餐桌”的描绘,也让我深切感受到,食物不仅仅是满足口腹之欲,更是家庭成员之间情感交流的重要媒介。通过阅读这本书,我仿佛走进了一个个鲜活的日本家庭,感受到了他们对生活的热爱,对细节的执着,以及对传统的尊重。这本书以一种温和而深刻的方式,让我理解了日本人如何将“家”打造成一个既实用又充满诗意的空间,一个能够安顿身心,回归本真的地方。

评分翻开这本《知日·家宅 茶乌龙》,我仿佛被施了魔法,瞬间穿越了时空,来到了一个我既熟悉又陌生的国度——日本。这本书不仅仅是一本关于“家”的书,更像是一扇窗,让我得以窥探日本人那看似内敛实则饱含深情的内心世界。从古老的町屋到现代的公寓,每一个空间都承载着主人的生活哲学和情感寄托。我尤其被那些关于“收纳”的篇章所吸引,那是一种将生活痕迹巧妙隐藏,却又让每一个物品都恰如其分的摆放艺术,体现了日本人对秩序和洁净近乎苛刻的追求。而当我读到那些关于“庭院”的描述时,我更是被深深打动。即使是方寸之地,也能被精心打理成一方天地,山石、流水、植被,仿佛蕴含着宇宙的奥秘,让人在喧嚣的都市中找到一份宁静与禅意。书中的插画和摄影作品更是锦上添花,每一张都如同水墨画般淡雅,又如写实摄影般细腻,将日本家居的韵味展现得淋漓尽致。这本书让我重新审视了“家”的意义,它不再仅仅是遮风挡雨的物理空间,而是承载情感、记忆、个性和生活态度的容器,是一种与自然和谐共处的艺术。

评分读完《知日·家宅 茶乌龙》,我感觉自己仿佛经历了一场精神的洗礼。这本书不仅仅是简单地展示日本的居住空间,它更深入地挖掘了“家”在日本文化中所扮演的独特角色。作者以一种近乎虔诚的姿态,带领我们走进日本人的家庭,去感受他们对于“私密性”的重视,以及这种私密性如何体现在每一个细节之中。我印象最深刻的是关于“玄关”的描写,那个连接内外世界的过渡空间,不仅仅是脱鞋换鞋的地方,更是一种区分公共与私人的仪式感,体现了日本人对内外有别的深刻理解。还有那些关于“障子”和“襖”的讨论,它们不仅是隔断空间的功能性设计,更是一种光影游戏,为室内空间增添了朦胧而富有诗意的氛围。书中所介绍的各种建筑风格,从古朴的木造建筑到简约的现代住宅,都展现了日本人对于材料、线条和光影的极致追求。读这本书,我不再仅仅是作为一个旁观者,而是逐渐代入了其中,去体会那种对生活细节的极致追求,对自然元素的巧妙运用,以及对家庭情感的默默守护。这是一种润物细无声的教育,让我受益匪浅。

评分当我拿起《知日·家宅 茶乌龙》,我并没有期待会读到多么惊世骇俗的内容,然而,这本书却以一种出人意料的深度和广度,打动了我。它不仅仅是一本关于房子内部陈设的图鉴,更像是一次对日本民族性格和文化底蕴的深度探索。我特别着迷于书中关于“壁橱”和“箱柜”的描写,那是一种将物品的收纳发挥到极致的空间利用艺术,体现了日本人对效率和整洁的极致追求,也折射出他们内敛而有条理的生活哲学。而当我看到书中对于“走廊”和“过道”的细致刻画时,我才意识到,这些看似不起眼的区域,在日本的家居设计中,却扮演着至关重要的角色,它们是连接各个空间的情感纽带,也是光影流转的艺术画布。作者用一种非常沉静的笔触,描绘了日本家庭如何在有限的空间里,创造出无限的可能,如何在简约的设计中,体现出对生活的热爱。这本书让我明白,“家”的意义远不止于物质,它更是一种精神的寄托,一种情感的归属,一种与自然和谐共处的生活方式。

评分《知日·家宅 茶乌龙》这本书,与其说是一本关于日本家居的百科全书,不如说是一本探讨生活美学的哲学读本。我尤其欣赏作者那种细腻入微的观察力,将日本人在“家”中的生活习惯、情感表达,乃至价值观念,都通过一个个生动的案例展现出来。我被书中描写的“榻榻米”文化深深吸引,那种席地而坐的自在,那种简洁的铺陈,无不散发着一种返璞归真的智慧。而当读到关于“神龛”和“佛坛”的部分时,我更是感受到了日本人对于精神信仰的尊重,以及如何将这种信仰融入到日常生活中,成为家庭重要的一部分。书中的文字优雅而富有节奏感,仿佛带着一股淡淡的茶香,让人在阅读过程中感受到一种平和与宁静。它并没有刻意去渲染日式家居的“高冷”或“神秘”,而是用一种非常平实、接地气的方式,展现了“家”在日本人的生活里,是如何扮演着承载记忆、维系情感、回归自我的重要角色的。这本书让我重新思考了“家”的功能,它不应该只是一个居住的空间,更应该是一个能够滋养心灵、安放灵魂的港湾。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有