具体描述

内容简介

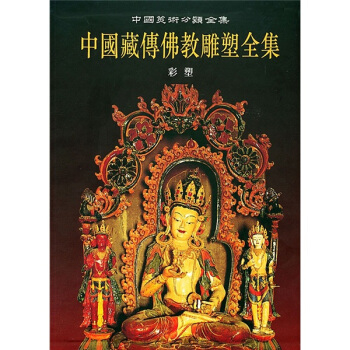

《中国藏传佛教雕塑全集(第1卷):彩塑》汇集藏传佛教著名寺院主供佛为主体的彩塑215件。其中以吐蕃时期西藏山南吉如拉康寺、后弘初期西藏阿里托林寺、古格故城白殿、明代西藏江孜白居寺彩塑造像最具特色。这些泥质彩绘佛教造像,多为大型藏传佛教雕塑杰作。涉及藏传佛教造像的各个门类,包括佛、菩萨、度母、金刚护法、高僧等。造像神态生动,质朴粗旷,造型各异。色彩鲜明的塑像主体与背景装饰融为一体,体现了雕塑与绘画互相增辉、互相补益的独特魅力。

内页插图

目录

谕文藏传佛教雕塑艺术

藏传佛教彩塑艺术的发展与成就

图版

一 释迦牟尼佛 吐蕃时期

二、三 八大菩萨组像 吐蕃时期

四 八大菩萨之一 吐蕃时期

五、六 八大菩萨之一 吐蕃时期

七 八大菩萨之一 吐蕃时期

八 金刚手護法 吐蕃时期

九 金刚手護法 吐蕃时期

一○ 護法神头像 吐蕃时期

一一 松贊干布 吐蕃时期

一二 松赞干布 吐蕃时期

一三 文成公主 吐蕃时期

一四 尺尊公主 吐蕃时期

一五 吞米·桑布扎 吐蕃时期

一六 噶尔东赞 吐蕃时期

一七 释迦牟尼佛 后弘初期

一八 释迦牟尼佛 后弘初期

一九 禅定印阿弥陀佛 后弘初期

二○ 不空见如来 后弘初期

二一 无量寿佛与脅侍 后弘初期

二二 佛头像 后弘初期

二三 不空成就如来 后弘初期

二四、二五 弥勒菩萨 后弘初期

二六 佛头像 后弘初期

二七 佛头像 后弘初期

二八、二九 佛头像 后弘初期

三十 佛头像 后弘初期

三一 佛头像 后弘初期

三三 佛头像 后弘初期

三四、三五 菩萨立像 后弘初期

三六 金刚持 后弘初期

三七 菩萨头像 后弘初期

……

图版说明

附《中国藏传佛教雕塑全集》汉、藏、梵文佛像名称索引

前言/序言

用户评价

我对这类大型图录的关注点往往在于它对“地方性”和“风格变迁”的梳理能力。翻阅此书时,我特别留意了不同地域、不同历史时期造像风格的细微差异。比如,书中对某一时段中原地区造像风格如何受到吐蕃艺术影响,以及后来又如何融合、演变出自身特色的论述,分析得鞭辟入里。那些跨越数百年时间轴的对比图例安排得非常巧妙,使得抽象的“风格演变”概念变得直观可感。它不是简单地罗列作品,而是通过对比和归纳,勾勒出了中国藏传佛教雕塑艺术在地理和时间上的流动轨迹,这种宏观的视野和微观的考证相结合的处理方式,非常令人佩服。

评分这本书的编辑排版风格非常现代和国际化,完全没有传统图录那种刻板或沉闷的感觉。版式设计大胆而富有节奏感,不同的造像作品在页面上被赋予了独特的展示空间,有时候是跨页的大幅特写,有时候是精心组合的细节对比组图,阅读体验非常流畅。而且,信息的组织逻辑非常清晰,即便面对如此庞杂的雕塑数量,读者也不会感到迷失。作者或编者在文字和图像之间的留白处理得当,既保证了信息密度,又给予了观众足够的视觉喘息空间去品味每一件艺术品的内在精神世界,显示了极高的设计素养。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,纸张的质感非常厚实,印刷的色彩饱满且还原度极高。我拿到手的时候就立刻被那些精美的图片吸引住了,每一尊造像的细节都清晰可见,光影的过渡自然,能感受到雕塑家在创作时的心血和功力。尤其是那些面部表情的刻画,无论是慈悲的菩萨还是威严的金刚,那种微妙的情感变化都被镜头捕捉得淋漓尽致。虽然我只是通过图片来欣赏,但那种扑面而来的艺术张力还是让人震撼。作为一部图像集,它在视觉呈现上无疑是顶级的,看得出编纂团队在图片采集和筛选上花费了巨大的心力,绝对是收藏级别的艺术画册。

评分这本书的学术价值和资料的详尽程度,超出了我原本的预期。我本来以为它可能更多侧重于艺术欣赏,但深入阅读后发现,对于每件作品的时代背景、材质分析以及可能的工匠流派都有相当深入的考证和介绍。那些详实的文字描述,不仅仅是简单的图录说明,更像是一篇篇微型的艺术史研究论文。尤其是在介绍某些罕见造像的流传过程和历史语境时,作者引用的文献资料非常扎实,构建了一个完整的历史脉络。这对于严肃的佛像研究者来说,无疑是一份不可多得的宝贵一手资料集,对于普通爱好者而言,也能提供一个非常可靠的知识框架去理解这些复杂的文化符号。

评分我个人认为,这本书最大的价值在于它提供了一种深入理解“信仰的物质载体”的视角。雕塑作为宗教实践的工具和对象,其承载的不仅仅是美学价值,更是千百年来信众虔诚心力的凝结。书中对造像仪轨、供奉背景的侧面描述,让我对这些冰冷的泥塑木胎产生了更深层次的共情。我仿佛能透过这些被时间打磨的痕迹,感受到当年工匠在泥土上施法、在木头上雕刻时所怀抱的信念和祈愿。它超越了单纯的艺术品鉴赏,上升到了一种对人类精神生活史的考察,让人在惊叹于其技艺的同时,也对那种跨越时空的信仰力量油然而生敬畏之情。

评分一一 松赞干布 吐蕃时期

评分八 金刚手护法 吐蕃时期

评分二七 佛头像 后弘初期

评分二三 不空成就如来 后弘初期

评分四 八大菩萨之一 吐蕃时期

评分第二桩,先生若不便言。予叔侄曰:「事无不可对人言。」乃曰:「记十六岁时,清明扫墓归舟,瞧见前船女子端好,心窃慕之。比三年冬月完娶,却扇后,凹兀配孺人某氏也。一众咸曰:「此事快在偶凑!」

评分一二 松赞干布 吐蕃时期

评分七 八大菩萨之一 吐蕃时期

评分……

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![编剧大师班:众编剧巅峰杰作访谈录 [Screenwriters'Masterclass:Screenwriters Talk about their Greatest Movies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11058882/rBEHZ1ArTWIIAAAAAABMkdedzBYAAAAkAOySZgAAEyp322.jpg)