具体描述

编辑推荐

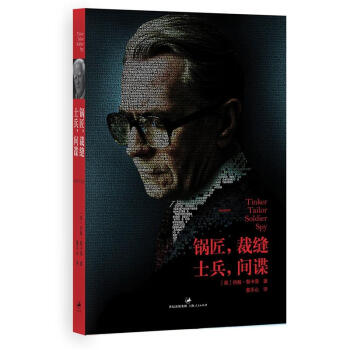

★英国文学大师约翰·勒卡雷的代表作,经典之作。“史迈利”三部曲的第一部。在英国与福尔摩斯相媲美的人物形象史迈利就来自本书。同名电影获新一届奥斯卡三项提名。英伦型男加里·奥德曼(《这个杀手不太冷》)、柯林·菲尔斯(《国王的演讲》)、本尼迪克特·康伯巴奇(《神探夏洛克》)等倾情出演,全球粉丝尖叫期待!

★中文简体版由翻译家董乐山精心翻译,中文世界的两大代表作家张爱玲、王朔赏心推荐,赞誉有加。

内容简介

一个外勤人员的告密搅动了英国情报机构“圆场”得之不易的平静,原来圆场十几年来一直潜伏着苏联情报头子卡拉安插的双面间谍,且是圆场四位高层中的一位。乱局之下,已被迫退休的史迈利奉命出山。锅匠,裁缝,士兵,水手,究竟谁是幕后主使?记忆力像计算机一样好的史迈利钻进尘封的故纸堆中寻找蛛丝马迹,逐渐将真相抽丝剥茧,终于解开了卡拉设置的“最后一个聪明的结”……作者简介

约翰·勒卡雷,原名大卫·康威尔(David Cornwell)。1931年生于英国。18岁便被英国军方情报单位招募,担任对东柏林的间谍工作;退役后在牛津大学攻读现代语言,之后于伊顿公学教授法文与德文。1959年进入英国外交部,同时开始写作。1963年以第三本著作《柏林谍影》一举成名,知名小说家格林如此盛赞:“这是我读过的最好的间谍小说!”从此奠定文坛大师地位。迄今共著书22部,有3部入选美国推理作家协会“十佳间谍小说”,4部入选“百佳犯罪推理小说”,获奖无数,是这个领域当之无愧的王者。

勒卡雷是塑造人物的大师,笔下的特工主角乔治·史迈利已成为英国文学史上与福尔摩斯相媲美的经典形象。此外,因其作品具备深沉的道德关怀、生动的人性刻画和高超的艺术手法,而被评论界称为“在世最好的英语小说家之一”。

勒卡雷既是“冷战时代的小说家”,也是当代一流的国际观察家,富有想像力的社会历史学者。曾是阿拉法特的座上宾,小布什的批评者,至今仍以他清醒的洞见对当今世界发挥着影响力。

目录

导读机构和人物表

上篇

中篇

下篇

精彩书摘

说实话,要是杜佛少校这个老头没有在汤顿赛马场上突然中风死去,吉 姆是根本不会到瑟斯古德学校来的:他没有经过面试就在学期中来了。时间 是在五月末,不过从气候来说,谁也没有想到已是五月末了。他是通过专门 为预备学校介绍教员的一家不太可靠的介绍所来的,暂时应付一下杜佛老头 的课,等找到合适的人再说。“是个语言专家,”瑟斯古德在教员休息室对 大家说,“是临时性的。”他把额上的一绺头发往上一撩,有点为自己分辩 地说。“姓普莱多,”他把字母一个个拼出来,“p—r—i—d”——法语不 是瑟斯古德的专长,因此他参看一下手里的纸条——“e—a—u—x,名叫吉 姆。我想他帮我们应付到七月没有问题。”教员们不难听出他话里的暗示。 吉姆·普莱多是教员里的穷白人。他跟以前的勒夫戴太太和马特贝先生属于 同一类,都不怎么样。勒夫戴太太有一件波斯羔羊皮大衣,颇受年轻人崇拜 ,结果她却是个开空头支票的。马特贝先生是钢琴家,但在为合唱团练唱伴 奏时被叫了出来,协助警方进行调查。就目前所知,他至今还在继续协助, 因为他的衣箱仍放在地下室里等待处理。好些教员,其实主要是马乔里班克 斯,主张开箱检查。他们说,其中一定有一些大家都知道的失物,例如阿普 拉米安的黎巴嫩母亲的银框相片、贝斯特一英格拉姆的瑞士军用折刀、女合 监的手表。但是瑟斯古德板着他那没有皱纹的脸,坚决不为他们的请求所动 。

他从他父亲那里接手管理这所学校才五年,可是这五年的时间已经教会他 ,有些东西最好还是锁起来为妙。 吉姆·普莱多在某个星期五的滂沱大雨中到达。大雨像大炮硝烟似的从 昆托克山的褐色山沟里滚滚而下,流过空旷的板球场,渗透到了快要倾圮的 校舍的沙岩石墙基里。他是在刚吃过午饭后不久到的,开着一辆红色的阿尔 维斯牌旧车,后面拖着一辆旅行住房用的拖车,原来是蓝色的,几经易手, 如今已说不上是什么颜色了。瑟斯古德学校的午后一片宁静,上课的日子里 每天从早到晚都吵吵嚷嚷的,惟有这时才有片刻的安静。学生们都被打发到 宿舍里去午休了,教员们则坐在休息室里一边喝咖啡,一边看报纸,或者改 作业。蓼斯古德在替他母亲朗读小说。因此,整个学校里只有小家伙比尔· 罗奇亲眼看到吉姆到达,看到阿尔维斯牌汽车从坑坑洼洼的汽车道上吱吱地 溅着水开过来,车头上冒着汽,挡风玻璃上的雨刷子不断地来回扫划,后面 的拖车在水潭里颠簸地跟着。

那时罗奇还是个新生,大家都认为,如果不说他天赋有什么缺陷的话, 至少也有点笨。他在两个学期里已经换过两个预备学校了,瑟斯古德学校是 第二个。他是个胖乎乎、圆滚滚的孩子,患有气喘病,大部分午休时间里都 跪在床头上,趴在窗口向窗外嘹望。他的母亲住在巴斯,生活阔绰。大家都 认为他父亲是全校最有钱的家长,这样显赫的地位却叫儿子吃了不少苦头。 罗奇既然来自父母分居的家庭,天生就是个喜欢留神观察的人。罗奇观察到 吉姆没有在校舍前面停下来,却继续往前开,一直开到马厩那边去,可见他 对这个地方的布局早已了若指掌。后来罗奇想他一定先来勘察过地形,或者 研究过地图。他开到马厩那里以后,也没有停下来,仍保持原来的车速,一 直向湿草丛中开过去,接着就翻过了土墩,倒栽葱似的掉到大坑里去,没有 了踪影。罗奇原来以为吉姆开得那么快,拖车会跟前面的车子折成直角挂在 坑边上,可是结果却像一只大兔子翘起尾巴跳进洞里一样,没有踪影了。 大坑的来历在瑟斯古德学校里传说纷纭。它位于果园、果房和马厩之间 的一片荒地,看上去不过是地上凹了一块,杂草丛生。北面有几个小土墩, 每个土墩都有一个孩子的身子那么高,上面有一丛丛的灌木,一到夏天就长 得密密麻麻。就是由于这些小土墩,大坑成了孩子们游戏的好地方,因之出 了名,关于它的传说随每一届新生的想像力而异。有一年说,这些小土墩是 露天银矿的遗迹,于是大家都起劲地开始挖掘宝藏。又有一年说,这是罗马 帝国时代的一个堡垒,于是大家都挥舞棍棒、投掷土块,在这里布阵厮杀。 也有一年说大坑是战时的炸弹坑,土墩是炸弹开花时被埋在里面坐着的人体 。实际情况却要平淡无奇得多。六年以前,也就是瑟斯古德的父亲突然与城 堡旅馆女职员私奔之前不久,他发起修建游泳池,动员学生挖了一个大坑, 一头深一头浅。但是募捐来的钱总是不够实现这个雄心,因此就在别的计划 上零零碎碎地花掉了,像替美术课购置了一台新的投影机啦,在学校地窖里 人工培植蘑菇啦,等等。爱挖苦的人甚至还说,那对私通的情人最后逃到女 方故乡德国时,还卷走了一部分捐款。 吉姆不知道这些事情。事实是,他选择瑟斯古德学校里那个在罗奇心中 有着神怪传说的角落,这完全是碰巧。P9-11

前言/序言

导读寓批判于间谍小说中

南方朔

2003年底,以冷战时代间谍及叛国故事为材料的英国名作家约翰·勒卡雷(John le Carr�螅�1931—)再出新著《挚友》(Absolute Friends)。他的“间谍小说作家”身份未变,但背景已延伸到了后冷战时代,而美国的军事间谍活动成为新的主要背景。

《挚友》在美国评论界,反应非常两极化,由于勒卡雷的间谍小说从来就不是单纯而狭义的消遣式间谍小说,而是要借着间谍小说来呈现世界的真实、间谍官僚体制的腐化,以及间谍的人性荒芜,因而在这部新著里,遂出现了这样的夹叙夹议:“任何人看看发生在伊拉克的事情好了,它只不过是一场为了夺取石油的殖民征服战而已,但却包装成好像是宣扬西方式生活与自由的十字军。而这场战争的发动者,则是一小群对战争充满了饥渴的犹太基督教地缘政治狂热分子,他们绑架了媒体,剥削着美国人在‘9·11’之后的心理创伤。”

勒卡雷的这种议论,在好战右派当道的此刻,当然是不会被容忍的,当然,对他的挞伐也随之而至。勒卡雷要把他的间谍小说时代背景由冷战推向后冷战,势不可免地将会冲撞到美国军事特务的霸权

意识形态,这对他那种寓批判于间谍小说的写作风格,已注定将是一条崎岖坎坷的路,但如果路不崎岖,又怎么可能造就出勒卡雷这个“间谍小说泰斗”的名号呢·

间谍小说,乃是大英帝国高峰的维多利亚时代精神的延长。它赞扬英国式士绅官僚的能力与价值,并将它投射到大英帝国扩张之后的那个间谍战的战场。在20世纪里因而出现许多杰出的间谍小说作家,如巴肯(John Buchan,1875—1940)、毛姆(W�盨omerset Maugham,1874—1965)、安布勒(Eric Ambler,1909—1998)、弗莱明(Ian Fleming,1908—1964)、格林(Graham Greene,1904—1991)、戴顿(Len Deighton,1929—)等。而这些作家里,本身就曾当过间谍的,以毛姆为始,接着有安布勒、弗莱明、勒卡雷。

勒卡雷乃是笔名,他的本名是大卫·康威尔(David John Moore Cornwell)。他的父亲罗纳德·康威尔(Ronald Cornwell)曾是一个非常精明、浮华、顽固的商人,在他五岁时,因破产背信而入狱,他出狱后曾经再婚与再度经商,但仍延续着过去的浮华作风,1975年在看电视时死亡,他当年积欠英格兰银行相当于三千万美元的债务,始终未曾清偿。有关勒卡雷的“父亲意象”,在他第十一本具有半自传性的小说《完美的间谍》(A Perfect Spy)里,有着隐晦的透露。

有关勒卡雷自己的间谍经验,开始得极早,1948年当他十八岁时,进入陆军服役,驻扎维也纳,就已替陆军情报处工作。根据《完美的间谍》所说的情节,人们也认为他在牛津念书时也曾继续间谍工作。从牛津毕业后,他到著名的统治者预备学校“伊顿公学”任教十二年,而后转入外交部工作,在这样的生涯过程里,使他对间谍这个领域有着最本质性的理解。间谍、背叛以及间谍变成追查同僚背叛等题材,因而成了他作品的最主要特色,这也就是说,他的间谍小说接上了英国文学里更大的那个批判传统,他的小说遂和别人的极为不同。甚至我们可以说,他最重视的,乃是间谍世界的内在精神分裂症。

因此,勒卡雷的间谍世界与早了他至少一个世代的弗莱明的“007邦德系列小说”可以说乃是完全不同的对比,在弗莱明的间谍世界里,善恶分明,它乃是在替刚刚兴起的冷战时代打造大众的意识形态,并借此创造新的“大众英雄”。而除了冷战意识形态外,“007邦德系列小说”最明显的特色,乃是它把新的“大众英雄”放到了一个新的消费文化脉络里。于是俊男美女、高度的物质讲究、软性情色、正义的暴力、炫耀式的间谍科技,以及仿佛观光度假的场景,还有各式各样的异国情调等,遂做了万花筒式的大会串。

但勒卡雷的间谍世界却显然完全不同了。他曾经说过:“所谓间谍,就是在扮演自己时,也同时扮演着‘外在的自己’(outside of themselves)。”这是间谍自我的内在分裂性,而显露在间谍体制上的,则是就在那个尔虞我诈的世界里,忠贞、爱国、勇敢、献身等又和贪婪、权力、腐化、败德、出卖、背叛等相互叠映,造成了另一种精神和体制的荒芜。勒卡雷自己就说过:“我们在以自由为本的前提下所做的间谍工作,其实经常是反正义的。而这样的间谍活动也因而反馈到我们社会本身。”也正因此,他的间谍小说遂不像“007邦德系列小说”那么鲜亮,反而是充满了破碎、无奈与荒凉。但也正因此,它反而能给人更大的思考空间。有些评论家认为,勒卡雷的作品所注解的,乃是大英帝国的没落,因而它的间谍世界也是各类病灶丛生的新阶段。这样的评价或许不无道理。但这并不意味着强盛的帝国即无间谍这样的病灶。当代美国最重要的间谍与特务问题专家大卫·怀斯(David Wise),他著作等身,反对间谍与特务也最力。他就一再指出,间谍是一种制度与心灵之癌,用它来针对别人时,自己也被下了蛊。

就以这本《锅匠,裁缝,士兵,间谍》为例,即可举一反三看出勒卡雷笔下间谍世界的荒凉。在他的作品里,以史迈利(George Smiley)为主角的自成一个小系列,这本即是核心之作。

小说以一个一线行动的间谍吉姆·普莱多(Jim Prideaux)外出活动受伤,幸而逃过一劫,而被勒令退休开场。接着,由另外的案件察觉出间谍机构上层有卧底的对方间谍,于是已退休的史迈利被召回来清查,他通过档案整理及阅读,抽丝剥茧,终于得到了答案。

然而,尽管情节看似简单,但它的整个故事被镶嵌在有如拜占庭式的国际间谍背景和众多间谍案例中,因而它整体就像座迷宫一样,显得扑朔迷离。而除了这些基本大纲外,真正重要的,乃是他对这些间谍人物、间谍官僚体系所作的叙述。他们并不是什么三头六臂、仿佛007的英雄人物。他们平凡一如其他众生,各有其弱点与问题,而间谍官僚体系里则在争权夺利中又有着许多随性和本身的运作逻辑,而出卖与背叛也就自动地存在于其中。像普莱多这样的外勤工作者的遭遇,当然也就不足讶异了。而外勤工作者的遭遇,也是勒卡雷长期关注的课题。

而本书中最独特的,当然仍是主角史迈利了,他长得平凡,甚至妻子也跟人跑了,作为一个后中年但退职的老间谍官僚,他毫无任何可以成为“英雄”的特质,但这么一个不起眼的人物,当他受命为事,那种老派的精明、干练,在档案文件里追查线索的能力与聪慧,却无疑地显示出他才真是完美的“间谍”。像他这样的间谍与任事态度,或许就是大英帝国黄金时代最后一抹残旧的斜阳。

阅读勒卡雷的间谍小说,不像阅读弗莱明“007邦德系列小说”那么轻松,勒卡雷的间谍小说深沉有味,他的人物没有被卡通化,因而显得更加实在。那一个个破碎残缺的人物,浓缩着间谍世界的破碎荒凉。这或许乃是他寓批判于小说中的本意吧!

用户评价

坦率地说,这本书的阅读门槛是比较高的,初读可能会感到有些晦涩难懂,因为它拒绝给出任何简单的答案或便捷的入口。但只要熬过了最初的几章,一旦进入了作者铺设好的轨道,那种被智力碾压和被情节吸引的快感便会油然而生。我发现作者对细节的掌控达到了偏执的程度,无论是对特定历史时期某种制服的描述,还是一种特定场合下官员的言谈举止,都透露出扎实的考据功底。这使得整个故事的真实感得到了极大的提升,仿佛不是在阅读虚构的小说,而是在翻阅一份被精心伪装过的、关于某个秘密机构的内部档案。最触动我的是它对“忠诚”这个概念的解构,它探讨了忠诚对象是如何随着环境和认知而发生偏移的,这是一个非常深刻且具有永恒讨论价值的主题。读完后,我忍不住去查阅了作者的生平,想看看是怎样一位经历过风雨的人,才能写出这般洞悉世事、洞察人心的作品。

评分老实说,初捧此书时,我内心是有些抗拒的,毕竟市面上类似的宏大叙事作品太多,很多都只是空有架子。然而,这本书的独特之处在于它对“人性底色”的深挖。它不仅仅是一个关于权力斗争或历史洪流的故事,更像是一部心理学教科书,只不过是用戏剧化的方式呈现出来。角色们的转变过程极其细腻和可信,比如那个看似坚不可摧的领导者,是如何在长期的压力和自我怀疑下,慢慢被侵蚀殆尽的,那种由内而外的崩塌,作者描摹得入木三分。我尤其喜欢那种潜藏在日常对话之下的暗流涌动,那些看似平静的场景,实则暗藏杀机,每一个词语的选择都经过了深思熟虑,充满了潜台词。这种阅读体验非常刺激,需要全神贯注,一旦走神,可能就会错过一个推动剧情的关键转折点。对我来说,这本书的价值远超其故事情节本身,它提供了一种审视自身和外界世界的独特视角,让人在读完后,看世界的眼光都变得更加审慎和多维了。

评分这是一部需要耐心去啃噬的作品,绝非那种可以轻松消遣的快餐读物。它的魅力在于其严谨到近乎苛刻的结构布局。作者仿佛是一位技艺精湛的钟表匠,每一个齿轮、每一个发条都精确无误地咬合在一起,推动着整个故事的运转。当你以为找到了一个清晰的逻辑链条时,下一秒,作者就能用一个出人意料的细节将其推翻,让你不得不重新梳理已有的认知。这种层层递进、不断反转的叙事手法,极大地满足了我对智力挑战的渴望。我甚至在阅读过程中,拿起笔在草稿纸上画起了人物关系图,试图理清那些盘根错节的效忠与背叛。更让我惊喜的是,尽管主题沉重,但作者在叙事中依然保持着一种冷峻的幽默感,那些黑色幽默的点缀,如同在厚重的铅色天空里偶尔闪现的一道微光,让阅读过程不至于过于压抑,反而更添了一层回味无穷的韵味。

评分这本厚重的书,一开始读进去的时候感觉像是在迷雾中摸索。作者构建的世界观非常庞大,各种人物关系错综复杂,让人不禁要频繁地回头查阅之前的章节,生怕错过了什么关键的线索。叙事的节奏掌握得很有章法,时而紧凑得让人喘不过气,仿佛自己也置身于那风云诡谲的漩涡之中;时而又突然放缓,让角色有时间进行深刻的内心剖白,这使得故事的张力保持得极好,不会因为信息量过大而显得单薄。我特别欣赏作者在描绘那些“灰色地带”时的笔法,没有绝对的黑与白,每个人物都有其难以言说的苦衷和动机,他们的选择往往都是在两难之间挣扎,这种真实感让人看完之后久久不能平静,会忍不住去思考,如果是自己,会做出何种决定。尤其是一些细微的场景描写,比如一个眼神的交汇,一次不经意的动作,都似乎蕴含着千言万语,体现出高超的文学功底。整本书读完,感觉像是经历了一场漫长而精密的智力较量,让人由衷地感叹作者构建这个复杂迷宫的能力。

评分读完这本书,我唯一的感觉是“意犹未尽”,但这种意犹未尽并非源于情节戛然而止的遗憾,而是源于对其中某些人物命运的深深共情和不甘。作者对于历史氛围的营造达到了一个令人惊叹的程度,你仿佛能闻到那个时代特有的尘土和火药味,感受到那个特定社会背景下,个体所承受的巨大压力。他没有将人物塑造成工具人,而是赋予了他们极其复杂和矛盾的内心世界。特别是对主人公在道德困境中的挣扎描绘,细腻得令人心痛。这种细腻感不是靠冗长的心理描写堆砌出来的,而是通过行动和环境的侧面烘托完成的,高下立判。这本书迫使我放慢了现代生活的节奏,去体会那种在信息被严格管控的环境下,人们如何努力捕捉哪怕一丝真相的艰辛。它让我想起一些久远的历史片段,并思考信息不对称对个体判断力的影响,很有启发性。

评分很好!情节引人入胜!

评分还不错 看了电影再追的原版小说

评分电影的成就很高,但是没太看懂,所以看看书

评分京东正版热卖畅销好评最多

评分个外勤人员的告密搅动了英国情报机构“圆场”得之不易的平静,原来圆场十几年来一直潜伏着苏联情报头子卡拉安插的双面间谍,且是圆场四位高层中的一位。乱局之下,已被迫退休的史迈利奉命出山。锅匠,裁缝,士兵,水手,究竟谁是幕后主使?记忆力像计算机一样好的史迈利钻进尘封的故纸堆中寻找蛛丝马迹,逐渐将真相抽丝剥茧,终于解开了卡拉设置的“最后一个聪明的结”……

评分看了书 等出电影

评分看完电影后意犹未尽,买了这本书继续阅读

评分只有看完才知道好不好!

评分书很好,是正版,物流超级快的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![舞!舞!舞! [ダンス?ダンス?ダンス] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11443605/53a981c2Nbc5f8abf.jpg)