具体描述

内容简介

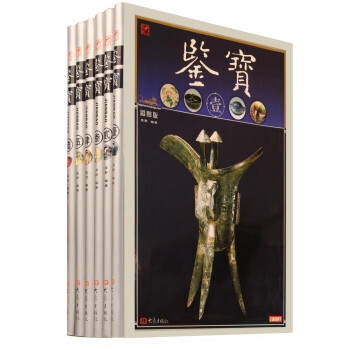

《古瓷鉴定300题》分青花瓷、彩绘瓷、单色釉瓷、款识、纹饰与造型、鉴定方法六大部分,共300个专题。采用一事一议并配以相应的图片,让读者能以简明快捷的阅读方式来获取相应知识,也可理解为工具书式的、词条式的解读方式。这些内容是古瓷鉴定中最常见到的,较好地覆盖了古瓷门类的方方面面,是著名中国文化史暨中国古陶瓷专家——朱裕平20多年来古瓷研究的精华。对于瓷器收藏者、瓷器研究者都有很高的实用参考价值,是工具性常备图书。作者简介

朱裕平,中国文化史暨中国古陶瓷专家,中国文物学会专家委员会会员,出生于文物世家,早期研读哲学,后从事中国古陶瓷研究并导入科学方法论。从1989年至今,出版论著多种,其中《中国古瓷铭》、《中国唐三彩》、《明清瓷款品鉴》、《元代青花瓷》等书都是该课题的第一本专著,在学术界引起较大反响,并被中外权威报刊和著作多次引用、报导和评论。内页插图

目录

一、肯花瓷1.1 青花瓷概述

1.2 青花瓷的绘画笔法

1.3 元明青花瓷的绘画笔法

1.4 清代青花瓷的绘画笔法

1.5 青花瓷的青料

1.6 青花瓷呈色的判读

1.7 唐,宋,元青花瓷的呈色

1.8 明早期官窑青花瓷的呈色(洪武永乐宣德)

I.9 明中期官窑青花瓷的呈色(成化弘治正德)

1.10 明后期官窑青花瓷的呈色(嘉靖隆庆万历)

1.11 明代民窑青花瓷的呈色门

1.12 清代青花瓷的呈色

1.13 唐代原始青花瓷门

1.14 宋代原始青花瓷门

1.15 元代青花瓷的发现和存世

1.16 元至正型青花瓷门

1.17 延祜期青花瓷

1.18 至正期青花瓷

1.19 元末期青花瓷

1.20 元青花瓷的胎体特征

1.21 元青花瓷的釉层特征

1.22 元青花瓷的青料

1.23 元青花瓷的装饰纹样

1.24 元青花瓷的造型

1.25 明洪武官窑青花瓷的胎釉和青花呈色

1.26 明洪武官窑青花瓷的造型

1.27 明洪武官窑青花瓷的装饰

1.28 明洪武民窑青花瓷的胎釉和造型

1.29 明洪武民窑青花瓷的纹饰

1.30 明永乐官窑青花瓷的胎釉和青花呈色

1.31 明永乐官窑青花瓷的纹饰

1.32 明永乐官窑青花瓷的造型

1.33 明永乐民窑青花瓷的胎釉和造型

1.34 明永乐民窑青花瓷的纹饰

1.35 明宣德官窑青花瓷的胎釉,青花和造型

1.36 明宣德官窑青花瓷的纹饰

1.37 仿宣德官窑青化瓷

1.38 明宣德民窑青花瓷的胎釉和造型

1.39 明宣德民窑青花瓷的纹饰

1.40 明空白期青花瓷

1.41 明正统青花瓷的胎和釉

1.42 明正统青花瓷的主题纹饰

1.43 明正统青花瓷的辅助纹饰

1.44 明景泰青花瓷的胎和釉

1.45 明景泰青花瓷的主题纹饰

1.46 明景泰青花瓷的辅助纹饰

1.47 明天顺青花瓷的胎釉,青花和造型

1.48 明天顺青花瓷的主题装饰

1.49 明天顺青花瓷的辅助纹饰

1.50 明成化官窑青花瓷的胎釉和肯料

1.51 明成化官窑青花瓷的纹饰

1.52 明成化民窑青花瓷的胎釉和铭文

1.53 明成化民窑青花瓷的纹饰

1.54 明弘治官窑青花瓷

1.55 明弘治民窑青花瓷

1.56 明正德官窑青花瓷

1.57 明正德民窑青花瓷

1.58 明嘉靖官窑青花瓷的胎釉和青花

1.59 明嘉靖官窑青花瓷的造型

1.60 明嘉靖官窑青花瓷的纹饰

1.61 明嘉靖民窑青花瓷

1.62 明隆庆官窑青花瓷

1.63 明万历官窑青花瓷

1.64 明万历民窑青花瓷

1.65 明天矗民窑青花瓷的胎釉和造型

1.66 明天启民窑青花瓷的装饰纹样

1.67 明天启民窑青花瓷的特有纹饰

1.68 明崇祯民窑青花瓷的胎釉和造型

1.69 明崇祯民窑青花瓷的纹饰

1.70 清顺治青花瓷

1.71 清康熙早期青花瓷

1.72 清康熙中期官窑青花瓷

1.73 清康熙晚期官窑青花瓷

1.74 清康熙巾后期民窑青花瓷

1.75 清雍正青花瓷

1.76 清乾隆青花瓷

1.77 清嘉庆青花瓷

1.78 清道光青花瓷

1.79 清咸丰青花瓷

1.80 清同治青花瓷

1.81 清光绪青花瓷

1.82 清宣统青花瓷

1.83 民国时期的青花瓷

1.84 云南窑青花瓷的窑址和特征

1.85 云南窑青花瓷的造型和装饰

1.86 明清德化窑青花瓷

1.87 日本的青花瓷

1.88 明清外销青花瓷

1.89 克拉克瓷

1.90 明官窑黄釉青花盘的鉴定

二、彩瓷

2.1 彩瓷概述

2.2 彩瓷的工艺和品种

2.3 唐五代长沙铜官窑瓷

2.4 釉里红瓷

2.5 元代釉里红瓷

2.6 明洪武釉里红瓷

2.7 明永乐,宣德釉里红瓷

2.8 清代釉里红瓷

2.9 明色釉釉上彩瓷

2.10 青花加彩和斗彩及其绘画笔法

2.11 明宣德青花加彩瓷

2.12 明成化青花加彩(斗彩)瓷

2.13 明代后期青花五彩瓷

2.14 清代青花加彩瓷

2.15 清代五彩瓷

2.16 唐:彩及其发现

2.17 唐三彩的胎釉门

2.18 唐三彩的成型方法及其鉴定

2.19 辽三彩

2.20 宋金三彩

2.21 波斯三彩和余良三彩

2.22 琉璃和珐华门

2.23 明清三彩瓷

2.24 清康熙粉彩瓷

2.25 清雍正粉彩瓷川

2.26 清乾隆粉彩瓷

2.27 清嘉庆,道光和咸丰粉彩瓷川

2.28 清同治、光绪和宣统粉彩瓷川

2.29 清康熙珐琅彩瓷1

2.30 清雍正、乾隆珐琅彩瓷川

2.31 广彩和港彩

2.32 石湾釉陶(附)

2.33 清末民初石湾陶塑(附)

2.34 现代石湾陶塑(附)

2.35 潮彩和高陂彩12

2.36 枫溪瓷塑

2.37 晚清慈禧瓷

2.38 民国洪宪瓷

2.39 浅绛彩的工艺

2.40 浅绛彩名家

2.41 新粉彩瓷

2.42 新粉彩名家和珠lU八友

2.43 清末民初的醴陵釉下五彩

2.44 现代醴陵釉下五彩

2.45 醴陵特制“胜利杯”

2.46 醴陵制主席用瓷

2.47 “7501”瓷

……

三、色釉瓷

四、铭文

五、纹饰和造型

六、鉴定方法

附录 明、清、瓷斋名、人名、吉语款索引

精彩书摘

1.5 青花瓷的青料青花瓷以钴料绘画后罩透明釉烧成。这种绘画的钴料在釉下呈现蓝色,如不施釉,则呈黑色。

钴料在古代是从天然钴土矿中萃取。钴土矿分布于世界各地,我国的江西,浙江、云南,甘肃等地均有矿藏,从品质来看,最好的当属西亚进口的产品。

钴料的进口在北宋就有记载,是大食国的贡品,称“无名异”,被皇室和民间珍藏。无名异在当时是一味药物,“无名异味甘,平,主金疮折伤内损,止痛,生肌肉”。到了明代无名异则“用煮蟹,杀腥气;煎炼桐油,收水气”。

钴料的主要用途是作玻璃和陶瓷的装饰。钴料掺入玻璃中,使之呈蓝色,可做人工宝石,在釉下绘画,呈蓝色。

天然钴矿料除钴外,还有铁、锰,铜,镍等成分,这些杂质的含量差异会使青花的呈色不同。

按铁、锰的含量,可分为高铁低锰和低铁高锰两类,进口青料…般是高铁低锰,呈色青中含紫,品质较好。国产青料一般是低铁高锰,呈色青中含灰,品质较次。

在青花瓷史上,用过两种进口钴料和几种国产钴料。

苏泥勃青料又称苏麻离青或苏勃泥青,唐宋以来一直有进口的记录。苏泥勃青的基本特征是高铁低锰,呈色浓艳亮丽,略含紫,积青处有铁褐斑,从元代后期的至正时期到明成化前期,是官窑和民窑精品的主要青料。

回青是明代的又一进口青料,用于明正德到万历中期,品质非常优异,含紫而明艳,有明显晕散,但无铁褐斑。

在元、明、清的官民窑青花中,还用过几种重要的国产青料,以低铁高锰为特征,有不同程度的灰色,品质较好的是陂塘青,石子青和浙料等几种。

……

前言/序言

用户评价

这本书的内容组织逻辑之跳跃性,让我一度怀疑编辑是否采用了某种非常规的“联想式”编排法。它似乎更倾向于在不同的历史时期、不同的窑口之间进行无缝的、近乎跳跃式的切换,而不是采用传统的按时间线索或器型分类来展开论述。我不得不承认,这种结构对初学者来说,可能会造成一定的迷失感,就像置身于一个巨大的、没有明确路径的博物馆展厅里,每走几步就撞见一个截然不同的惊喜或困惑。例如,前一页还在探讨唐代长沙窑的釉色特点,下一页就可能突然跳跃到明代晚期景德镇的青花纹饰笔法,两者之间缺乏明确的过渡句或小标题引导,全靠读者自行在大脑中构建知识的桥梁。这种编排方式固然能体现出作者知识面的广博,仿佛是知识点爆炸式的输出,但也对读者的既有基础提出了较高的要求。它更像是一本写给已经有一定鉴赏基础、能够自行串联历史脉络的资深藏家或专业人士的“随笔集”,而非一本循序渐进的教科书。阅读过程中,我需要频繁地在不同的章节之间来回翻阅,尝试拼凑出完整的知识图谱。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种沉稳中透着典雅的气质,很符合它作为一本专业鉴赏参考书的定位。翻开扉页,油墨的清香混合着纸张特有的微涩感,立刻将我带入了一种专注的氛围。内页的排版布局非常考究,文字与留白之间的呼吸感拿捏得恰到好处,使得长时间阅读也不会感到视觉疲劳。我尤其欣赏它在图片处理上的精细度,那些高分辨率的文物影像,即便是微小的釉面变化、支钉的细微痕迹,都清晰可见,这对于我们这种需要从细节入手来判断真伪的爱好者来说,简直是福音。书中的字体选择也十分得体,宋体与楷体的结合,既保证了学术的严谨性,又不失阅读的流畅感。装订工艺看起来也非常牢固,厚实的封面和精装的处理,预示着它能经受得住反复翻阅和长期收藏的考验。这种对书籍本身质感的重视,体现了出版方对专业知识传播的尊重,让人拿在手里就感觉沉甸甸的,充满了被知识充盈的期待。整体来看,从触感到视觉,这本书在物理层面上就已经成功地建立起一种权威感和吸引力。

评分这本书在历史背景和社会文化层面的融入性,相较于纯粹的技术分析,显得有些单薄和疏离。尽管它聚焦于“鉴定”这个核心任务,但对瓷器背后的时代精神、宫廷审美变迁、乃至商业贸易对造型和釉色的影响,探讨得相对表层化。例如,当评论一件特定时期的器物时,重点总是在于“如何辨别真伪”的物理特征,而很少深入探讨“为什么那个时期会流行这种纹饰”或者“这种器型在当时的社会阶层中扮演了什么角色”。阅读下来,我感觉自己更像是在学习一套高效的“扫描仪”操作手册,而不是在与一件件承载了历史重量的艺术品进行深入的对话。缺乏对宏大历史叙事的铺陈,使得鉴定知识点像是孤立的珍珠,虽然璀璨,却未能被一条清晰的、富有生命力的丝线串联起来,从而无法形成深刻的整体认知,这对于追求全面理解的读者来说,是一个明显的遗憾。

评分作者在描述一些极为细微的工艺细节时,所采用的术语和表达方式,充满了浓郁的“圈内人”色彩,这既是其专业深度的体现,也是它在很大程度上限制了更广泛受众的门槛。我发现,有些对器物的描绘,如“蛤蜊光”的微妙程度、“开片”的自然与否、“修足”的刀法力度等,作者似乎默认读者已经具备了肉眼识别和经验积累。他习惯于使用精确但晦涩的行话来定义优劣,却很少提供对照组或详细的图解来阐释这些术语在实际操作中的具体指征。比如,当提到某件器物具有“微泛青的橘皮纹”,我需要结合我过去看过的其他资料才能大致推断出这种效果的成因和视觉表现,否则,仅凭文字描述,我的脑海中浮现的画面可能与作者的真实意图存在偏差。这种高度专业化的语言风格,使得阅读体验变成了一场持续的“术语解码”过程,无疑让那些渴望通过这本书系统学习鉴赏方法的爱好者感到气馁。它更像是一本高级研究报告的摘要,而不是面向大众普及的工具书。

评分从读者的角度出发,这本书在处理“不同流派鉴定家观点差异”时的态度,显得过于保守和绝对化了。在许多存在争议的断代或归属问题上,作者似乎倾向于只陈述一种被他采纳的权威结论,而对那些存在激烈争论的学说缺乏足够的展示或至少是并列分析。鉴定学本身就是一个不断修正和进步的领域,不同专家基于不同的侧重点(如胎土、釉料、烧制工艺或传世记录)得出相异的结论是很常见的现象。然而,这本书更像是在给出一个“标准答案”,而非提供一个开放的讨论平台。这使得读者在面对一些模棱两可的实例时,缺乏必要的思维工具去权衡不同观点的合理性。我期望看到的是对“A说这是官窑,B说这是仿品”这类分歧的深入剖析,而不是简单地跳过争议,直接导向某一结论。这种对复杂性的规避,在一定程度上削弱了这本书作为一本引导批判性思维工具的价值。

评分好书,值得大家购买和阅读

评分300问,也没看出所以然。。。

评分好书,值得大家购买和阅读

评分好书,值得大家购买和阅读

评分好书,值得大家购买和阅读

评分300问,也没看出所以然。。。

评分好书,值得大家购买和阅读

评分好书,值得大家购买和阅读

评分好书,值得大家购买和阅读

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![家庭厨房小菜园 [Indoor Kitchen Gardening] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11715469/55b82bd8Nd3bfebe6.jpg)

![压花艺术(中级) [Pressed Flower Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12072043/5911128cN22fbaf30.jpg)

![压花艺术(高级) [Pressed Flower Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12186732/59111324N4dd057ec.jpg)