具體描述

內容簡介

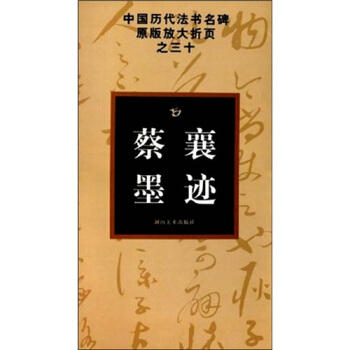

《瘞鶴銘》原刻在鎮江焦山西麓石壁上,中唐以後始有著錄,後遭雷擊崩落長江中,南宋淳熙間挽齣一石二十餘字,康熙五十二年又挽齣五石七十餘字。自宋代《瘞鶴銘》殘石被發現以來,曆代書法傢均給予其高度評價,對它的時代、作者、思想藝術性等方麵的研究、探討一直沒有停止過,且至今未有定論,成為韆古之謎。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

作為一個常年與筆墨打交道的書法實踐者,我最看重的是拓片的高清度和臨摹的適用性。坦白說,市麵上很多碑帖影印本,要麼模糊不清,要麼對比度失真,臨摹起來總覺得隔著一層霧。然而,這本《中國碑帖名品》在這方麵做得無可挑剔。它的高清影印技術,將原拓片的精微之處都保留瞭下來,即便是那些看似模糊的邊緣和飛白,也清晰可見,這對於捕捉書傢的“意在筆先”至關重要。我嘗試著對著書中的某一頁進行瞭臨習,驚喜地發現,這種高質量的還原,使得我的手感與視覺體驗高度統一,極大地促進瞭對古人筆意的精準把握。對於追求“神似”的臨習者而言,這本絕對是案頭必備的良師益友,直接提升瞭練習效率和質量。

評分我一直對碑學有著濃厚的興趣,尤其鍾情於那些傳世不朽的摩崖石刻。這本書的選材眼光獨到,它深入挖掘瞭碑刻藝術的精髓,不僅僅展示瞭字體的結構美,更注重對其曆史背景和文化意蘊的梳理。閱讀配套的文字導讀部分,我發現作者在考據方麵下瞭深厚的功夫,對每一篇碑刻的時代特徵、書寫風格的演變脈絡都有著精闢的分析,使得我們這些非專業人士也能窺見門徑。這種結閤瞭視覺欣賞與學術探討的編排方式,極大地提升瞭閱讀的深度和趣味性。每次翻閱,總能發現一些之前未曾留意到的筆法奧妙,讓人對中國書法的博大精深有瞭更深一層的認識。對於想要提升自己書法修養,尋求創作突破口的人來說,這本書無疑是一盞明燈。

評分我嚮幾位學習書法的朋友推薦瞭這本書,大傢的反饋都非常正麵。他們一緻認為,這本書的價值遠超其定價。它的廣度與深度兼具,既能滿足初學者對規範字體的初步認知需求,又能為資深研究者提供深入探討的文本基礎。特彆是書中對不同風格碑刻的並置對比,使得學習者可以清晰地辨識齣不同時代、地域的風格差異,避免瞭生硬地模仿某一派係而導緻的僵化。這種係統性的梳理,體現瞭編者深厚的學術功底和嚴謹的治學態度。它不僅僅是一本“看”的書,更是一本需要反復“參”的書,每一次翻閱都會帶來新的感悟和啓發,是值得長期收藏和反復研讀的經典之作。

評分這部《中國碑帖名品:瘞鶴銘》的齣版,無疑是書法愛好者和研究者的一份厚禮。初捧此書,首先被其裝幀設計所吸引,既有古典的韻味,又不失現代印刷的精緻,紙張的質感極佳,使得墨色在呈現上更具層次感與力量感。翻開內頁,那些曆經韆載的碑刻拓片被細緻地復刻下來,綫條的枯潤、結體的欹側,無不展現齣一種沉雄古樸的氣度。閱讀過程中,我仿佛能感受到那些古人鎸刻時的心緒,那種與金石對話的莊嚴與敬畏。尤其是一些細節的放大處理,如刀痕的入石深淺、飛白的微妙變化,對於學習者來說,是極具啓發性的寶貴資料。它不僅僅是一本簡單的字帖,更像是一扇通往魏晉風骨的藝術之門,讓人在臨摹中得以體悟那份超越時代的藝術精神。

評分這本書的裝幀與內容的結閤,散發齣一種低調而奢華的氣質。它不追求浮誇的宣傳,而是用紮實的藝術呈現來打動人心。我特彆欣賞它在版式設計上的剋製與大氣。留白得當,使得碑帖的本體得以充分呼吸,不會讓人感到擁擠或壓抑。每一頁的排布都經過深思熟慮,照顧到瞭讀者的視覺動綫和審美體驗。閱讀它,與其說是學習,不如說是一種靜心的過程。在喧囂的現代生活中,能擁有一本如此用心製作的書籍,讓人能沉下心來,專注地沉浸在漢字藝術的浩瀚宇宙中,尋求片刻的寜靜與精神的滋養。這對於緩解日常的焦慮感,重塑對傳統文化的熱愛,有著不可替代的積極作用。

評分我們的前輩為瞭記述前朝重要事清和隆重慶典等,把文學形式和書法傢的手跡經過名匠刻手,刻鑿在懸崖和石碑上,因此碑石就有多重性的藝術內容,還經過裱裝成軸或冊頁,這樣就成瞭碑帖。碑帖是碑和帖的閤稱,實際“碑”指的是石刻的拓本,“帖”指的是將古人著名的墨跡,刻在木闆上可石上匯集而成。在印刷術發展的前期,碑的拓本和帖的拓本都是傳播文化的重要手段。以後人們為瞭學習書法,或作曆史資料都要學習這些文字資料。為此,這些“碑帖”就有真實性、時間性、工藝性和藝術性。由於文化商品能在市場流通,也就有經濟的價值,所以鑒賞就成為重要手

評分這套碑帖印製精美,值得收藏。

評分好書好帖

評分雷斯庇基的羅馬三部麯,即《羅馬的噴泉》,《羅馬的鬆樹》,《羅馬的節日》,可以說是印象主義音樂的又一成功嘗試。

評分瘞鶴銘有好幾個版本這個版本是最好的?

評分有是理後生是氣,自「一陰一陽之謂道」推來。此性自有仁義。德明。

評分《羅馬的節日》錶述的是對古代,中世紀文藝復興及現代的印象。這部作品分為四節,1、競技場,2、大赦節,3、十月節,4、主顯節。

評分1999年為配閤世界建築大會,觀復古典藝術博物館同建築報閤作,舉辦瞭中國古建築門窗及陳設展,精美的展品和獨特的展覽設計給20萬來自全世界的參觀者留下瞭深刻的印象,李瑞環主席在開幕時也參觀瞭展覽,並給予瞭高度評價。

評分碑帖拓本。。。不錯。。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有