具体描述

用户评价

这本书的后劲非常大,那种挥之不去的感觉,不是因为情节的震撼,而是因为那种深入骨髓的“错位感”。它构建了一个完全属于叙述者本人的时空维度,在这个维度里,既定的社会规范和逻辑似乎都失去了效力,取而代之的是一套由其个人的偏执和审美构建起来的全新“现实”。你读下去,一方面在体验他的“现实”,另一方面你的常识又在不断地提醒你这一切是多么的扭曲。这种持续的心理拉锯战,使得阅读过程本身变成了一种对读者心智的挑战。特别是一些关于时间和记忆的讨论,那些碎片化的闪回和重复的强调,都营造出一种梦魇般的循环感,让你觉得角色似乎永远无法逃脱他自己编织的牢笼。读完合上书的那一刻,我花了好长的时间才从那种特有的、带着一丝香水味的颓废气氛中抽离出来,重新适应外面的世界。

评分从文学史的角度来看,这本书无疑是一座里程碑式的建筑,它的结构之复杂,语言之精妙,使得后来的许多作品都难以望其项背。然而,抛开那些高冷的学术评价,作为一个单纯的读者,我感受最深的是那种无可挽回的悲剧性,它并非那种慷慨激昂的英雄末路,而是一种更加私密、更加令人心寒的、关于失去和迷恋的沉沦。作者对于角色心理活动的捕捉极其细致入微,那种近乎偏执的、不断自我辩护和自我美化的内心独白,让人不寒而栗,却又无法否认其内在的逻辑自洽性。书中所描绘的旅程,与其说是一次地理上的移动,不如说是一场精神上的不断下沉。每当感觉叙事即将触底时,作者总能用一段极其精妙的文字,将你重新拉入一种更高远的、更具迷惑性的审美品位中,让你忘记了下方的深渊。这是一种对阅读体验的极致探索,它挑战了我们对故事讲述的固有期待,并用其强大的艺术力量将其彻底重塑。

评分这本书的节奏感处理得极其高明,它不是那种跌宕起伏、让你喘不过气的小说,而更像是一场精心编排的、缓慢推进的室内剧。叙事者以一种近乎自恋的、极其个人化的视角展开叙述,这种第一人称的叙述方式,让读者直接被卷入了他那扭曲而又异常清晰的内心世界。随着情节的深入,你会发现,那些看似漫不经心的日常细节,实际上都承载着巨大的情感重量和心理暗示。作者的笔触非常精准,总能在不经意间抛出一个细节,让你猛然惊醒,意识到这个故事远比表面上看起来的要复杂和危险得多。阅读过程中,我体验到了一种强烈的“双重在场”——一方面,你被故事的魅力和语言的流动性牵引着向前;另一方面,你又作为一个清醒的旁观者,对即将发生的一切感到无力和恐惧。这种叙事张力,是这本书最令人称道的地方之一,它让你在享受文学盛宴的同时,也承受着道德上的拷问。很多段落的转场处理得如同电影慢镜头,每一个动作,每一次眼神的交汇,都被放大和延长,充满了象征意义。

评分最让我印象深刻的是作者对“美”的痴迷与解构。他似乎对事物的表象有着一种近乎病态的迷恋,并将这种迷恋倾注于文字的雕琢之中。书中的场景描写,无论是对异国风情的描绘,还是对人物外貌的刻画,都达到了极高的艺术水准。然而,这种极致的美感,却常常与某种腐败、不洁或不合时宜的情感纠缠在一起,形成了一种强烈的反差和张力。读到那些描写某个人物或某一刻光影的段落时,我常常会产生一种错觉,仿佛自己闻到了空气中那种混合了甜腻和腐朽的气味。这种对“恶之美学”的探讨,是这本书超越一般世俗小说的关键所在。它不满足于简单的道德审判,而是深入挖掘了人性中那些被压抑的、隐秘的、甚至可以说是禁忌的欲望是如何通过语言和艺术的形式得到自我合理化的。每次读完一个这样极尽华丽的段落,我都会有一种精神上的疲惫感,因为它耗费了你大量的精力去理解这种高强度的审美体验。

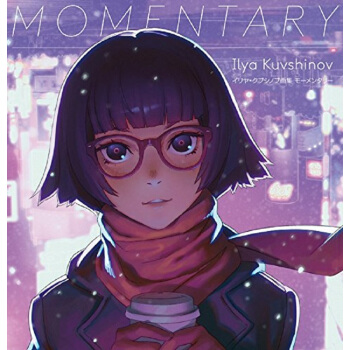

评分这本书的封面设计就带着一种难以言喻的诱惑和压抑感,拿到手里的时候,那种纸张的质感,似乎都在诉说着故事里那些隐秘而又华丽的辞藻。我是在一个雨天的下午开始读的,窗外的光线很暗,正好契合了书中弥漫的那种晦暗、迷离的氛围。一开始的阅读体验是略微有些吃力的,作者的文字如同精雕细琢的宝石,每一个词语的排列组合都像是经过了千锤百炼,充满了异域的韵味和一种近乎炫技的语言把玩。你得放慢速度,才能捕捉到那些隐藏在优美句子下方的暗流。那种对语言的掌控力,简直让人拍案叫绝,仿佛他能用文字搭建起一座既华丽又腐朽的迷宫,而你,作为读者,心甘情愿地被困在其中,一边被文字的美丽所吸引,一边又为即将到来的命运感到不安。初读时,我常常停下来,反复咀嚼那些描述性的段落,思考它们是如何将一个看似寻常的场景渲染得如此饱满,又带着一种宿命般的预兆。那种感觉很奇妙,就像在欣赏一幅绝美的油画,你知道画中描绘的主题是沉重的,但艺术家高超的技艺让你不得不为之倾倒。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![The Graveyard Book [平装] [Sep 28, 2010] Gai pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11127406751/5850fc5cN078d1203.jpg)

![[现货]LEGO? Legends of Chima Ultimate Factivity pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11240588223/58731bfaNf85234c5.jpg)