具体描述

编辑推荐

中国一本聆听神谕的旅行散文集天途 地途 人途

一个人的西藏 一个人的新疆 一个人的古镇

放下妄想、分别和执著,才会有轻松、释放和快乐。我们已经太缺乏虚构,而长于算计和精细。我们的心眼是不是比针眼还小了?要知道,只有当我们的心眼大到能过骆驼,我们才能感受天地间那种神谕般的力量,内心才充满天籁的宁静——嘎玛丹增的文字就能带领你抵达这样的圣境。

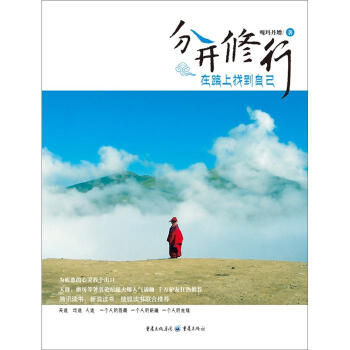

内容简介

《分开修行:在路上找到自己》是嘎玛丹增,一个孤独的行者的心灵游记。青藏高原、喀喇昆仑、山川河流、古镇老宅、暮鼓晨钟,他探寻、他叩问。沿着他的文字和图片,我们可以抵达人类精神的源头。嘎玛丹增文笔冷静细腻,喜欢用哲理类思考来行文,并且喜欢用行走的方式表达对自然地理和人文历史的眷恋和热爱。这本文集是对大地、对精神家园的一种感性与理性的双重回归。

作者简介

嘎玛丹增,四川富顺人。作家、旅行家、摄影师、旅游规划师。中国散文家协会、中华当代文学学会理事,四川作家协会会员。当过知青、工人。1978年入伍,在军营16年,从事宣传、电视新闻记者、编导。曾进修于北京电影学院和北京广播电视大学,电视纪录片《千里成昆线》、《为了永远的春天》等获得CCTV和总政奖项。退役后从事影视制作、编导、广告、餐饮娱乐、旅游规划等职业。2006新浪论坛十佳写手亚军。著有《越走越远》、《在时间后面》。作品散见《散文》《民族文学》《诗刊》《青年文学》《读者》《新华文摘》《山花》《作品》《滇池》《山花》等。数十篇作品入选人民文学出版社、花城出版社、漓江出版社、时代文艺出版社、百花文艺出版社、长江文艺出版社等多种文学选本。十余次获得各种文学奖项。其中《旧物上的时光》、《杰玛央宗的眼泪》等入选杭州市、镇江等城市高中试卷,入编《中学生创新阅读o2009中国散文排行榜》、《中学生阅读o2008年佳作》(高中版)等多种学生教育课外读本。作品数次选入散文排行榜。十余次获得各种文学奖项。

内页插图

精彩书评

无数涌向远方的脚步,总有人内心是一只鸟的漂泊惊魂。懂来每个牵注目光的风景,都是心底旧痕。触摸不可言说的灵魂,把视线转向同样伟大无声的雪岳江川。逝水千年里,谁在看护整个人世的悲伤。

如此和更恒久更沉默存在的对望。彻见彼此,如何一体相依,就是怎样独自空旷。

——叶隐·格桑梅朵

目录

天途:听神说话--城市和天葬之间,隔着一段打满补丁的路程

落在甘南的羽毛

呼吸山南

呼吸兼及信仰

站在过去城堡的门口

雍布拉康,有一些东西留了下来

昌珠寺

杰玛央宗的眼泪

雪地上的声音

桑耶寺,和一只鸽子说话

追寻藏王的羊群

格敦伦珠的村庄

尼玛的塑像

在扎日沙巴以北

云雾缭绕的远方

贡嘎读本

九龙的森林

银雪贡嘎

鹰翅的背影

物质是一个漂亮的魔鬼

毛垭的秘密

神在远方等我

道路之外,看格桑花开

地途:新疆秘符--大地总是无私地为我们库藏一切

在暗夜里穿行

上帝的耳语

一只羊和一匹马的幸福

一滴水对虚构的食言

停留的时间

恰克拉克的眼神

塔什库尔干

苏巴什的水草

亲密一条远方的河流

白哈巴的马头琴

燃烧的盆地

东天山的阳面

轮台到库车的诗歌地理

人途:古镇流水--一条活着的河流可以成为圣经

旧物上的时光

三匹亮瓦

哨楼湾

云顶寨

慵懒的下午

等雨降落

在釜溪河畔侧卧而眠

西来古镇的幸福生活

上里西

春天里的时间片段

夏天到秋天的一场梦游

青草地

活着的阿蓬江

后记:找一把椅子

前言/序言

序我是一个诗人,总以为只有虔诚地跪在椅子上才能写出真正意义上的好诗,并且认为只有诗歌才是人类语言皇冠上最夺目的钻石,直到读了嘎玛丹增的修行散文,我彻底地征服了,面对聆听神谕的语言,我必须跪在椅子上读,才能参悟字里行间流露的那种对天地人间的敬畏和感恩。

对于活在当下的人们来说,仓央嘉措是一个遥不可及的神话,而嘎玛丹增的散文给我们的灵魂打通了一条通往神途的修行之路,那就是要让自己的灵魂长在天上,长在地里,长在人间,要让天空、大地、人世在自己的魂里生根。

在嘎玛丹增的散文里,语言只是一块块聆听神谕的石头,天地人世间的事物按照原初的模样活脱地出现在我们眼前。过去就像隔着一块透明的玻璃,让我们看得真切,却又显得那么遥远,遥远得让人忘记现在。而现世的景观却让我们穿越到遥远的记忆。人类一生有三种根本无法彻底突破的困境:一是孤独,人从一脱离母体就与他者产生距离,注定无法与他人彻底沟通;二是痛苦,因为人能够实现欲望的能力总是跟不上产生这种欲望的步伐;三是恐惧,因为人一出生,死亡就开始了,以一种不易觉察的方式伴随人的一生,这种恐惧是与生俱来的。这些无法逾越的困境具有永恒性,构成了人这个物种无法摆脱的虚无背景;于是人类总是设法摆脱古老精神的羁绊,囚居物质的牢笼,因为内在的欲望驱动,人的生存有其本能的理想性、开放性,人总是要为他生存寻找理由,我们在意活得怎样,从不思考为什么活。嘎玛丹增这种看似傻子式的徒劳冥思与生活没有直接意义,但是它可以从另一个管道让我们得到片刻的清净,人类活在物质社会就像鱼儿离不开水,但它终究还是需要空气。这就是嘎玛丹增的醒世良言--信仰跟呼吸同在。正如黑格尔所说:“束缚在命运的枷锁上的人可以丧失他的生命,但是不能丧失他的自由。就是这种守住自我的镇定,才可以使人在痛苦本身里也可以保持住而且显现出静穆的和悦。”在嘎玛丹增的散文里行走,你会单纯得像一个独自在天地人间玩耍的小孩,名利淡漠如风,甚至死只是生命的另一种开始。对于囚居在名闻利养的人们,这是直面自己心灵的绝佳妙方,在嘎玛丹增的眼里,活着的阿蓬江可以成为圣经,先知穆罕默德说:“如果你有两片面包,请你拿一片去换取水仙花。”在物质社会,如果你不放下妄想、分别和执着,你会活得很累,更谈不上幸福。当代的人们太缺乏虚构,一切都算计得那么精细,细到心眼比针眼还小,只有你的心眼能穿过骆驼,你才能感受天地人间那种神谕般的力量,内心才充满天籁的宁静,而嘎玛丹增的散文就能引领你抵达这样的圣境。

大美无言,大象无形,这些天地人间的神谕,人类语言对此的描摹往往显得力不从心,但是对于一叶障目的物质社会,嘎玛丹增的散文试图看护着整个人世的悲伤。

用户评价

这本书给我最大的感受是,它像一位温柔的朋友,在你迷茫的时候,默默地递上一杯热茶,然后分享她自己走过的路。我一直以为“修行”是个很遥远、很出世的概念,但这本书却告诉我,修行可以很简单,可以就在我们身边,甚至就在我们每一次的出行中。“在路上找到自己”,这句话听起来简单,但要真正做到,却需要极大的勇气和决心。作者并没有回避旅途中的艰辛和孤独,反而将这些元素融入到成长的叙事中,使得整个过程更加真实可信。我尤其欣赏她对于“放下”的理解,不是一种被动的放弃,而是一种主动的选择,是认识到某些东西不再适合自己,然后勇敢地舍弃,从而为新的可能腾出空间。书中的一些小细节,比如对当地风土人情的观察,对陌生人善意的回应,都展现了作者开放和包容的心态。这让我觉得,所谓的“找到自己”,并非是在一个虚无缥缈的彼岸,而是在与世界的互动和碰撞中,在不断地体验和学习中,逐渐清晰和完整的。这本书的价值在于,它提供了一种思考人生的新范式,让我们重新审视那些我们习以为常的生活方式,并从中汲取养分,勇敢地踏出属于自己的那一步。

评分这本书的封面设计就充满了探索和自由的意味,柔和的色调和远方的风景,让人忍不住想要翻开一探究竟。我一直对那种“在路上”的生活状态充满好奇,觉得那是一种摆脱束缚,回归本真的方式。想象一下,抛开熟悉的一切,踏上一段未知的旅程,身边不再是日复一日的重复,而是充满新鲜感和挑战的环境。书名中的“分开修行”更是引发了我极大的共鸣,总觉得有时候,需要暂时离开人群,到一个安静的角落,去倾听内心的声音,去审视自己的内心。我期待这本书能够带我走进一个截然不同的世界,让我看到那些在城市喧嚣中被忽略的美好,感受到那种纯粹的、不被打扰的自我对话。更重要的是,我希望它能给我一些关于如何“找到自己”的启示,无论是通过旅途中的顿悟,还是在陌生的土地上与不同的人交流,从中获得新的视角和感悟。我一直在思考,到底什么是真正的“自己”,是那些被社会定义的标签,还是那些深埋在内心深处,不被外在事物所左右的真实情感和想法?这本书似乎提供了一个可能的答案,或者至少,是一个探索这个答案的起点。

评分我必须说,这本书的文字有一种魔力,能够轻易地触动人心最柔软的角落。作者没有刻意去渲染旅途的浪漫,也没有故作高深地探讨哲学。《分开修行:在路上找到自己》更像是一种娓娓道来的分享,她将自己的经历、感悟,如同溪流般自然地流淌出来。我特别欣赏她对“寻找”的理解,它并非一种被动的等待,而是一种积极的探索,一种主动的向内和向外的连接。在一次次的旅行中,她不断地挑战自己的舒适区,与各种各样的人交流,体验不同的文化,而这一切,都是为了更深刻地认识自己。书中关于“分开”的论述,让我明白,有时候,真正的成长并非来自于强行融入,而是来自于适时的抽离,从一个更广阔的视角去审视自己和周遭的世界。我喜欢她那种不卑不亢的姿态,既不回避自己的脆弱,也不夸大自己的成就,而是以一种坦诚的态度,与读者一同经历那段“在路上”的时光。这本书给我最大的收获是,它让我相信,每个人都有自己独特的修行方式,而“找到自己”,也并非终点,而是一个持续不断的过程,是一个永远值得期待的旅程。

评分读完这本书,我感觉自己的内心被一种前所未有的平静和力量所充盈。它并非那种说教式的励志,也不是简单地记录旅途的见闻,而是通过作者细腻而真挚的笔触,将一种深刻的生命体验娓娓道来。我特别喜欢书中对“独处”的描写,它不是孤独,而是一种与自我深度连接的契机。作者在陌生的风景中,在一次次的跋涉与静思中,逐渐剥离掉外界强加的身份和期待,触碰到内心最柔软也最坚韧的部分。这种“分开修行”的理念,对我来说是一种解脱,仿佛一直以来背负的重担瞬间卸下。它让我意识到,我们常常过于关注如何取悦他人,如何融入群体,却忽略了最重要的——如何与自己和谐相处。书中的一些场景,比如在星空下的沉思,在山顶的眺望,都让我产生了强烈的画面感,仿佛我也身临其境,一同感受那份宁静与壮阔。这本书教会我,真正的力量来自于内心的丰盈,而这种丰盈,恰恰需要在与世界的“分开”中,去细细雕琢和发现。它给予了我面对生活挑战的勇气,也让我对未来的旅程充满了期待,因为我知道,无论走到哪里,最重要的风景,永远在心中。

评分这本《分开修行:在路上找到自己》给我带来的启发,远超乎我的想象。它不仅仅是一本旅行随笔,更像是一次深入内心的灵魂探索之旅。作者用她独特的视角,将旅途中的风景、人物、事件串联起来,构成了一幅幅生动而富有哲理的画面。我常常在阅读时被深深吸引,仿佛置身于她所描绘的场景之中,感受着风的吹拂,听着远方的声音,与她一同思考那些关于生命、关于存在的问题。书中关于“分开”的阐述,让我对个人空间和独立思考有了更深的理解。我们活在一个信息爆炸、人际关系复杂的时代,很多时候,我们容易迷失在外界的声音中,忘记倾听自己内心的声音。《分开修行》正是提供了一个契机,让我们有机会暂时“分开”,去重新连接那个被忽略的自己。我非常喜欢书中关于“放下”的探讨,它不是遗忘,而是一种智慧的释怀,是把过去的一切变成滋养现在的养分,然后轻装上阵,迎接未来。这本书给我带来了很多关于自我认知和人生选择的启示,让我更加坚定地相信,每个人都有能力在自己的旅途中,找到属于自己的独特风景和人生意义。

评分无论是以孔子为代表的儒家思想,还是以老子为代表的道家思想,无不以高尚的道德做为他们的至高境界。宋代文人苏辙就曾写道:“辙生好为文,思之至深。以为文者气之所形,然文不可以学而能,气可以养而至。”这就说明,道德是做人的基本准则,只要我们能够从身边的小事做起,从一点一滴做起,就会成为一个有道德的人。

评分我是一个诗人,总以为只有虔诚地跪在椅子上才能写出真正意义上的好诗,并且认为只有诗歌才是人类语言皇冠上最夺目的钻石,直到读了嘎玛丹增的修行散文,我彻底地征服了,面对聆听神谕的语言,我必须跪在椅子上读,才能参悟字里行间流露的那种对天地人间的敬畏和感恩。

评分物有所值,下次再来,呵呵

评分很好,书很新呢!有点小灰尘,擦下就行。挺满意的。

评分还没看,看起来不错哦!

评分题质疑、成果展示、心得交流、小组讨论、合作学习、疑难解析、观点验证、问题综述。

评分送货也快,服务不错,给满分

评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外,课堂难免有突变,应对教学意外、课堂突变的本领,就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说,让意外干扰教学、影响教学是无能,把意外变成生成,促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言,分有意生成、无意生成两种类型;问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏,最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智,师生互动的机智,学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答,面对难题的措施,发现问题的敏锐,解决问题的灵活。

评分②民主平等是指在学术面前人人平等,在知识面前人人平等。不因家庭背景、地区差异而歧视,不因成绩落后、学习困难遭冷落。民主的核心是遵照大多数人的意志而行事,教学民主的核心就是发展、提高多数人。可是总有人把眼睛盯在几个尖子学生身上,有意无意地忽视多数学生的存在。“抓两头带中间”就是典型的做法。但结果往往是抓“两头”变成抓“一头”,“带中间”变成“丢中间”。教学民主最好的体现是以能者为师,教学相长。信息时代的特征,能者未必一定是教师,未必一定是“好”学生。在特定领域,特定环节上,有兴趣占有知识高地的学生可以为同学“师”,甚至为教师“师”。在教学中发现不足,补充知识、改善教法、

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有