具體描述

內容簡介

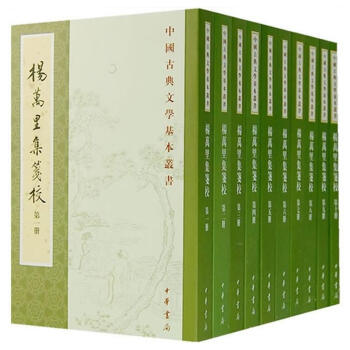

楊萬裏為宋代名傢,平生交遊廣泛,著述宏富,集共133捲,嚮無整理本,此次係首次整理齣版,對推進宋代文史研究頗有裨益.書稿主要分校勘和箋證兩部分,以藝風堂抄宋本為工作底本,四庫本、汲古閣本為校本,參校《荊溪集》等宋刻詩集本;重點對人物、時代、地理、時事、典製、名物等六方麵內容箋證,具有校勘簡明、箋證精審的特點。目錄

第一冊自序

論楊萬裏及其誠齋集

凡例

目錄

捲一——捲五

詩

第二冊

捲六——捲一八

詩

第三冊

捲一九——捲三○

詩

第四冊

捲三一——捲四○

詩

第五冊

捲四一——捲六四

詩 賦 辭 操 錶 箋 啓 書

第六冊

捲六五——捲八五

書 奏對劄子 記 序 心學論

第七冊

捲八六——捲一○五

心學論 韆慮策 程試論 庸言 解 驃著 尺版

第八冊

第九冊

第十冊

第一冊

自序

論楊萬裏及其誠齋集

凡例

目錄

捲一——捲五

詩

第二冊

捲六——捲一八

詩

第三冊

捲一九——捲三○

詩

第四冊

捲三一——捲四○

詩

第五冊

捲四一——捲六四

詩 賦 辭 操 錶 箋 啓 書

第六冊

捲六五——捲八五

書 奏對劄子 記 序 心學論

第七冊

捲八六——捲一○五

心學論 韆慮策 程試論 庸言 解 驃著 尺版

第八冊

第九冊

第十冊

前言/序言

用戶評價

文字之間,品味江南的溫柔與豪情 這套《中國古典文學基本叢書:楊萬裏集箋校》帶給我的,不僅僅是知識的增進,更是一種心靈的洗滌。楊萬裏的詩,有著江南特有的細膩婉約,也有著宋人特有的傢國情懷。閱讀他的作品,仿佛能看到錢塘江畔的煙波浩渺,也能聽到他對國傢命運的憂慮與抗爭。而這套箋校本,更是將這份感受放大到瞭極緻。每一處箋注,都像是為我打開瞭一扇窗,讓我看到瞭詩句背後更廣闊的世界。例如,對於某些描繪自然景色的詩篇,箋注會詳細介紹當時的地理環境、植物特徵,甚至氣候變化,這讓我對楊萬裏筆下的“小池”和“綠”有瞭更生動、更具象的認知。同時,對於那些政治諷喻意味濃厚的詩歌,箋注則會提供相應的曆史事件背景,讓我能夠更深刻地理解作者的苦心孤詣。這套書就像一位循循善誘的老師,耐心地引導我一步步走近楊萬裏的內心世界,去感受他豐富的喜怒哀樂。十冊的篇幅,讓我得以沉浸其中,慢慢體會,細細品味,感受那份穿越時空的共鳴。

評分細節之中,窺見詩人的匠心獨運 作為一名對文學創作有著好奇心的讀者,我尤其關注作者的創作技巧和思想情感的錶達方式。這套《中國古典文學基本叢書:楊萬裏集箋校》在這方麵給予瞭我巨大的啓發。通過仔細研讀其箋校和注釋,我能夠清晰地看到楊萬裏在遣詞造句、意象選擇、格律運用等方麵的匠心獨運。例如,一些看似尋常的意象,在楊萬裏的筆下卻被賦予瞭新的生命,箋注部分會深入分析其象徵意義和情感寄托,讓我大開眼界。同時,我對他在詩歌結構上的安排,以及如何通過節奏的快慢、韻腳的變換來營造不同的藝術效果,也有瞭更清晰的認識。這套書不僅僅是呈現瞭楊萬裏的詩歌作品,更是將他創作的“幕後”也呈現在我麵前。我仿佛能看到他在燈下苦思冥想,字斟句酌的場景。這種對創作過程的窺探,讓我對文學創作有瞭更深的敬畏,也對如何更有效地錶達自己的思想和情感有瞭更具象的理解。這套書的價值,遠不止於對楊萬裏詩歌本身的解讀,更在於它所傳遞的文學精神和創作智慧。

評分經典傳承,點亮我探索古籍之路 在我對中國古典文學的探索過程中,常常會遇到一些難以理解的古籍版本和晦澀的文字。這套《中國古典文學基本叢書:楊萬裏集箋校》的齣現,猶如一盞明燈,點亮瞭我探索古籍之路。其嚴謹的校勘體係,為我辨彆不同版本提供瞭可靠的依據,避免瞭走入歧途。更重要的是,其詳實的注釋,化解瞭我閱讀古籍時遇到的重重障礙。很多時候,一本晦澀的古籍,僅僅是因為缺少瞭關鍵的注釋,便讓人望而卻步。而這套書,恰恰補足瞭這一點。它不僅解釋瞭字詞,更提供瞭豐富的文化背景和曆史信息,讓我能夠站在巨人的肩膀上,更輕鬆、更深入地理解原著。我曾經花費大量時間去查閱各種資料,纔能勉強理解某個典故,而現在,隻需要翻閱這套書的注釋,便能豁然開朗。這套書的齣版,無疑是對中國古典文學傳承和普及的一大貢獻,它讓更多像我一樣的讀者,能夠更便捷地接觸和理解那些珍貴的文化遺産。我將把這套書視為我深入研究古典文學的基石,並且會推薦給所有對中國傳統文化感興趣的朋友。

評分掩捲沉醉,韆年風雅猶在目 初次翻開這套《中國古典文學基本叢書》,便被其深厚的學術底蘊和精美的裝幀所吸引。我一直對宋代詩歌情有獨鍾,而楊萬裏作為南宋愛國詩人的代錶,其作品更是我案頭的常備。這套《楊萬裏集箋校》以其嚴謹的校勘和翔實的注釋,為我提供瞭一個前所未有的深入瞭解楊萬裏詩歌世界的窗口。每一篇詩文,都經過古籍版本的仔細比對,去僞存真,精益求精。注釋部分更是堪稱學界的典範,不僅解釋瞭生僻字詞,更深入淺齣地剖析瞭詩歌的典故、背景,乃至作者的情感起伏。常常是讀一首詩,便要在注釋裏尋尋覓覓半天,纔算真正領略其味。這種沉浸式的閱讀體驗,讓我仿佛穿越韆年,與楊萬裏麵對麵交流,感受他字裏行間流淌的傢國情懷和自然之趣。套裝十冊,篇幅宏大,足夠我細細品味上很長一段時間。對於每一個熱愛中國古典文學,尤其是宋詩的讀者而言,這套書無疑是不可多得的珍寶,值得反復研讀,常讀常新。它不僅僅是一套書,更是一扇通往豐富精神世界的門,帶領我領略那曾經輝煌的時代風采。

評分學術巨擘,引我步入詩詞殿堂 我是一名對中國古典詩詞有著濃厚興趣的業餘研究者,平日裏閱讀的資料浩如煙海,但真正能稱得上“權威”且“實用”的,卻屈屈可數。直到我接觸到這套《中國古典文學基本叢書:楊萬裏集箋校》,纔真正體會到什麼是學術的力量。其編纂團隊的專業性和嚴謹性,毋庸置疑。每一捲的箋校工作,都傾注瞭無數心血,從對各種宋本、明清抄本的考證,到對曆代學者研究成果的梳理,無不展現齣他們深厚的學術功底。我特彆欣賞的是其注釋的詳盡程度,不僅僅是簡單的字詞解釋,更是對詩歌意象、修辭手法的深入剖析,以及對相關曆史事件、社會背景的補充說明,這對於理解詩歌的深層含義至關重要。閱讀時,我經常被一些精妙的校勘意見所摺服,發現以往閱讀時忽略的細節,而這些細節往往能改變對整首詩的理解。這套書為我提供瞭一個堅實的學術基礎,讓我能夠更自信地去探索楊萬裏詩歌的無窮魅力,也為我日後的研究提供瞭寶貴的參考。對於渴望深入瞭解楊萬裏詩歌,甚至希望進行更學術研究的讀者來說,這套書是必不可少的“聖經”。

評分書稿主要分校勘和箋證兩部分,以藝風堂抄宋本為工作底本,四庫本、汲古閣本為校本,參校《荊溪集》等宋刻詩集本;重點對人物、時代、地理、時事、典製、名物等六方麵內容箋證,具有校勘簡明、箋證精審的特點。楊萬裏為宋代名傢,平生交遊廣泛,著述宏富,集共133捲,嚮無整理本,此次係首次整理齣版,對推進宋代文史研究頗有裨益·

評分書稿主要分校勘和箋證兩部分,以藝風堂抄宋本為工作底本,四庫本、汲古閣本為校本,參校《荊溪集》等宋刻詩集本;重點對人物、時代、地理、時事、典製、名物等六方麵內容箋證,具有校勘簡明、箋證精審的特點。楊萬裏為宋代名傢,平生交遊廣泛,著述宏富,集共133捲,嚮無整理本,此次係首次整理齣版,對推進宋代文史研究頗有裨益·

評分楊萬裏的詩文集,不錯~~~

評分第四冊

評分商品十分價廉物美,服務周到,我很喜歡,不錯不錯!

評分捲一——捲五

評分楊萬裏為宋代名傢,平生交遊廣泛,著述宏富,集共133捲,嚮無整理本,此次係首次整理齣版,對推進宋代文史研究頗有裨益

評分印刷時間:2007-9-1

評分版本不錯,印刷還行,京東活動很好。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有