具体描述

编辑推荐

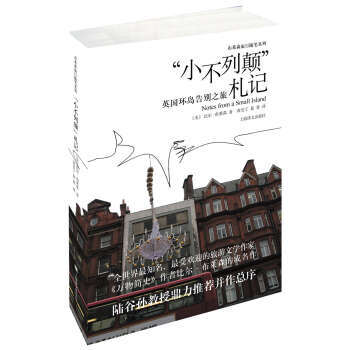

布莱森是全世界最知名、最受欢迎的旅游文学作家,作品诙谐嘲谑的风格堪称一绝。陆谷孙教授鼎力推荐并作总序。著名剧作家宗福先、诗人王寅、耶鲁大学文学博士杨小滨、女子围棋世界冠军芮乃伟等为本书提供精彩影像。

内容简介

在英国生活了将近二十年后,一种奇怪的冲动牢牢地攥住了作者,他决定回到那块青春时的土地,重新认识他的祖国。布莱森画出一条绝妙的环形路线,足以带他走遍这块奇异而又广大的半是异乡的土地。四十八个州中,除了十个南边的州,他游览了其余的三十八个州,驱车一万三千九百七十八英里。布莱森看到了许多想看的,也看到了许多不想看的:长得看不到尽头的州际公路,令人蠢蠢欲动的大城市,被地图遗忘的破落小镇;各种稀奇古怪的博物馆,塞满旅行车的国家公园,让人瞠目结舌的大峡谷,一条可穿越树的路,还有诸多被商业化了的名人故居……在夹杂着陌生、矛盾、无聊和惊喜的过程中,布莱森找到了原以为早已失落的大陆,也在打开心门之后看到了最真实的美国。

作者简介

比尔·布莱森,世界知名的非虚构作家,1951年出生于美国艾奥瓦州,曾任职于伦敦《泰晤士报》与《独立报》,同时也为《纽约时报》、《国家地理杂志》等撰文。作品主要包括旅游类随笔、幽默独特的科普作品——比如《万物简史》、《母语》等等,横跨多种领域,皆为非学院派的幽默之作。他的作品诙谐嘲谑的风格堪称一绝,整体上举重若轻,能让普通读者产生很强的认同感,不失为雅俗共赏的典范,深受读者喜爱,也获得很高的评价。每部作品均高踞美国、英国、加拿大畅销排行榜前茅。比尔·布莱森之所以能在二十世纪的旅游文学中占据一席之地,并成为目前世界公认的最有趣的旅游文学作家,是因为他擅长用不同的眼光来看待他所游历的世界,他真切地捕捉到了一个旅人的内心感受。自然地理、生活情趣、社会时态,布莱森信手拈来无不奇趣。他的尖刻加上他的博学,让他的文字充满了智慧、机敏和幽默。作为在英国生活了二十多年的美国人,他的作品又兼具了开朗风趣、绝不怕粗俗的美式调侃和冷峻犀利、一针见血的英式嘲讽。精彩书评

“布莱森能够以幽默动人的方式把嘲弄发扬成一种文化,以至那些被奚落的对象也捧腹大笑而无法动怒,这一点上无人能及。”

——《华尔街日报》

“布莱森是一个好旅伴,一个具有深刻观察力的人,他对滑稽的事物总有一种特别的鉴赏力。”

——《纽约时报书评》

“布莱森兼具观察家和幽默家的无限才能,这使他的随笔无论在什么背景下都值得一读……他再次证明了自己是当代最有影响力的游记作家。”

——《列克星顿先驱领袖报》

精彩书摘

渐渐地,一种奇异的冲动压倒这恼人而古怪的记忆,牢牢地攥住了我。我想回到那块青春时的土地,来一番广告词作者们喜欢名之的发现之旅。在四千里外的另一个大陆上,我被乡愁悄无声息地俘虏了。当你已到达生命的中点,父亲又刚刚去世,你因此而顿悟到,他走的时候也带走了你的一部分,那股乡愁就彻底压倒了我。我想回到年少时那个美妙的地方――去麦基诺岛,落基山脉,葛底斯堡――看看它们是否像我记忆中一样美好。我想倾听罗克艾兰火车头低沉的长鸣划过寂静的夜晚,咔哒咔哒的声音慢慢消逝在远处。我想去看萤火虫,听蝉声聒噪,想无处躲藏地浸泡在炎热、让人疯狂的八月天里。那种天气能把你内衣的每一条缝隙都粘合起来,贴在你身上像胶皮一样,还逼得那些好脾气的人也拔出禁用的手枪,用枪火点亮夜空。我想去寻觅“嗯-嗨”汽水和“伯马”刮胡膏的广告牌,想去看球赛,想坐在旁边有苏打水喷泉的大理石桌边,想开车经过迪娜?德宾和米基?鲁尼曾在电影里住过的那种小镇。我想四处旅行,我想看看美国,我想回家。

于是我飞到了得梅因,弄来一捆地图,在起居室地板上仔细研究,苦苦思索,最后画出一条巨大的环形路线,足以带我走遍这块奇异而又广大的半是异乡的土地。与此同时,我母亲则为我做着三明治,并且当我问起儿时度假的事情时说:“噢,我不知道啊,亲爱的。”一个九月的清晨,三十六岁的我蹑手蹑脚走出儿时故居,溜进一辆上年纪的、向我那圣洁而轻信的母亲借来的雪佛兰轿车的驾驶座,指挥它穿过城里平坦沉睡的街道。我巡游在一条空旷的高速路上,在一个有二十万沉睡灵魂的城市里,我是唯一一个肩负使命的人。太阳已高挂空中,承诺着酷热的一天。我的面前躺着大概一百万平方里沙沙轻响的玉米。我在城边开上了艾奥瓦163号公路,带着一颗无忧无虑的心奔向了密苏里。你不常听人这么说吧。

……

前言/序言

“俏胡子”比尔·布莱森①

——代总序②

1

本文介绍的比尔·布莱森(Bill Bryson)是当今英语世界非常多产且又“最能逗乐”的游记作家之一,锋头之健不亚于当年的“披头士”乐队(据从互联网上查得之Powells.com对布莱森的访问记。访员Dave Weich称,在书店曾见排名前二十五位的畅销书,其中布氏一人的作品即占五种。“锋头健过‘披头士’”则是访谈录的文题)。“俏胡子”这个称呼借自台湾皇冠丛书的系列书目:“俏胡子,逛世界”——虽说从作者照片看,毛茸茸的红胡子配上黑眉乌嘴,用一个“俏”字形容,不免有些过誉了。

我的亲家住在美国新罕布什尔州的汉诺威小城,小城除了一所名气不小的达特默思大学以外乏善可陈。恰好,布莱森于1996年携妻孥返回美国定居时也选中了这座安静的小城。今夏我赴美国省亲,原想由鄙戚介绍,与布莱森会上一面,一睹“俏”容,再求个合影或签名什么的,谁知道闲不住的“俏胡子”又出门高蹈云游去也!

最初引起我注意到比尔·布莱森的是他的两本英语和美语的通俗史话,书题分别是《母语》(The Mother Tongue,1990年)和《美国制造》(Made in America,1994年)。两本书虽说也附有详尽的注释和索引,像是学术著作,却绝无经院派高头讲章吓人的架势,而是轶事趣闻迭出,基本上属于清通晓畅又洞见深中的社会语言学一类读物,读着读着保你非笑出声来不可。我一向主张学外文得激发兴趣,一味苦苦“咬子弹”(bite the bullet)不行,所以曾从两书中选出若干章节作为教材,使用效果良好。当然,过多的插科打诨有时不免影响叙事的准确性。例如,布莱森在《美国制造》中断言,作为美国开国元勋之一的本杰明·富兰克林曾劝人吞饮香水以免屁臭。后有专家查实,说是关于香水和放屁的关系,富兰克林一生中只提到过一次,那是在致布鲁塞尔科学院的一封信里,富氏以打趣的口吻向科学家们挑战,看看谁有本领让肠道排气时飘出香水味来。

据记载,在这两部书之前,布莱森还编过一本叫作《烦难字解》(A Dictionary of Troublesome Words,年代不详)的词典。此书我未见过,无由置评,但据识者称,作者善解难词,足见精于藻鉴,可说是为日后从事新闻工作和游记写作做好了充分的文字准备。

①“俏胡子”近年转写科普,代表作是《缺只角的百科简史》(A Short History of Nearly Everything,2003年),内有史前蜻蜓大如飞鸟;伊后时代英人以蜘蛛飨客等趣闻知识,极富可读性。近又闻此人在英国塞缪尔·约翰逊非小说类竞奖活动中败于德波顿(de Botton)后正专心撰写一部莎士比亚新传;另因厌恶美国文化浅薄,复往英国安家。

②文中部分书名及引文译法与我社版本有出入。

接着要谈到的自然就是布莱森的游记作品了。比尔·布莱森于1951年出生在美国艾奥瓦州,二十一岁那年跳上冰岛航空公司的飞机抵达卢森堡,复从挪威的汉默菲斯特出发,背负行囊,步行至伊斯坦布尔,历时四月有余。1973年,布莱森首次踏上英国土地,两年后娶妻成家,生儿育女,并于1977年在伦敦定居,开始为《泰晤士报》和《独立报》工作。布莱森初写旅行札记,原不无补贴家用的实利考虑,不曾想作品发表之后,好评如潮,出版商的稿约踵趾相接,这样,布莱森便渐渐成了自由撰稿的专业作家,又举家离开闹市,迁往约克郡乡间。1995年,布莱森和他的英国妻子辛西娅决定让他们的四个子女换一种文化环境,兼之盖洛普民意测验恰在此时发表调查结果,声称有三百七十万之多的美国人都认定自己曾遭外星人劫持,面对如此混沌民智,布莱森说“祖国需要我”,于是在对英国作了一次告别旅行后,他便带着家人迁回美国。到得此时,写游记已不再是一味的实利考虑,而是身心双双向往的至上自怡,按他自己的说法,“旅途发出海妖之歌般的蛊惑”,诱他一次又一次上路,这才有了1998年阿巴拉契山间小道的跋涉,返回英国历时五十四天的远足,以及1999年的澳洲之旅。

2

尽管布莱森不把自己看作旅行家和游记作家(“真正的旅行家都要冒险,睡硬地,我却总是住旅馆”),他的如下一些作品通常都出现在书店的游记柜上:《失落的大陆》(The Lost Continent,1990年)、《无处归属》(Neither Here Nor There,1993年)、《小岛札记》(Notes from a Small Island,1996年)、《大国札记》(Notes from a Big Country,1998年)、《林中远足》(A Walk in the Woods,1998年)和《烈日暴晒的地方》(In a Sunburned Country,2000年)。按布莱森本人的说法,上述第一部作品《失落的大陆》虽以“美国小城之旅”(Travels in Small Town America)为副题,重点在“失落”一词,本质是怀旧和追逐,怀童年巡游之旧,寻觅理想中的美国小城,但在涉足三十八个州以后,理想终归乌有。《无处归属》,依我个人之见,是迄今为止布莱森最精彩的作品,写作的缘起似乎仍在忆旧,即重现二十年前从挪威到伊斯坦布尔的欧洲之旅:傲慢的巴黎人;横冲直撞的意大利司机;以铲除英国特色树篱为荣的推土机;挪威催人昏睡的电视;瑞士城乡遍地高耸的高压电线塔……《小岛札记》是对英国告别旅行的产物,写得很有感情,布莱森自称这次旅行“就像跑完全程的运动员为向观众致敬而加跑的一圈”;“虽有百分之八十五或百分之六十五的英国人想不出英国有什么东西值得他们自豪,我仍愿为英国鼓吹。”《大国札记》是在英国报纸上连载时以及最后结集出版时所采用的书题,同书稍后在美国出版时改题为《故国陌路》(I�餸 a Stranger Here Myself)。布莱森在本书中详尽描述了迁回美国的头十八个月中,他和自己的英籍家人所经受的文化震撼,诸如“百分之九十三的离家外出之行,不管距离远近,也不论目的何在,美国人都要开车!”《林中远足》为布莱森赢得的文名可能胜于他的任何其他作品,因为这一回旅人要动真格了,须知阿巴拉契山间小路全长二千二百英里,乃是世上有人工标志的最长山路,走完全程约需五个月!百分之九十的人半途而废;百分之二十的人走完一周便败下阵来,布莱森和旅伴走了整整一个夏天,走完八百七十英里的距离(相当于从纽约走到芝加哥),总算了却一桩心愿。关于这个心愿,作家本人是这样说的:

头脑里有个微弱的声音在说:“听上去真带劲!咱们干吧!”我又想出好几个理由。多年懒散之后,长途步行可使我保持健康;这还是个发人思考的好方法,使我得以重新领略故国的广袤和美丽……当那些身穿迷彩裤、头戴猎人帽的男子汉们在四A小餐馆围坐在一起,谈论野外完成的非凡业绩时,我将不再自惭形秽。我要带上一点傲气,眯起双眼,眺望远方的地平线,并拖长着声调,像个男子汉般地哼哼说:“是啊,我在林子里拉过屎呢。”

《烈日暴晒的地方》的写作时机与2000年悉尼奥运会有关,因为出版商催得紧,据说不少有趣的素材都被割爱不用了。尽管如此,读者仍可看到历史上因为偷了十二根黄瓜而被放逐到澳洲蛮荒来的英国罪犯的故事;比之库克船长晚到几小时的法国船队;蹈海的总理以及澳人为纪念他而修建的游泳池!等等等等。

不管是在蕞尔小岛,或是莽莽林原,或是熙攘闹市,布莱森总能在寻常的景物或人事中发现不寻常而值得一写(有时是大书特书)的东西,并挖掘笑料,生发出独特的观感。面对差强人意的现实,他能领略有缺陷的美。他宁可用冷嘲的口吻对读者详述所见所闻;除了极个别的动情的例外,决不赞同在旅行纪实文字中作浪漫主义的美化,兼发矜夸高论。应当说,这既是布莱森写作的特色,在不同程度上,也是现当代旅行纪实文学的共性。“文革”期间某位意大利导演在中国这片异域以上述手法拍了一部纪实电影,结果被江青大批特批,其实如果了解上述手法普遍性的话,那批判多半是对着影子打拳了(shadow boxing)。

3

要说布莱森有什么突出于共性之外的特点,表现在作品的内容方面,首先是他强烈的环保意识,无怪乎有评家把他的作品统称为eco�瞝iterature(生态文学)。布莱森不但在阿巴拉契山道上对美国国家园林服务局听任林木大片被伐提出严厉抨击,又对美国的汽车拜物教作了辛辣讽刺,更在回到英国约克郡作短访期间发表公开演说,坚决反对丑陋的高压电线塔污染约克郡谷地之美。

在写作风格方面,布莱森的特点表现在英式和美式幽默时常集于一身。不少评家,包括布莱森本人,屡次提到英国文化对布氏影响之深,说他学会了“板着面孔说笑话,冷嘲和说话留有余地”。作为在英国生活了二十多年的美国人,这种特点首先被人注意到也在情理之中。据有的访员介绍,布莱森说话轻声轻气,不疾不徐,态度温文尔雅,颇有英儒之风。但笔者从他的作品中看出,此人的美国本性根深蒂固,仍会不时流露。布莱森把英国式的冷嘲称为“睿智幽默”(cerebral humor),其特点是曲折的讥诮,促狭的戏谑,引得你会心微笑。的确,如读者细品以下几段引文,可以看出布氏老于此道;但是与此同时,那种直接、明快、夸张、不怕粗俗的美国式搞笑幽默是常与英式“睿智幽默”比肩并现的:

意大利人开车因为太忙而从不顾及车前路况。他们忙着摁喇叭,忙着做各种夸张的手势,忙着阻挡别人超车,忙着做爱,忙着回头教训后座的孩子,还忙着大啖比板球球拍还大的夹肉面包。而且常常是同时做着这几桩事情。结果,待他们首次注意到你时,你已倒在他们车后的路上,出现在汽车的后视镜里。

我给尿憋急了,又想赶到酒吧去,可是这位足有一百十二岁的旅馆杂役是个尽职分子,非把客房里的东西一一向你介绍,还要你跟着看他演示莲蓬水龙和电视的操作法。“多谢了,没有你我肯定连壁橱也找不到,”我说着塞了一千里拉的小费在他袋里,多少用上一点暴力把他推出门去。我不喜欢粗暴待人,但这会儿我觉着憋得好像胡佛大坝快要决堤了。

(上述两段摘译自《无处归属》)

我大汗淋淋上了船,心中有些发悚。我不好水,连在脚踏船上都会闹头晕。而今置身在这叫作“摇啊摇”(定是“往前摇,翻个身”的缩写)的渡船上,把性命托付给了这么一家轮船公司,情况自然更糟了。这家公司的纪录远非完美,时常忘记关上船头的门,航行途中这样做相当于跨进浴缸时忘记脱鞋。

(译自《小岛札记》)

用户评价

读到《小不列颠》札记:英国环岛告别之旅的书名,脑海中瞬间浮现出英伦风情的画面,然而,“告别之旅”几个字又给这份画面蒙上了一层独特的色彩。这不同于寻常的旅行指南,它更像是一种情感的抒发,一次心灵的梳理。我设想,作者在踏上这片土地时,心中一定承载着许多情感。或许是对某个时代英国的怀念,或许是对某个特定经历的总结。这本书或许会带我们走进那些游客罕至的角落,去发现隐藏在英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰深处的风土人情。我期待文中会有对当地居民生活方式的细致刻画,他们的热情、他们的疏离,他们的坚守与变迁,都可能成为作者告别心境的映射。我希望它不仅仅是记录行程,更能触及人心,引发读者对自身经历和对“告别”这件事的思考。这种带着个人印记的旅行文学,往往比单纯的景点介绍更能打动人,因为它承载着作者的灵魂。

评分《小不列颠》札记:英国环岛告别之旅,这个书名就足够引人遐想。我一直对英国有着复杂的情感,它既是历史的厚重之地,又是现代都市的活力之源。而“告别之旅”则为这段旅程增添了一种宿命感和仪式感。我想象着作者可能带着一种复杂的心情,去细细品味这个国家的每一个角落。也许是在康沃尔海岸线徒步,感受海风的凛冽,也感受着自然的无情变迁;又或许是在爱丁堡老城区穿梭,感受古老石板路上的历史回响,同时也在告别自己曾经的某种执念。这本书的魅力,或许就在于它不仅仅是记录风景,更是挖掘风景背后的人文情怀。它可能通过作者与当地人的交流,或是对某个历史事件的追溯,来展现一个更加立体、更加真实的英国。我期待这本书能带我进入一个充满诗意和哲思的英国,让我们在告别的过程中,一同完成一次心灵的洗礼,也一同领略这个岛国独特的魅力。

评分拿到《小不列颠》札记:英国环岛告别之旅这本书,我首先就被这个书名所吸引,它不像市面上那些千篇一律的游记,而是带着一种淡淡的忧伤和深沉的告别意味。我一直觉得,旅行的意义不仅仅在于看风景,更在于在陌生的环境中,重新审视自己,也重新认识一个地方。作者选择“告别之旅”这个主题,无疑是在为这段旅程赋予了更深层次的意义。我在想,作者在环岛的过程中,是否会遇到一些已经改变的事物,或者是一些即将消失的传统,这些都让他萌生了告别的念头?书中是否会穿插一些英国的历史故事,那些曾经的辉煌与落寞,是否会与作者的个人情感交织在一起?我尤其对“小不列颠”这个词感到好奇,它是否暗示着作者在旅途中,发现了一些不为人知的、充满魅力的“小”英国?我希望这本书能带领我一同感受作者的喜怒哀乐,在文字中体会那种告别时的复杂心情,或许是一种释怀,或许是一种不甘,又或许是对过往的美好回忆的珍藏。

评分《小不列颠》札记:英国环岛告别之旅,听起来就像一部充满了情感张力的旅程。我一直觉得,一个人在告别某个阶段或某种情感时,选择去旅行,往往是为了找寻一种出口,或者说是一种与过去的告别仪式。这本书的书名就精准地捕捉到了这种意境。我迫不及待地想知道,作者的“告别”究竟是针对什么?是对一段感情的释怀?是对一段人生经历的总结?还是对英国这个国家某种印象的告别?我在想,这本书会不会带我们去看那些并非热门的景点,而是那些能触动作者内心深处的某个地方。比如,在约克郡某个宁静的乡村,感受一份久违的平和;或者在北爱尔兰某个被遗忘的古堡,倾听历史的低语。我期待这本书能像一位知己,与我分享她在英国的所见所感,那些细腻的情感,那些深邃的思考,都将化为文字,带领我一同踏上这场充满告别意味的英国环岛之旅。

评分这本书的书名《小不列颠》札记:英国环岛告别之旅,光是听着就充满了画面感。我一直对英国这个国家有着莫名的情结,或许是那些经典的英剧,又或许是历史课本里那些跌宕起伏的故事。这本书似乎提供了一个非常独特的视角,不是那种走马观花式的景点介绍,而是带着一种“告别”的情绪,去深入体验这个岛国的方方面面。想象一下,作者漫步在苏格兰高地的荒原,感受那摄人心魄的苍凉;或者在伦敦的泰晤士河畔,看着古老的桥梁诉说着岁月的变迁。更让我好奇的是,“告别之旅”这个词,它暗示着一种结束,一种对过往的某种仪式感。这让我联想到,作者在旅途中是否会遇到一些特别的人,发生一些难忘的故事,这些经历又如何与他心中对英国的告别联系起来?书中会不会有对英国传统文化的细腻描摹,比如下午茶的优雅,比如酒吧里的热情,比如乡间小道的宁静?我期待能从字里行间感受到一种深深的留恋,一种不舍,以及在告别中寻求的某种释然。这本书,仿佛就是一张泛黄的老照片,记录着一段刻骨铭心的旅程,也是一次与过去和解的仪式。

评分朋友推荐的,听说很搞笑很幽默。

评分内容很丰富,能体会出作者是带着感情写的

评分确实不错,很值得买这些书

评分历数了这么多书的好处,那么你是不是觉得手痒痒,想翻开一本瞧瞧呢?书有很多种,有的要正襟危坐地钻研,有的只是一种消遣,还有一些会把人诱进死胡同里,再也出不来的。既然我们读书不是为了把书当作敲门砖去扣开那名利之门,那么,我们就应该去读好书,读那些不光是为了消遣,更能提高我们的书。比如说《唐诗三百首》,这是我国传统文化的精华,又再比如《三国演义》,日本人从中学到了企业管理,用人之道,我们能学到什么?再比如《沙翁戏剧集》从中又能领会多少道理呢?不光只看纯文学作品,还应看看人物传记之类的,看看别人是怎样为了理想不屈不挠地奋斗至成功的。

评分据说翻译不算太好,但对这个选题实在是太有兴趣的

评分1

评分我的亲家住在美国新罕布什尔州的汉诺威小城,小城除了一所名气不小的达特默思大学以外乏善可陈。恰好,布莱森于1996年携妻孥返回美国定居时也选中了这座安静的小城。今夏我赴美国省亲,原想由鄙戚介绍,与布莱森会上一面,一睹“俏”容,再求个合影或签名什么的,谁知道闲不住的“俏胡子”又出门高蹈云游去也!

评分看了冯小刚的《唐山大地震》,太主旋律太和谐,太“暖”,不喜欢。

评分据记载,在这两部书之前,布莱森还编过一本叫作《烦难字解》(A Dictionary of Troublesome Words,年代不详)的词典。此书我未见过,无由置评,但据识者称,作者善解难词,足见精于藻鉴,可说是为日后从事新闻工作和游记写作做好了充分的文字准备。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![世界地图集(地形版) [Atlas of the World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11389042/5a4ee646Nb78b3123.jpg)